Pemerintahan Jokowi periode II, 2019-2024, dibuka dengan cita-cita geopolitik yang besar. Sang presiden dan orang-orang di sekitarnya berikhtiar menjadikan Indonesia urutan kelima negara superpower tahun 2045. Karena itu tentu tidak ada cara lain menjadi superpower selain membawa kepentingan nasional dalam aksi geopolitik di Indo-Pasifik, Asia dan dunia.

Tapi dapatkah mimpi besar itu jadi kenyataan ekonomi bagi generasi masa depan dalam tata dunia baru? Atau semata bualan politik dalam negeri supaya rakyat terbuai dan kasta politik-bisnis terus mengutak-atik wilayah dan mengeruk sumber daya negara untuk masa depan politik masing-masing? Mengapa parameter geopolitik sebagai prasyarat menjadi superpower belum tersurat dalam dokumen kebijakan, produksi pengetahuan dan diskusi publik?

Pertanyaan di atas tidak lebih dari deteksi awal terhadap janji politik, diucapkan oleh kecerdasan visioner atau sebaliknya ungkapan sukacita kemenangan pasca pilpres. Demikianlah bisa diteruskan ke pertanyaan penting mengenai pemindahan Ibukotanya Sejarah Bangsa atas dasar kegagalan sendiri mengelola perkotaan dan pemukiman.

Apa implikasinya bagi kebesaran sebuah bangsa politik bernama Indonesia ketika pilar sejarah nasional ditinggalkan karena kegagalan tata-ibukota dan daya tarik investasi? Apakah sebuah bangsa tidak bergerak maju karena ibukotanya sesak dan sumpek? Mengapa bukan pusat keramaian dan pusat bisnis yang direlokasi sehingga ibukota tetap tegak berdiri dalam sejarah nasional dan sejarah dunia masa kini? Apakah untuk membuktikan mimpi kemakmuran sejarah bangsa harus ditinggalkan—jasmerah?

Pemindahan ibukota tentu ada kaitan dengan agenda akselerasi investasi asing dan pembangunan ragam infrastruktur ekonomi, ragam industri migas dan kawasan strategis. Dari sana muncul pertanyaan baru mengenai bagaimana mengukur pembangunan kilang minyak, instalasi LNG, bendungan, pelabuhan dan jalan tol dapat berkontribusi secara maksimal terhadap proyeksi ekonomi makro Indonesia ke dalam ekonomi kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur yang makin sarat kompetisi dan inovasi. Termasuk terpenting bagaimana mengukur kontribusi dan risikonya bagi pemerataan dan kesenjangan pembangunan antarwilayah strategis dan antarkabupaten dalam masing-masing provinsi.

𝗔𝗸𝗮𝗿 𝗠𝗮𝘀𝗮𝗹𝗮𝗵 𝗱𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗹𝘂𝗮𝗻𝗴

Dengan sengaja pertanyaan-pertanyaan di atas dikemukakan untuk mengawali pembahasan tentang apa sebetulnya masalah, tantangan dan peluang Indonesia dalam tata dunia multipolar yang sedang terbentuk dan terbentur dengan tata dunia unipolar saat ini. Karena cita-citanya menjadikan Indonesia superpower di kawasan dan dunia, maka peta dalam negeri dan peta luar negeri harus dibuka dan dicermati sambungan atau simpul terpentingnya dalam ekonomi makro, kualitas demokrasi dan strategi pertahanan nasional.

Dengan cara itu, menyambungkan peta luar dan peta dalam, maka akan segera tersingkap akar masalah kebijakan pembangunan nasional di dalam Repelita Orde Baru sampai periode Indonesia Maju dan mimpi superpower ini. Yaitu, tidak adanya parameter geopolitik dalam kebijakan strategis nasional yang dikendalikan teknokrasi statistik bersama kasta politik yang sepenuhnya terbentuk dan terbentur dalam perebutan kekuasaan dalam negeri. Kebijakan pembangunan nasional lebih mencerminkan kekuatan dunia mengubah Indonesia menjadi tidak-berubah sekaligus melemahkan daya cipta di dalam negeri dan ke luar negeri.

Absennya geopolitik Indonesia berarti pembangunan nasional ditentukan dan diarahkan oleh kekuatan geopolitik dunia. Dengan risiko yang selalu berulang dan kerentanan menjadi permanen sebagaimana tercermin dalam ekonomi makro dari periode ke periode pemerintahan. Disusul ketidaksanggupan mempengaruhi perdagangan dan investasi global serta tidak cakap terlibat dalam produksi wacana internasional. Indonesia kemudian dijadikan lahan percobaan model-model pembangunan yang melahirkan dua jenis ketergantungan: modal-teknologi dari luar negeri dan sumber daya alam dari perut bumi.

Keluar dari sejarah ketergantungan di atas, tata dunia multipolar menawarkan peluang perubahan menuju Indonesia superpower. Dalam tata dunia baru disebutkan abad ini sebagai abad Asia—Asian Century. Hal ini tidak berarti seluruh negara Asia menjadi makmur dan sejahtera. Abad Asia lebih diartikan sebagai kecenderungan arus modal, investasi dan perdagangan terkonsentrasi di kawasan Asia khususnya Asia Timur. China menjadi penggerak ekonomi lintas kawasan yang membuat arus perputaran ekonomi di sekitar Pasifik menguat dengan menguatnya ekonomi di kawasan-kawasan yang telah terintegrasi ke zona ekonomi Pasifik.

Dengan tren ekonomi global ini maka Indonesia harus memiliki kebijakan strategis untuk menjadi kekuatan kawasan. Posisi dan peran strategis Indonesia harus selalu diperjuangkan melalui ragam jurus ekonomi, politik dan pertahanan yang terpadu dan terpandu, diarahkan seluruhnya oleh kepentingan nasional jangka panjang. Karena itu diplomasi politik, diplomasi ekonomi dan diplomasi keamanan harus digencarkan dari satu pusat analisis dan pusat komando. Ketiganya menjadi komponen penting aksi geopolitik Indonesia. Sehingga Asia Timur kelak berubah menjadi kawasan ekonomi-politik dan pertahanan-nya Indonesia superpower.

Source IndonesiaPos

𝗦𝗲𝘀𝗮𝘁 𝗣𝗶𝗸𝗶𝗿 𝗧𝗲𝗸𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶

Kendati demikian, selama dua tahun terakhir krisis kesehatan, percakapan kebijakan strategis semakin tidak terarah dengan narasi revolusi 4.0, kota pintar dan keuangan digital. Sambungan dengan belanja soal ekonomi kerakyatan belum terlihat kendati diyakinkan dengan satu-dua cerita ‘best practice’. Sementara kebijakan nasional di bidang teknologi AI dan IT sesungguhnya lebih banyak digerakkan dan diarahkan kekuatan global khususnya aktor non-negara dalam World Economic Forum. Tujuan para bilioner ini tidak berubah yaitu meraup keuntungan sebesar-besarnya dalam krisis kesehatan tak berkesudahan dan monopoli teknologi yang semakin terintegrasi.

Satu hal yang pasti dan sedang berlangsung saat ini. Bahwa tanpa persiapan sumber daya manusia melalui reformasi pendidikan yang fundamental dan pembekalan keahlian masa depan serta proyeksi pembangunan ekonomi yang tidak terukur, gegap-gempita teknologi informasi termasuk terpenting konsentrasi modal pada infrastruktur kelak hanya menciptakan proyek-proyek terbengkalai, sarat kolusi dan korupsi. Dengan liberalisasi ekonomi dalam semangat memacu pertumbuhan ekonomi neoliberal, arus masuk investasi asing bisa membuat generasi masa depan bahkan tak bisa menjadi kuli di rumah sendiri dan dianggap tidak berguna.

Paradigma teknologi yang diselipkan dalam kebijakan ekonomi makro malah menciptakan pengalihan berbahaya bagi kritik dan koreksi pembangunan. Menjadi keasyikan kelas menengah industri jasa dan kegemaran baru birokrasi yang malas mendeteksi akar struktural dari pemiskinan dan ketimpangan ekonomi antarkelas dan antarwilayah. Tanpa sadar melayani apa yang disebut feodalisme teknologi—techno feudalism. Kebijakan ekonomi nasional memperkaya kelas pemilik aset teknologi dan monopoli paten global.

Dalam cara berpikir ideologi baru ini, Indonesia dibayangkan bisa mendekati China mengeluarkan 800 juta penduduk dari kemiskinan semata-mata berkat smartphone, konektivitas wi-fi, layar monitor untuk pengawasan kerja dan pergerakan manusia. Pembayangan yang sesat ini disebabkan oleh distopia oligarki nasional. Yaitu memajukan Indonesia dengan resep akrobatik teknologi dari Davos dan tidak serius mempelajari akar-akar struktural dan aksi geopolitik China yang membuatnya menjadi mitra dagang terbesar di dunia.

Terpenting adalah wajib belajar dari sejarah ekonomi-politik Indonesia tiga zaman. Dimulai dari Orde Lama khususnya periode Demokrasi Terpimpin, Orde Baru dan pasca Orde Baru sampai Indonesia memasuki periode benturan dua tata dunia terkini. Orde Lama dan Orde Baru berada dalam periode Perang Dingin dengan dua kebijakan luar negeri yang bertolak belakang antara Sukarno dan Suharto. Masing-masing membawa risiko politik, ekonomi dan keamanan nasional. Begitu pula dengan estafet pemerintahan pasca Reformasi terkondisikan dalam momen unipolar Amerika Serikat sampai pada kemunculan China-Rusia menggeser ‘liberal International order’ sejak periode pertama pemerintahan Jokowi.

𝗠𝗲𝗺𝗮𝗵𝗮𝗺𝗶 𝗚𝗲𝗼𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗸 𝗠𝘂𝗹𝘁𝗶𝗽𝗼𝗹𝗮𝗿

Sebelum dibahas peluang Indonesia sebagai superpower, dipastikan terlebih dahulu apa itu geopolitik dan tata dunia multipolar sebagai dua prasyarat Indonesia superpower. Geopolitik adalah perilaku negara khususnya negara superpower yang berperan menentukan, mengatur dan mengendalikan ekonomi, politik dan keamanan dunia. Geopolitik bisa diartikan sebagai kombinasi kendali atau cara kelola geo-ekonomi dan geo-sekuriti dalam satu sapuan kebijakan untuk kepentingan nasional. Dari segi ini, Indonesia setidaknya saat ini bukan kekuatan superpower global tetapi masih bisa digolongkan sebagai kekuatan kawasan di antara kekuatan lain di Indo-Pasifik.

Sementara tata dunia multipolar mengacu pada terbangunnya blok-blok ekonomi-politik dan keamanan di kawasan strategis dunia. Blok-blok itu saling terhubung di kawasan Eropa, Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Amerika Latin dan Afrika. Penggerak utama tata dunia baru ini adalah aliansi China-Rusia bersama negara-negara utama di enam kawasan tersebut. Indonesia berada dalam blok ekonomi dan keamanan di kawasan Asia Timur atau Indo-Pasifik.

𝗣𝗿𝗮𝘀𝘆𝗮𝗿𝗮𝘁 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗽𝗼𝘄𝗲𝗿

Menjadi negara superpower berarti Indonesia harus memiliki dua kapasitas strategis—strategic ownership. Yaitu, senjata pemusnah masal dan kekuatan ekonomi. Pertama, Indonesia tidak punya senjata ini dan kemungkinan tak akan bisa memiliki senjata penentu perang dunia tersebut. Tapi China, Rusia, Amerika Serikat, Perancis dan Inggris berhak memiliki sebagai konsekuensi geopolitik pasca Perang Dunia II dan pengatur keseimbangan keamanan dunia selama Perang Dingin sampai sekarang. Ditambah India dan Pakistan serta Israel dan percobaan Iran yang ditentang keras Washington dan Tel-Aviv.

Kedua, kapasitas ekonomi mengendalikan perekonomian dunia atau minimal di kawasan sendiri. Indonesia belum memiliki kapasitas itu seperti Jepang dan Jerman tetapi memiliki modal penduduk, sumber daya alam dan posisi kewilayahan strategis. Tidak semua negara di Asia Tengara memiliki potensi kekuatan ekonomi ini. Bahkan Jepang, Korsel dan Singapura adalah kekuatan ekonomi kawasan dengan sumber daya alam terbatas.

Modalitas ini jika dikalkulasi dengan cermat akan bisa memproyeksikan politik dan ekonomi nasional. Kita tidak bisa mengandalkan label Middle Power atau keanggotaan G-20. Tiada lain karena ukuran yang dipakai masih terbangun dalam cara pikir unipolar bahwa aliansi AS dan negara satelitnya tidak bisa mengatasi sendiri krisis ekonomi 1998 dan 2008 yang disebabkan oleh kontradiksi struktural dalam kapitalisme finansial Wall Streets. G-20 adalah upaya kapitalisme finansial unipolar mendistribusikan risiko dan tanggung jawab. Indonesia harusnya berpartisipasi dengan cerdas dan bukan dengan kebanggaan yang menyesatkan.

Immanuel Wallernstein, Sosiologi Global, World System Outlook, Source ANF English

𝗗𝘂𝗮 𝗣𝗲𝗹𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗚𝗲𝗼𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗸 𝗜𝗻𝗱𝗼𝗻𝗲𝘀𝗶𝗮

Belum memiliki dua kapasitas strategis di atas tidak berarti Indonesia harus membatalkan cita-cita superpower. Peluang dibuka oleh dua hal fundamental dalam geopolitik terkini. Pertama, benturan geopolitik antara kekuatan unipolar AS bersama collective West yang terpecah-belah dan aliansi kekuatan multipolar bersama China-Rusia sebagai penggerak utama. Kontraksi dua tata dunia ini memberi insentif geopolitik bagi Indonesia dengan ruang makin terbuka untuk melakukan manuver strategis yang dikenal dengan istilah ketidakjelasan strategis—strategic ambiquity.

Ketidakjelasan strategis tidak sama artinya dengan netralitas atau bebas-aktif dalam pengertian cari aman dalam kekacauan dunia. Tetapi sebaliknya Indonesia melakukan aksi-aksi cerdas yang tetap mengamankan kepentingan nasional dengan kekuatan unipolar dan kekuatan multipolar sekaligus. Singkatnya, melakukan netralisasi benturan terutama potensi perang nuklir di kawasan sambil melayani tujuan utama menaikkan daya tawar Indonesia dalam perdagangan, investasi dan pengembangan industri pertahanan.

Kekuatan unipolar Amerika Serikat dalam jangka pendek masih memegang kendali moneter dan arahan fiskal nasional. Mengingat kita semakin tersandera hutang pinjaman luar negeri dan terutama hutang melalui terbitan SBN yang berpengaruh pada investasi berkelanjutan dan pendapatan negara. Kita terkoneksi dengan kekuatan ini melalui IMF, Bank Dunia, WTO, sistem transaksi global dalam dolar dan investasi asing yang sangat berpengaruh pada ekonomi makro Indonesia terkini.

Sikap politik terbuka menentang agitasi perang Amerika Serikat dalam krisis Taiwan misalnya akan berpengaruh pada hubungan ekspor-impor kita baik dengan Washington sebagai mitra dagang terbesar ketiga untuk Indonesia maupun dengan aliansi ekonominya seperti Jepang, Singapura dan Korea Selatan yang juga adalah mitra dagang terpenting Indonesia. Karena diketahui bahwa sanksi ekonomi atau perang dagang tidak selalu terbuka tetapi menggunakan jalur preferensi mitra ekspor-impor, substitusi impor dan reorientasi rantai-pasok atau disrupsi berkepentingan.

Hal ini tentu dipahami karena pokok perkara bukanlah semata-mata soal hubungan antarnegara dalam benturan geopolitik di permukaan seperti ancaman perang atau krisis keamanan kawasan. Tetapi sebetulnya mengenai hubungan dagang dan investasi yang saling terkoneksi, yang sengaja dijaga atau diganggu, dengan konsekuensi serius bagi ekonomi makro, stabilitas politik dan keamanan nasional di kawasan Indo-Pasifik.

Demikian halnya dengan sikap politik luar negeri kita terhadap kekuatan multipolar China-Rusia. China adalah mitra dagang terbesar Indonesia selain hutang luar negeri baik langsung dengan Beijing maupun bank-bank swasta China termasuk terpenting kemitraan investasi infrastruktur selama ini dan masa datang. Kemitraan investasi dan perdagangan harus tetap berlangsung dan berkembang untuk kepentingan nasional.

Pertunjukan sikap politik yang ceroboh dapat mengubah pilihan China dalam preferensi mitra dagang, substitusi impor untuk komoditas tertentu atau mengubah rantai-pasok. Berkurangnya kebutuhan impor China dari Indonesia adalah kerugian jangka panjang bagi rakyat Indonesia karena kita tidak sedang berada dalam posisi tawar yang kuat dalam negosiasi perdagangan kawasan yang semakin terkonsentrasi dalam kesepakatan bersama.

Jika terjadi, akan sangat merugikan perekonomian Indonesia terutama andalan ekspor nonmigas mencakup industri manufaktur, industri otomotif, elektronik, sektor pertanian-perkebunan komoditas termasuk perikanan, makanan olahan dan sejumlah logam ekpor. Meski dalam jenis dan volume perdagangan yang berbeda, Jepang, Korsel dan negara Asia Tenggara dan Indochina berhadapan dengan tantangan yang sama dengan Indonesia.

Kedua, peluang aksi cerdas geopolitik Indonesia sangat terbuka oleh karena dunia multipolar sedang terbangun di enam kawasan strategis dengan tantangan dan peluang yang dinamis bagi formasi kekuatan ekonomi baru. Blok-blok ekonomi dan keamanan kawasan tidak ditentukan atau didikte sepenuhnya oleh China dalam aliansi keamanan bersama Rusia. Aliansi China-Rusia tidak lebih dari penggerak dan simpul. Kekuatan ekonomi multipolar ke depan lebih ditentukan oleh kompetisi antarnegara untuk menjadi kekuatan ekonomi dan keamanan kawasan.

Sementara dalam kaitan dengan duel geopolitik dua model tata dunia, dapat diibaratkan dengan permainan catur yang tak berimbang. Rusia adalah dua benteng bagi China sebagai permaisuri dalam pergerakan tanpa raja. Berhadapan dengan kekuatan unipolar dengan Washington sebagai raja bersama deretan pion dan loper bernama Collective West dalam posisi tak beraturan dan terbuka untuk disusup, diarahkan dan disingkirkan dengan krisis energi, disrupsi rantai pasok, hilangnya pasar ekspor dan bergesernya dominasi SWIFT.

Kontraksi dalam dunia multipolar, berupa perang dagang dan agitasi nuklir, dipastikan berlarut-larut terutama karena Amerika Serikat tidak akan menyerah begitu saja terhadap ekspansi China-Rusia. Krisis Ukraina dan krisis Taiwan menjadi aset negosiasi, dimunculkan dan ditunda kembali, sambil menanti konsekuensi dari setiap provokasi di dua kawasan terpenting ini.

Sejak tahun 2021, melalui program global Build Back Better World, Washington terus melakukan konsesi-konsesi baru dengan negara-negara di kawasan Eropa dan Indo-Pasifik sebagai dua wilayah unipolar tersisa yang masih bisa digarap. Indonesia menjadi target utama Amerika Serikat berupa asistensi keamanan, investasi baru dan bantuan-pinjaman selain diterobos melalui proksi utamanya dalam hubungan dagang dengan Indonesia seperti Jepang, Korsel, Singapura dan Australia.

Xi Jinping, Deklarasi Perdana BRI , Jakarta 2/10/2013, Source Voice of America

𝗣𝗲𝗹𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗜𝗻𝗱𝗼𝗻𝗲𝘀𝗶𝗮 𝗱𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗣𝗮𝗿𝗮𝗱𝗼𝗸𝘀 𝗖𝗵𝗶𝗻𝗮

Peluang terpenting bagi aksi geopolitik Indonesia ditemukan dalam paradoks China. Paradoks ini jauh lebih serius dari narasi anti-China yang diproduksi think tanks Amerika Serikat seperti ‘debt trap’ dan stagnasi ekonomi karena adanya ‘middle income trap’. Paradoks pertama adalah proyeksi hubungan Beijing dan Kremlin di masa depan. Rusia dapat mengubah konstelasi multipolar dengan mengutak-atik aliansi atau membuat China rentan di Asia Tengah sebagai koridor darat utama BRI ke Eropa.

Manuver Rusia dapat memperkuat posisi tawar India terhadap China yang makin kompak dengan Pakistan dari segi keamanan kawasan Asia Timur. Konsekuensinya adalah kemitraan pertahanan Indonesia-Rusia mendesak dilakukan sembari menjajaki kemitraan industri pertahanan dengan sistem pertahanan udara Rusia terbaik di dunia dan relatif murah dibandingkan produksi Amerika Serikat. Dengan manuver itu dapat menaikkan posisi tawar Indonesia yang sangat strategis dalam konfrontasi berkelanjutannya dengan China-Rusia. India melakukan manuver ini tetapi Indonesia sebagai kekuatan utama ASEAN jauh lebih strategis bagi pertarungan superpower di Indo-Pasifik.

Hal ini memberi ruang Indonesia untuk meningkatkan kemitraan dengan Rusia dan India sebagaimana manuver Brazil dan Pakistan saat ini. Selain itu supaya bisa mendapatkan gas murah Rusia dan kolaborasi untuk energi terbarukan sembari tetap berhitung dengan negara-negara pengekspor LNG-LPG ke Indonesia dalam negosiasi perdagangan barang baku dan barang modal lainnya untuk neraca ekspor-impor bilateral. Termasuk ekspor otomotif Indonesia ke pasar konsumsi kelas menengah yang sedang bertumbuh di Asia Tengah dan Indochina.

Masih butuh waktu lama Indonesia bisa keluar dari ketergantungan impor untuk separuh dari total kebutuhan konsumsi migas domestik. Sementara gasifikasi batu bara dan instalasi LNG di Papua dan Papua Barat masih butuh waktu. Kerentanan sektor energi diperparah oleh tata kelola BUMN termasuk Pertamina yang lambat sehat, korupsi dan kolusi lingkaran oligarki bisinis-politik di dalamnya.

Paradoks China terbesar yang bisa dimanfaatkan Indonesia adalah kapasitasnya yang terbatas mengelola blok-blok perdagangan yang memusat pada Beijing. Di Indo-Pasifik Xi Jinping sangat membutuhkan mitra dagang yang kuat, terukur dan berkelanjutan di luar Korsel dan Jepang yang butuh waktu lama bisa keluar dari kendali Washington. Kedua negara tersebut bisa menjadi titik rentan ekonomi China khususnya suplai semikonduktor dan komponen elektronik lainnya.

Potensi kerentanan China sebagai Economic Power House dengan sendirinya memberi insentif bagi manuver cerdas Indonesia dalam kompetisi makin sengit dengan negara lain dalam orbit utama investasi dan perdagangan China. Diketahui selama ini Indonesia bukan satu-satunya target kemitraan investasi dan perdagangan Beijing di Asia Tenggara. Diplomasi politik yang cerdas harus membawa kepentingan investasi dan perdagangan Indonesia dengan harapan meningkatkan volume ekspor bersama produk nilai tambah serta impor bahan baku/penolong yang stabil untuk akselerasi industri dalam negeri.

Paradoks China sekaligus memberi sinyal bagi Indonesia bahwa ekonomi kawasan Indo-Pasifik semakin ketat dengan persaingan ekspor-impor antarnegara. Perhatian kebijakan industri pada added-value harus disertai dengan skenario diversifikasi mitra dagang untuk ekspor dan konsesi impor dalam kerangka kesepakatan kawasan bebas tarif seperti RCEP terkini. Negosiasi dagang akhirnya tidak hanya dua arah tetapi disertai kalkulasi berkelanjutan terhadap kapasitas dan kebutuhan ekspor-impor negara-negara lain untuk jenis komoditas dan bahan baku/penolong yang ditargetkan.

Indonesia berada dalam tren ekonomi global yang semakin memusat di kawasan. Blok-blok ekonomi memberi peluang dan tantangan. Defisit neraca perdagangan dan rendahnya mutu investasi muncul sebagai konsekuensi hilangnya aksi geopolitik dalam proyeksi ekonomi nasional dalam kawasan perdagangan. Diperparah lagi oleh analisis dan kalkulasi keamanan yang keliru dan tak sambung dengan proyeksi ekonomi.

𝗠𝗲𝗻𝗰𝗲𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶 𝗦𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶 𝗘𝗸𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶 𝗖𝗵𝗶𝗻𝗮

Indonesia harus belajar dari skenario China mengatasi paradoks multipolar bagi dirinya sendiri. Beijing, sebagai penggerak utama tata dunia multipolar, menggerakkan ekonomi nasional dengan strategi sirkulasi ganda—Dual Circulation Strategy. Strategi ini dijalankan dengan dua taktik, penguatan ke dalam dan penguncian ke luar dengan blok-blok ekonomi kawasan melalui akselerasi Belt & Road Initiative di enam kawasan strategis yang digerakkan Beijing sebagai simpul jangka pendek.

Taktik pertama, ekonomi dalam negeri diperkuat dengan sinergi terukur antar pembangunan pusat-daerah, antarwilayah dan antarsektor. Seluruhnya dirancang, diterapkan dan dievaluasi untuk daya tahan terhadap krisis akibat disrupsi non-ekonomi dan disrupsi rantai-pasok serta memastikan bisa memenuhi kebutuhan pasar produksi dan pasar konsumsi dalam negeri dengan 1,4 milyar penduduk. Semuanya dibungkus Xi Jinping dalam istilah pembangunan mutu—Quality Development. Kualitas manusia, kecanggihan teknologi dan mutu barang menjadi output prioritas dari taktik ini.

Sebagai mitra terbesar ekspor-impor, Indonesia harus mencermati dengan saksama dinamika ekspor-impor dan investasi domestik China dalam taktik pertama ini. Indonesia tidak boleh lengah dan mengandalkan reaksi semata karena negara-negara dengan volume dan nilai ekspor-impor terbesar dengan China sedang melakukan proaksi dengan Beijing untuk mengamankan komoditas ekspor andalan dan komoditas impor yang sangat dibutuhkan industri dalam negeri masing-masing.

Dengan mendeteksi pembangunan domestik China, Indonesia makin paham dengan proyeksi ekonomi Beijing ke dalam blok-blok ekonomi. Pertama melacak neraca perdagangan dan kemitraan investasi China pertama-tama dengan negara-negara di Indo-Pasifik lalu pemeriksaan diteruskan ke kawasan lain dengan negara-negara yang menunjukkan proksimasi jenis dan volume ekspor-impor dengan Indonesia terhadap China.

Tujuan mendeteksi dua taktik dari strategi nasional China ini adalah untuk melayani dua hal mendasar bagi ekonomi makro Indonesia. Pertama, tujuan minimal untuk mengamankan dan meningkatkan volume ekspor-impor dengan China sebagai mitra dagang terbesar Indonesia. Dalam kompetisi yang makin ketat, sanggup menjaga surplus perdagangan saja sudah merupakan garis batas terbawah yang mengamankan ekonomi nasional.

Tujuan kedua adalah tujuan maksimal yaitu proyeksi pertumbuhan ekonomi sebagai hasil analisis dan antisipasi terhadap dinamika perdagangan dan investasi di Indo-Pasifik dan kawasan lain yang telah terbangun hubungan ekspor-impor. Pilihan kebijakan ekonomi melalui program strategis nasional mengacu pada pertumbuhan ekonomi dari basis dinamika pasar kawasan dan pasar global yang terdeteksi dan fundamen ekonomi nasional yang sedang digarap. Karena itu cara berpikir kebijakan ekonomi makro harus keluar dari jebakan nalar surplus dan defisit perdagangan dan investasi jangka pendek sarat spekulasi dan menimbulkan kerentanan pada sektor lain.

𝗠𝗲𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗞𝗲𝗺𝗯𝗮𝗹𝗶 𝗧𝗶𝗴𝗮 𝗟𝗮𝗻𝗱𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗚𝗲𝗼𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗸

Menjadi superpower adalah impian besar Indonesia yang mensyaratkan otak kebijakan sebesar impian itu untuk menjalankan kerja keras menuju seratus tahun kemerdekaan bangsa. Geopolitik sebagai parameter mengajak Indonesia memeriksa kapasitas, potensi dan hambatan di dalam dirinya sekaligus memeriksa tantangan dan peluang yang diberikan tata dunia multipolar.

Sejalan dengan kebutuhan menjadi superpower dalam dunia multipolar parameter baru ini mengajak kita memeriksa 3 masalah pokok dalam fundamen ekonomi-politik dan keamanan nasional terkini. Ketiga masalah pokok ini saling berhubungan sekaligus sebagai 3 landasan utama melayani tujuan besar tersebut.

𝗞𝗼𝗿𝗲𝗸𝘀𝗶 𝗘𝗸𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶 𝗠𝗮𝗸𝗿𝗼 𝗜𝗻𝗱𝗼𝗻𝗲𝘀𝗶𝗮

Koreksi ekonomi makro tidak berarti kita menolak atau mempertanyakan sejumlah indikator penting ekonomi makro. PDB, inflasi, hutang pemerintah dan kurs sangat penting sebagai alat ukur. Demikian halnya dengan suku bunga dan neraca transaksi berjalan penting adanya termasuk penduduk, kemiskinan, pengangguran dan cadangan devisa. Ditampilkan dalam angka, kurva dan persentase bisa meyakinkan rakyat tentang kinerja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi dalam setahun atau jangka pendek.

Dalam parameter geopolitik, indikator-indikator di atas bisa menyesatkan jika tidak bisa mengukur dan menjelaskan fundamen ekonomi nasional dalam kaitan dengan dinamika ekonomi kawasan dan ekonomi global. Bagian penting ini selalu diabaikan teknokrasi kebijakan ekonomi Indonesia sejak Orde Baru sampai periode Jokowi II.

Sebab utama adalah aliran berpikir yang dipakai, school of thought, yang berakibat pada kepercayaan pada arahan IMF, Bank Dunia dan Think Tanks kapitalisme finansial-manajerial. Dalam teknokrasi, indikator ekonomi makro menjadi perkakas ideologi neoliberal tata dunia unipolar—ekonomi ketergantungan dan ekonomi kerentanan.

Ambisi menjadi superpower dalam tata dunia multipolar mendorong analisis ekonomi makro ke tingkat berikutnya. Yaitu melakukan proyeksi ganda, dari dalam ke luar dan dari luar ke dalam, dalam satu sapuan analisis dan rekomendasi kebijakan. Analisis tren dan kompetisi ekonomi kawasan tidak bisa dilakukan di atas kertas semata tetapi berjalan bersama proaksi geopolitik untuk mengubah atau mempengaruhi tren ekspor-impor dan investasi yang melayani kebijakan ekonomi strategis dalam negeri.

Demikian sebaliknya, analisis dan rekomendasi kebijakan ekonomi strategis dalam negeri dipengaruhi oleh capaian-capaian negosiasi perdagangan luar negeri. Negosiasi perdagangan mencakup pertama negosiasi untuk ekspor-impor yang mendesak untuk pertumbuhan ekonomi tahun berjalan dan kedua negosiasi yang bersifat antisipasi terhadap tren ekonomi kawasan atau ekonomi global dalam jangka menengah dan panjang. Yang terakhir memiliki dimensi geopolitik yang kuat karena mendasarkan pada hasil agregasi indikatif sejumlah negara mitra dagang dan maupun dalam hubungannya dengan China sebagai penggerak ekonomi lintas kawasan.

Kecakapan geopolitik menjadi taruhan masa depan ekonomi rakyat Indonesia. Sejarah ekonomi kita sejak Orde Baru menunjukkan dengan jelas absennya langkah strategis ini. Akibatnya sangat serius, yaitu Indonesia dibuat lambat bergerak menjadi masyarakat Industri maju dengan teknologi tinggi. Repelita Suharto dalam tata ekonomi unipolar menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang rentan fluktuasi rupiah, industri melayani konsumsi dalam negeri dan tidak memiliki daya saing ekspor dan berpengaruh secara fundamental pada kekuatan ekonomi periode pasca-Reformasi.

Terburuk dari semua kejahatan teknokrasi kebijakan, ekonomi nasional selalu terjebak dalam sindrom ketergantungan pada sumber daya alam—Dutch Desease. Dibuka dengan ledakan harga minyak berujung pada ekonomi proteksi yang rentan dan berisiko dalam periode liberalisasi ekonomi (1970-1997), ketergantungan terus menerus pada ekonomi ekstraksi (2000-sekarang), sampai pada kondisi ekonomi hari ini yang digerakkan terbitan surat hutang dan pinjaman luar negeri. Prestasi semu swasembada beras tahun 1980an misalnya berakhir impor beras dari Thailand dan kedelai dari Amerika Serikat untuk konsumsi rumah tangga dan industri kecil sekarang ini.

Proyeksi ekonomi nasional tanpa proaksi geopolitik menjadi garapan oligarki nasional dengan monopoli impor dan preferensi ekspor. Tidak hanya memainkan harga dan merugikan rakyat, kelompok bisnis-politik ini semakin kompak menggarap tawaran investasi Beijing tanpa membuka ruang diskusi publik dan analisis dampak dan keberlanjutan termasuk tidak menghitung risiko sosial-budaya dan urbanisasi tak terkendali ke sentra-sentra ekonomi baru. Dua kebijakan super penting bagi rakyat, UU Cipta Kerja dan IKN, dibuat dalam situasi darurat melayani konspirasi oligarki menyambut BRI China dan Private-Public Partnership WEF Davos.

Belum terhitung absennya kalkulasi strategis terkait korelasi pembangunan kawasan strategis dan sebaran ratusan proyek-program strategis nasional dengan pembangunan daerah kabupaten. Konsentrasi modal, teknologi dan serapan tenaga kerja akan semakin memperlebar jurang pertumbuhan ekonomi dan kemajuan antara kabupaten dalam satu wilayah provinsi. Mimpi Indonesia menjadi superpower tidak terbaca dalam terjemahan kebijakan APBN untuk belanja pusat, belanja kabupaten dan belanja desa.

𝗞𝗼𝗿𝗲𝗸𝘀𝗶 𝗗𝗲𝗺𝗼𝗸𝗿𝗮𝘀𝗶 𝗱𝗮𝗻 𝗦𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝘀 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗸 𝗜𝗻𝗱𝗼𝗻𝗲𝘀𝗶𝗮

Stabilitas politik Indonesia cukup meyakinkan. Koalisi partai politik dalam pemerintahan terkini berkontribusi besar pada tidak adanya gejolak politik skala nasional. Demikian pula tidak mengemuka gerakan politik berbasis etno-nasionalisme yang ingin memisahkan diri selain isu lama gerakan kemerdekaan Papua yang masih berlangsung bersamaan dengan geliat pembangunan otonomi khusus. Di ujung barat, Aceh terus membangun dalam format otonomi khusus pasca kesepakatan damai Helsinski.

Kendati demikian, dari parameter geopolitik, mimpi Indonesia superpower tidak akan menjadi kenyataan jika kasta bisnis-politik nasional masih mengendalikan sebagian besar instrumen dan mekanisme demokrasi. Persoalan terbesar dari oligarki nasional adalah ketidakmampuannya membuat proyeksi geopolitik Indonesia. Karena sebagian besar dari kelas berkuasa ini adalah hasil benturan politik domestik pasca Reformasi yang tidak dibekali pengetahuan dan pengalaman menata dunia seperti Sukarno dan pemimpin politik pasca revolusi kemerdekaan.

Cara berpikir kebijakan belum keluar dari teknokrasi lama dan masih bersibuk dengan pengaturan proyek dan program demi kepentingan patronase dan partai politik. Membesarkan diri dan kelompok sendiri masih dijadikan prioritas kekuasaan ketimbang membesarkan Indonesia sebagai potensi superpower. Hal ini juga diperparah dengan keterlibatan sejumlah akademisi dan intelektual publik dalam pemerintahan yang mengandalkan kepakaran teknis semata dan tidak terbiasa merancang program strategis dengan membandingkan atau belajar dari negara lain.

Untuk menjadi negara superpower tahun 2045, Indonesia harus segera menyehatkan diri dari dua jenis penyakit bawaan dua dekade terakhir. Pertama, penyakit politik identitas yang tumbuh subur dalam periode Global War on Terror di Indonesia sejak tahun 2001. Penyakit ini adalah suntikan elit politik untuk membangun popularitas dan elektabilitas. Politik identitas tidak menjadi ancaman disintegrasi tetapi dijadikan matriks polarisasi politik yang berkepanjangan pasca-pilpres 2014.

Selama dua periode Jokowi toleransi dan multikulturalisme dijadikan salah satu jualan diplomasi Indonesia kepada kekuatan unipolar Amerika Serikat dan Eropa. Dari segi geopolitik, terbaca dengan jelas Indonesia tidak sepenuhnya menyadari isu ini sebagai jurus utama kekuatan unipolar menjalankan politik pecah-belah antara sesama muslim di balik konstruksi radikalisme Islam dan terorisme.

Absennya perhatian pada dinamika global menjadi prakondisi kekuatan unipolar dan kelas menengah neoliberal di tanah air membangun narasi Indonesia damai dan Islam damai. Mata Indonesia dibuat tidak terbuka melihat kejahatan ekonomi perang Washington dan Brussel di Timur Tengah sekaligus tidak menyadari kebangkitan negara-negara lain menentang imperialisme ekonomi melalui instrumen moneter dan sanksi ekonomi sepihak. Hal ini juga bercerita tentang hilangnya peluang geopolitik Indonesia dalam momen unipolar. Karena kritik terhadap GWOT merupakan salah satu sendi penting terbentuknya kekuatan multipolar.

Penyakit kedua yang harus segera disembuhkan adalah histeria masal anti-Barat dan anti-China. Dalam sejarah politik Indonesia penyakit ini sifatnya musiman sesuai ada tidaknya seteru oligarki nasional. Sentimen rasial ini berpotensi dipicu oleh benturan geopolitik Amerika Serikat dan China di Indo-Pasifik sekaligus terpenting dipicu kelompok elit politik dan kelompok terpelajar yang tidak diajak dalam kelola proyek dan program investasi China.

Tujuan mulia mengoreksi kebijakan penguasa berpeluang membawa serta sentimen anti-China dan anti-Komunis. Kekuatan unipolar Washington sangat membutuhkan histeria masal ini di negara strategis penyeimbang pertarungan di Indo-Pasifik. Sudah tentu sentimen ini sangat merugikan Indonesia dalam aksi geopolitik kawasan yang berpusat pada Beijing dalam jangka panjang.

Potensi ketidakstabilan politik juga dapat disebabkan oleh kondisi mental teknokrasi-politisi nasional. Di satu sisi, sebagian besar teknokrasi kebijakan nasional diarahkan oleh para ekonom dan pakar politik berorientasi ekonomi-politik unipolar atau neoliberal. Tetapi di sisi lain, investasi besar-besaran dari Beijing dipahami sebagai tawaran berdagang sekaligus cara terselubung menguasai tanah dan air Indonesia.

Sikap pragmatis anti-China ini bisa sangat berbahaya, membawa tiga lapis konsekuensi. Yaitu pertama destruksi fundamen ekonomi, kedua destruksi terhadap fundamen demokrasi politik dalam negeri dan ketiga destruksi terhadap peluang proaksi geopolitik kawasan yang sedang dikendalikan China. Ketiga konsekuensi ini saling berdampak yang membawa kerugian tak terkira bagi proyeksi ekonomi makro dalam pusaran kompetisi dan inovasi yang menjadi prasyarat daya tahan dan keuntungan ekonomi kawasan Asia dan Indo-Pasifik.

Indonesia bisa bergerak dari fundamen dasar stabilitas politik. Militer tidak berpolitik, dikendalikan pemerintahan demokratis, sudah menjadi landasan terpenting. Tidak ada preseden kudeta militer selama dua dekade demokrasi Indonesia. Kendati demikian, benturan politik sipil dan tidak adanya proyeksi geopolitik akan sangat berpengaruh terhadap perilaku militer dalam tata dunia multipolar di tahun-tahun akan datang. Selain itu basis konstitusi negara yang mengatur perilaku negara tetap menjadi landasan bagi perbaikan kualitas demokrasi menuju Indonesia superpower.

𝗞𝗼𝗿𝗲𝗸𝘀𝗶 𝗦𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶 𝗣𝗲𝗿𝘁𝗮𝗵𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗜𝗻𝗱𝗼𝗻𝗲𝘀𝗶𝗮

Menuju Indonesia superpower 2045, pertahanan nasional menjadi kunci ketiga bagi proyeksi geopolitik di kawasan di Asia Tenggara dan Asia Timur. Posisi geografis Indonesia dalam peta benturan geopolitik unipolar-multipolar terkini sangat penting baik sebagai kekuatan penyeimbang maupun sebagai kekuatan penentu kekuatan aliansi. Berpihak atau netral membawa risiko yang berbeda bagi posisi strategis Indonesia.

Dalam peta pertarungan terkini, posisi udara, laut dan darat Nusantara menjadi garis batas atau zona pembagi. Pertama, geografi Nusantara memecah garis atau memutuskan garis pertahanan aliansi kekuatan unipolar. Australia dan Selandia Baru di Selatan dan Jepang dan Korsel di utara terputus jalur koordinasi strategis dengan posisi geografis Indonesia. Indonesia menjadi sangat penting untuk diajak bergabung atau setidaknya tidak menjadi bagian dari aliansi pertahanan perang China.

Demikian halnya bagi China, posisi Indonesia adalah penentu zonasi pertahanan perang. Beijing tidak memerlukan Indonesia sebagai bagian dari aliansi pertahanan tetapi akan selalu berusaha mendorong Jakarta supaya tetap netral. Dua tujuan netralitas Indonesia bagi China. Pertama, netralitas Indonesia memecah koordinasi wilayah pertahanan Washington di Indo-Pasifik. Kedua, netralitas Indonesia, sebagai kekuatan utama Asia Tenggara, dapat menetralisasi pilihan aliansi Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina. Sementara di kawasan Indo-China, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam akan menjadi spektrum pertahanan utama Beijing.

Posisi strategis ini rupanya belum tercermin dalam diskusi pertahanan dan keamanan Indonesia. Dalam Dokumen Pertahanan 2021, visi dan misi pertahanan masih dibentuk dalam cara berpikir pertahanan semesta konvensional dan terkunci dalam asumsi konfrontasi bilateral atau trilateral dengan negara tetangga. Baik dalam dokumen kebijakan maupun pernyataan Prabowo dan petinggi militer tidak ditemukan analisis situasi geopolitik kawasan termasuk hubungan antara perang dagang dan ancaman perang nuklir di Asia Timur dan Asia Tenggara.

Sebaliknya dalam lensa geopolitik posisi Indonesia sangat strategis untuk netralisasi ancaman perang kawasan sekaligus posisi paling berisiko jika terjadi perang nuklir taktis. Manuver nuklir taktis Amerika Serikat di Laut China Selatan bisa dibalas dengan manuver nuklir taktis China yang ditujukan di wilayah sekitar kontinen Australia. Analisis risiko perang nuklir belum dibahas komunitas pertahanan-keamanan. Hal ini tentu disebabkan masih terbatasnya pemahaman yang kompleks mengenai pokok perkara di balik benturan AS dan China dalam krisis Taiwan, Hongkong dan Laut China Selatan.

Terbatasnya pemahaman tentang benturan tata dunia unipolar dan multipolar bakal menyulitkan intelijen pertahanan membaca aliansi global lintas kawasan jika konfrontasi antara superpower nuklir akhirnya meletus di Indo-Pasifik. Membaca manuver Washington AUKUS dan QUAD harus dilakukan karena dengan sendirinya mengubah zonasi perang ke arah Asia Tengah melibatkan dua kekuatan nuklir yang berseteru yaitu India dan Pakistan. Sementara membaca manuver Beijing harus selalu diantisipasi keterlibatan nuklir Rusia dan Nuklir Korea Utara dengan jarak tembak lintas benua.

Hal penting lain yang patut dipertimbangkan dalam strategi pertahanan adalah jenis senjata dan sistem persenjataan. Ancaman perang terbuka antara superpower akan menggunakan sistem persenjataan hipersonik baik misil non-nuklir maupun dengan hulu ledak nuklir. Perang ini tidak mengenal mobilisasi tentara, invasi perbatasan tetapi lebih mengandalkan teknologi perang yang ditentukan oleh kecepatan, akurasi, destruksi dan dampak. Dalam perang seperti ini Indonesia harus memikirkan taktik lain daripada ikut berkonfrontasi dengan sistem persenjataan terbatas.

Dikembalikan ke dalam proyeksi geopolitik Indonesia, strategi geo-sekuriti harus selaras dengan strategi geo-ekonomi Indonesia di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Sangat berbahaya jika kebijakan pertahanan membuat keputusan atau manuver kolaborasi dengan Amerika Serikat atau China tanpa mempertimbangkan proyeksi ekonomi nasional. Dengan posisi strategis Indonesia saat ini, kalkulasi dan proyeksi pertahanan harus melayani diplomasi ekonomi dan diplomasi politik Indonesia ke Beijing dan Washington.

Kontraksi superpower antara aliansi Amerika Serikat dan aliansi China sesungguhnya memberi peluang pertahanan Indonesia masuk ke dalam spektrum kawasan dan dunia sekaligus. Indonesia tidak memiliki senjata canggih apalagi senjata nuklir yang bisa mengancam atau mengubah perilaku negara lain. Tetapi Indonesia memiliki posisi geografis yang bisa mengubah perilaku superpower. Karena itu andalan utama pertahanan Indonesia saat ini bukanlah senjata dan tentara menjaga perbatasan tapi intelijensi atau kecakapan diplomasi untuk memperkuat industri pertahanan menuju Indonesia superpower 2045.

Demikian tiga fundamen ekonomi-politik dan pertahanan yang perlu ditinjau kembali dan dikoreksi agar proyeksi Indonesia superpower bisa dimulai dengan peluang ekonomi dan pertahanan di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Perang dagang dan ancaman perang nuklir di kawasan Asia Timur menghadirkan peluang strategis yang tidak pernah ada sebelumnya bagi Indonesia pada periode tata dunia unipolar Amerika Serikat.

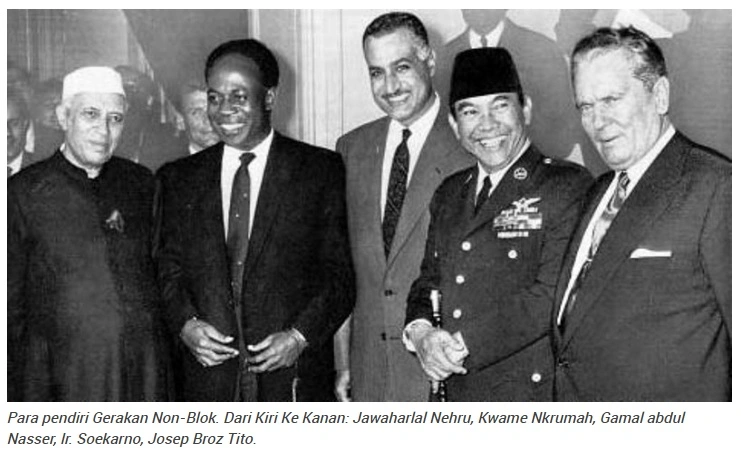

Kecerdasan geopolitik bisa dipelajari dari Sukarno dan pendiri bangsa yang memerdekakan dan membentuk Indonesia dengan memanfaatkan kesempatan terbatas dan berdarah-darah dalam Perang Dunia Kedua. Atau belajar dari Sukarno memanfaatkan Perang Dingin, memperkenalkan Indonesia ke dunia dengan gerakan non-blok. Panduan menjadi Indonesia Superpower sudah tertulis dalam sejarah, di dalam mahakarya Putera Sang Fajar, Di Bawah Bendera Revolusi.

(Frans Djalong, 22 Februari 2022, Center for Security and Peace Studies-CSPS UGM)