Pengantar

Menulis topik ini, sebagai skripsi strata 1 Juni 2004, tentang gramatologi sebagai kritik terhadap cara kerja modernitas dalam filsafat dan ilmu sosial-humaniora, merupakan bagian dari tanggapan penulis terhadap perkembangan Teori Kritis Habermas dan khususnya sikap teoretis para pemikira Habermasian di Indonesia pada periode awal tahun 2000-an, periode awal Reformasi politik di Indonesia. Teori Kritis dalam periode ini menjadi pedoman kritik ilmu dan filsafat terhadap otoritarianisme politik Orde Baru sekaligus kritik terhadap dominasi teori-teori yang dicap modernis di balik otoritarianisme politik tersebut.

Kendati demikian, para penstudi dan penganut Teori Kritis mengabaikan kontribusi kritik Post-Strukturalisme dalam medan wacana akademis nasional. Bahkan bergerak lebih jauh, menyimpulkan bahwa Gramatologi Derrida, sebagai fundasi terpenting dari Post-Strukturalisme, tidak bisa melayani kebutuhan kritik keilmuan yang bersifat praktis terhadap hegemoni pengetahuan modernis di bidang akademik dan sosial-politik yang lebih luas.

Oleh karena itulah, skripsi ini dibuat untuk memperlihatkan dua hal yang sangat mendasar. Pertama, Post-srukturalisme, dalam hal ini Gramatologi Derrida, sangat relevan untuk dipelajari dan dijadikan panduan kritik ilmu dan kritik sosial-politik di Indonesia pasca-reformasi. Bagi penulis, sudah saatnya pendekatan Habermasian ditinggalkan terutama karena sesungguhnya adalah bagian dari geopolitik pengetahuan (neo)liberal dan masih mendalilkan liberalisme politik sebagai solusi paradigma terhadap krisis ekonomi-politik kapitalisme dan krisis geopolitik tata dunia.

Sebaliknya, pendekatan gramatologis sangat dibutuhkan hari ini justru karena kontribusinya yang fundamental berupa mempertanyakan, menggugat dan menjungkirbalikkan epistemologi ilmu yang berpretensi bisa merepresentasikan manusia, masyarakat dan realitas di luar bahasa. Gramatologi mempertanyakan fundasi epistemologis teori-teori sosial-humaniora yang mengklaim berdimensi partisipatoris dan emansipatoris. Bahwa perlu diperiksa lebih lanjut, seberapa jauh teori-teori tersebut sungguh-sunggu terbebas dari epistemologi modernis yang di balik teori-teori sosial-politik yang dianggap berdimensi ideologis-modernis.

Kedua, sebagaimana ditunjukkan dalam pemaparan Bab 2 ini, Teori Kritis merupakan bagian integral dari epistemologi modernis itu sendiri. Gramatologi membantu kita membongkar dimensi ideologis-modernis Teori Kritis melalui kritik terhadap cara kerja Metafisika Kehadiran–Metaphysics of Presence—dalam dua arena epistemologi utama, yakni semiologi dalam studi bahasa dan fenomenologi dalam filsafat. Cara kerja Teori Kritis memperlihatkan tabiat modernis yang berbiak di atas wiracarita Modernitas yang Belum Selesai—Unfinished Modernity—yang dipertahankan Habermas dalam menanggapi kritik Post-Strukturalisme terhadap proyek Modernitas.

Tulisan di bawah ini disarikan dari bab 2 skripsi. Berlaku sebagai pengantar penting untuk memahami gramatologi Derrida sebagai suatu kritik radikal terhadap kesadaran semiologis yang menggerakkan liberalisme politik dan kapitalisme ekonomi. Dimulai dengan diskusi tentang problematik bahasa dan representasi dalam tradisi keilmuan sosial-humaniora, disusul diskusi mengenai semiologi dan fenomenologi sebagai dua arena diseminasi Metafisika Kehadiran dan diakhiri dengan diskusi tentang gramatologi sebagai radikalisasi terhadap semiologi dan kritik radikal terhadap epistemologi pencerahan di balik proyek Modernitas.

Diharapkan pemaparan ini menjadi awalan yang memicu pembelajaran yang tekun dan bernas terhadap kontribusi Gramatologi bagi perkembangan ilmu sosial-humaniora dan ilmu politik, sebagaimana ditunjukkan oleh perkembangan studi-studi terkini seperti Analisis Wacana yang dikembangkan Foucault dan Laclau, Studi Post-Kolonial yang dikembangkan Spivak dan Bhabha, dan kajian Performativitas dalam studi gender yang dikembangkan Judith Butler dan juga Rosi Braidoti yang menggabungkan dalil-dalil Derrida dan Deleuze-Gauttari.

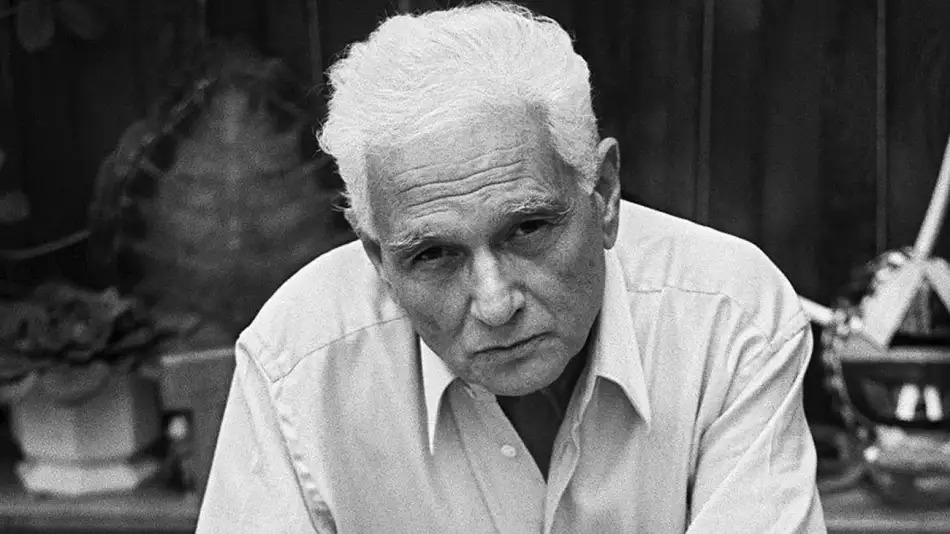

Derrida dan Gayatri Spivak, Spivak menuliskan pengantar terbaik untuk mahakarya sang mentor, Of Grammatology, sekaligus mengembangkan pendekatan gramatologis dalam maha karyanya sendiri, Can The Subaltern Speak?

Gramatologi sebagai Kritik terhadap Semiologi Kesadaran

Where and how does it begin..?A Question of Origin. Derrida

Bahasa, Representasi & Tradisi Keilmuan

Suatu kesulitan umum yang akan selalu dihadapi penulisan topik ini adalah masalah pengertian idiomatik-referensial dari kata-kata hasil pembakuan suatu wacana ilmiah. Kata-kata tersebut, melalui proses panjang menuju pembakuan arti, dapata bergerak leluasa dalam suatu dunia pemaknaan yang terbatas. Ketika kata itu sendiri sudah memiliki pengertian khusus dalam penerapan praktisnya untuk ikut serta membentuk suatu makna kalimat yang sebagaimana dituntut aturan penulisan dan percakapan yang benar, menghasilkan pengertian yang lebih luas dari dirinya sendiri. Di situ terletak peran ganda kata, bahwa selain kepadanya diberikan isi atau pengertian tertentu, ia membantu kalimat untuk menghasilkan pemahaman tertentu. Dalam studi struktur kebahasaan, peran pertama kita kenal dengan istilah tanda (sign) sementara peran kedua dikenal sebagai penanda (signifier) dalam sistem penandaan linguistik formal Sausurean.

Dalam khasanah ilmu sosial dan humaniora, status dan peran kata tentu tidak boleh digugat, ataupun kalau hendak dipersoalkan haruslah didukung argumentasi yang meyakinkan. Hal ini terjadi karena kata, baik sebagai tanda maupun penanda, diperlakukan sebagai perkakas konseptual semata, yang tugas mulianya adalah pelayanan total terhadap cita-cita renaisans, pembongkaran kesadaran palsu, penghadiran kembali kesadaran murni, penyingkiran distorsi komunikasi dan seterusnya. Resiko hidup dalam aturan sintagmatik dan gramatik ilmiah ini adalah bahwa kata-kata tidak ada sangkut pautnya dengan imajinasi, hasrat dan perasaan. Sekali ia memuat pengertian yang erotik dan terlibat dalam orgi puitik, bersamaan itu pula ia dianggap berselingkuh dengan kegilaan dan tentu saja dituding tidak bermakna bagi orgasme cogito. Dengan kata lain, kesulitan terbesar yang pertama-tama mesti dijumpai dekonstruksi adalah kata-kata itu sendiri, yang relasinya dengan makna ditentukan oleh kapasitasnya menghadirkan fakta di luar dirinya, juga ditakar oleh cakupan konotasinya dalam menjaga batas-batas penalaran antara yang ilimiah dan tak-ilmiah.

Tugas berat yang dibebankan kepada kata dalam relasi penandaan adalah keterlibatannya yang fundamental dalam menyongsong kehadiran horizon pengetahuan melalui dua cara. Pertama, kewajiban primordialnya untuk membawa fakta ke dalam deliberasi teoretis dengan maksud menjaga keaslian peristiwa yang hendak diteliti seorang ilmuwan sosial. Dalam kewajiban ini terbersit suatu kepentingan praktis bahwa makna peristiwa, intentio operis, tidak boleh ditimpali tafsir-tafsir tambahan (after the fact) sebelum sampai kepada inferensi yang sah terhadap peristiwa tersebut. Berikutnya setelah fakta-peristiwa diolah melalui inferensi-metodologi ilmiah, darinya dituntut suatu kewajiban eskatologis yang berorientasi kepada interpretasi seorang ilmuwan sosial atas fakta. Agar maksud sang pakar tersebut, intentio auctoris, tidak disalahpahami alias tidak diributkan sembarang orang, maka kata-kata yang dipakai harus sanggup membeberkan jenis pengetahuan baru hasil kerajinan akal yang dianggap kompeten itu. Inilah otentisitas yang hendak diperjuangkan melalui peran gandanya dalam sistem penandaan. Di satu sisi, obyektivitas diuji melalui sifatnya yang benar-benar instrumental dan di sisi lain, subyektivitas diperiksa melalui fungsi denotatifnya untuk memberi arti baru serta batasan-batasan hermeneutik sang pakar.

Apa yang sebetulnya sedang dimunculkan dengan penjelasan di atas adalah bahwa kata-kata dalam sistem penandaan ilmiah, yang tentu oleh teori-teori sosial positivistik dianggap sudah semestinya demikian, tetapi bagi dekonstruksi merupakan salah satu cara efektif membongkar maha karya Logosentrisme Barat baik dalam filsafat berbasis kesadaran maupun dalam ilmu sosial berpusat pada subyek—dalam istilah skripsi disebut antropologi. Meski sekilas tampak sebagai unit analisis yang tidak lebih dari besar dari kalimat, kata-kata, words as signifiers, telah menjadi elemen fundamental yang tanpanya akan sangat mustahil suatu naratologi manusia dan dunia kehidupan bisa berlangsung, baik dalam diskursus percakapan (spoken discourse) maupun dalam diskursus penulisan (written discourse). Pemahaman terhadap status dan peran kata-kata yang telah dibakukan strukturalisme linguistik formal menjadi sangat penting untuk selanjutnya membongkar seluruh bangunan kesadaran akan bahasa dan implikasi-implikasi yang mengikut di belakangnya—Derrida menyebutnya dengan system of predicates.[1] Lagi pula sistem kebahasaan yang dipergunakan dalam khasanah ilmu sosial,termasuk penerapannya di Indonesia, masih kuat bergantung pada logik formal kebahasaan semacam ini.

Sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini, lingkup bahasa ilmiah berhubungan dengan keilmiahan (scientivity) sebagai suatu tradisi berpikir yang khusus. Sifat tradisi dari keilmiahan itu tidak semata-mata karena lingkungan kognitif ini disesaki orang-orang dengan kebulatan iman akan obyektivitas peristiwa dan subyektivitas interpretasi, melainkan juga didukung oleh kekebalan bahasa ilmiah terhadap kritik yang dianggap tidak rasional, tidak logis, dan tidak sistematis. Keadaan ini pun memiliki alasan epistemologis renaisans yang dilanggengkan oleh pembagian fakultas kemampuan manusia ke dalam domain-domain terpisah. Keilmiahan konsep-konsep mengisi domain pengetahuan yang tidak bisa seenaknya dilanggar oleh domain estetika—misalkan, imajinasi berkaitan dengan keindahan sementara pengetahuan merefleksikan kebenaran. Fiksi literer mengklaim memiliki aturan kritik dirinya sendiri yang tentu berbeda dari klaim fakta-peristiwa sosial dan kritik teori interpretasi. Demikian selanjutnya, otonomi semantik dari teks sosial adalah pembakuan pemahaman melalui kajian atas fakta sosial sebagai simbol yang harus didapatkan benang merah pengertiannya, sementara otonomi semantik dari teks puisi misalkan ditentutkan oleh kesatuan dan kekuatan metafor menghasilkan cita rasa yang mengangkat imajinasi ke puncak kegilaannnya.[2]

Selain kekebalan terhadap kritik language-games, permainan bahasa, di luar dirinya, keilmiahan bahasa ilmu sosial-humaniora positivistik membekali dirinya dengan suatu sifat lentur yang relatif. Artinya bahwa tidak ada keberatan apabila kritik itu datang dari domainnya sendiri. Hal ini bisa dimaklumi karena kritik-kritik tersebut semata-mata berurusan dengan metodologi observasi dan teknik interpretasi. Sepanjang kritik itu dimaksudkan untuk mengoreksi kekeliruan penerapan atau penarikan kesimpulan, maka kritik itu diterima sebagai suplemen bagi penguatan tradisi keilmuan. Kelenturan ini banyak contohnya dalam praktek berteori ilmu sosial-humaniora, khususnya sosiologi. Menurut dekonstruksi, kritik diri semacam ini tidak sejengkal pun menerobos wilayah sakral epistemologi berbasis kesadaran subyek transenden yang memisahkan teori dari praktek dan sebaliknya. Ia hanya berkisar soal teori tindakan, interaksionisme simbolik, teori keputusan rasional, teori tindakan-komunikatif dan juga teori interpretasi.[3] Dengan lain perkataan, kritik seperti ini tidak bisa ditempatkan dalam dialog epistemologis, tetapi karena pemusatannya pada teknik, maka lebih tepat dimengerti sebagai cara reproduksi maksim-maksim logosentrisme dalam metode hermeneutika sosial—termasuk di dalamnya hermeneutika Tradisi Gadamer dan Kritik Ideologi Habermas.

Akan jelas terlihat bahwa kekebalan dan kelenturan tersebut menunjuk pada tabiat yang berlaku tetap jika ilmu sosial selalu mempertautkan kebenaran-pengetahuannya kepada tradisi ilmiah. Kedua sifat tradisional ilmu ini masing-masing menyerupai suatu sistem pertahanan-diri sekaligus sistem perkembangbiakannya. Melalui yang pertama, yakni kekebalannya, ilmu sosial terus mempertebal garis batasnya dengan domain lain, yang selanjutnya membawa akibat semakin diperkuat basis otonomi tindakan teoritisnya. Mengikuti cara pikir Sosiologi Pengetahuan Bourdieu,[4] apa yang lasim dikira sebagai kerja konseptual ternyata menyembunyikan suatu logic of practice, sama seperti praktek-praktek kerja sosial lain yang tidak terlepas dari determinasi arena pertarungan (field), tindakan-tindakan mekanis-terstruktur (habitus) dan trayektori tertentu. Taraf pencapaian otonomi dirinya memuncak pada terbentuknya nalar skolastik (Scholastic Reason), suatu jenis penalaran yang gemar menguniversalkan kriteria dan penilaian terhadap apa yang dijadikan obyek penelitian sosial. Seseorang bisa memikirkan apa saja tentang obyek yang dikajinya dalam kenyataannya ia sendiri tidak hidup dalam obyek riset tersebut. Demikianlah mengutip satir Bachelard, ilmuwan sosial adalah orang yang kegiatannya menganalisis dunia sosial yang kontras baginya karena ‘the world in which one thinks is no the world in which one lives’ (..)

Sementara korelasi antara kelenturan kritik-internal dan terbentunya suatu sistem perkembangbiakan praktek teoritis dengan ragam paradigma di dalamnya, juga ikut melegitimasi perluasan cakupan kegiatan teorits-ilmiah, sebagaimana sejak dahulu, ke dalam dunia-kehidupan yang barangkali tidak ada kemiripan sama sekali dengan cara domain pengetahuan ilmiah berhubungan dengan dunia makna yang melingkupinya. Legitimasi yang diperoleh dengan cara ini, ditambah interpretasi-interpretasi berdasarkan otoritas-hirarki akademis, semakin memberi landasan sosiologis bagi penyebarluasan kabar gembira renaisans (Logosentrisme, Konsep, Esensi) melalui peralatan transmisi (Bahasa Ilmiah, Fungsi Kodifikasi, Ide, Eidos) yang dinaturalisasi sedemikian rupa, terutama dengan sikap instrumental terhadapnya. Selain Esensi dan Fungsi, dianut dan tersebar luas sesat pikir skolastik ketiga, yakni otoritas pewarta kabar gembira (Homo Academicu, Auctor Pastoralis, Intelektual Pencerahan). Dengan sesat pikir ketiga ini otoritas semantik teks berada dalam pikiran dan ketajaman pena sang pakar untuk menyingkap kebenaran, menjunjung obyektivitas setinggi-tingginya dan melapangkan jalan bagi kedatangan modernitas yang purna-bentuk. Tidaklah mengherankan jika kemudian tugas penyebarluasan nilai-nilai transenden dianggap suci, atau meminjam frase yang lasim, murni atau bebas dari kepentingan.

Uraian singkat sosiologi pengetahuan tersebut sangat membantu upaya kita mendapatkan pemahaman yang lebih memadai tentang problematika dasar Metafisika Kehadiran (Metaphysics of Presence) dan diseminasinya dalam domain ilmu sosial-humaniora.[5] Seluk-beluk dekonstruksi, sebagaimana dibahas selanjutnya, tidaklah serumit atau sesukar yang dibayangkan banyak orang. Justru kesukaran itu terbit karena tidak adanya sikap kritis terhadap tradisi keilmuan beserta seluruh praktek teoritis di dalamnya. Kalaupun dekonstruksi dituntut memenuhi kriteria obyektivitas yang diusulkan Kritik Ideologi,[6] maka dekonstruksi pastilah menjadi suatu hermeneutika sosial yang paling radikal dalam kritik-diri. Apa yang dilucutinya tak lain adalah busana di tubuhnya dan kasut di kakinya sendiri, yang sekian lama membungkus kefanaan raganya denga nilai kebudayaan yang dianggap tinggi. Analogi ini hendak mengisyaratkan bahwa domain dan obyek kajiannya tidak jauh dari dunia dan hal-ikhwal tempat seseorang pernah begitu percaya diri dan berikrar mencintainya sampai akhir hayat. Obyek kajian dekonstruksi adalah cara kerja representasi ilmiah atau sistem penandaan ilmiah, yang tentu tanpa sistem kebahasaan yang khusus itu, solidaritas dan konsolidasi keorganisasian pengetahuan sosial-humaniora mustahil terbentuk.

Dua Medan Kritik Gramatologi:

Semiologi dan Fenomenologi

Siapapun intelektual Indonesia saat ini tidak asing lagi dengan kata ‘dekonstruksi’—tentu sebagai salah satu terminologi Post-Strukturalisme yang mengundang banyak diskusi filosofis dan bedah teori sosial-humaniora. Barangkali salah satu di antara mereka yang paling serius membahasnya secara tersendiri adalah Frans Budi Hardiman, seorang pemikir filsafat sosial yang memulai karir penulisan dengan membahas Teori Kritis dalam bukunya Menuju Masyarakat Komunikatif.[7] Dalam buku kumpulan esainya, Melampau Positivisme dan Modernitas, penulis ini memberi ruang terbatas membahas dekonstruksi Derrida. Sayangnya, dalam tafsir yang ceroboh, ia berkesimpulan bahwa dekonstruksi ‘..lebih menyentuh metafisika daripada ilmu-ilmu sosial’. Tentu dengan mengatakan demikian penstudi pemula ini tetap bersikeras bahwa, sekali lagi meneruskan kutipan kata-katanya sendiri ‘..tetap ada celah kosong di antara metafisika dan ilmu-imu sosial, yakni basis empiris’.[8]

Berdasarkan pembacaan yang saksama terhadap konsep-konsep kunci dekonstruksi, atau tepatnya gramatologi Derrida, Metafisika Kehadiran bukan lagi semata-mata obyek atau materi pembahasan filsafat konvensional. Justru dengan memperlakukan metafisika dengan cara demikian di dalam filsafat maupun studi hermeneutika kita sebenarnya sedang berpikir secara positivistik—yang tentu tidak disadari pula. Soal bagaimana hal ini mungkin terjadi Derrida mengingatkan kita akan satu ciri penting dari kesadaran renaisans, yakni pelupaan yang akut terhadap cara kerja oposisi-biner dalam bahasa percakapan maupun bahasa tulisan. Kita berpikir, berbicara, dan menulis sesuatu ikhwal yang mungkin melalui bahasa yang sudah sesak dengan kategori kontra-posisi, hirarki nilai, dan prioritas nilai yang hendak ditawarkan. Dan bahasa ilmiah itu sendiri tidak bisa menyingkirkan ragam konsep oposisi-biner filosofis di dalam sistem penandaannya sendiri; dan untuk mengatakan sejak awal, hanya dengan konsep oposisi-biner metafisika kehadiran, ilmu sosial dapat menghasilkan pengertian, pemahaman dan kritik nilai—termasuk di sini kebiasaan kita memahami kenyataan dengan kategori empiris-abstrak, fakta-fiksi dan seterusnya. Karena itu, pembongkaran cara pandang filosofis ilmu sosial terhadap kenyataan dan makna yang dikenakan kepadanya merupakan salah satu prioritas utama dekonstruksi, sebagaimana diungkapkan Derrida dalam Positions,

‘..it is also evident that in the field of a deconstruction of philosophical opositions, the opositions praxis/theoria first is to be analysed, and may no longer simply govern our defenition of practice. For this reason too, systematic deconstruction cannot be simply a simply theoretical or simply negative operation’.[9]

Langkah kritis yang diambil Derrida juga lebih dari sekadar ‘linguistic turn’ ketika ia mengambil fokus pada semesta penulisan, yang disebutnya Science of Writing atau Grammatology.[10] Dekonstruksi sistematis terhadap metafisika kehadiran ditunjukkan lewat investigasi terhadap bagaiamana makna terbentuk melalui suatu operasi sistem penandaan yang memutlakkan kesadaran subyek da memberi hakikat kepada benda-benda. Apabila seluruh pengalaman kesadaran adalah pengalaman makna, maka itu dapat diperiksa lewat bahasa yang terlanjur dianggap perkakas bagi interpretasi dan komunikasi. Realitas dipercaya sebagai sesuatu yang berada di luar bahasa, karena itu bahasa novel atau puisi yang sanggup menghadirkan suatu ilustrasi realitas pastilah dinilai sebagai ilusi, cerita, dunia khayal, realitas kopi-an dan seterusnya. Sementara realitas yang ditangkap dan diolah dalam permainan-bahasa ilmiah disanjung-sanjung sebagai realitas obyektif, fakta asli, data lapangan dan seterusnya. Dalam khasanah ilmu sosial, makna secara heuristik terpecah menjadi dua pengertian, satunya hasil kreasi imajinasi subyek pemikir dan berikutnya, data yang direfleksikan melalui metodologi tanpa distorsi subyektivitas.

Ferdinand de Saussure dan maha karyanya Course in General Linguistics

Hal itu berarti bahasa tulisan (langue), mengikuti postulat strukturalis Sausssure telah berurat-berakar dalam pemahaman-penerapan ilmu sosial-humaniora, hanya diberikan satu fungsi sentral, yakni representasi realitas.[11] Bahasa ilmiah, termasuk di dalamnya sebagai properti metodologi kuantitatif dan kualitatif, hanyalah alat hasil kreasi manusia untuk mendekatkan realitas ‘alamiah’ kepada dunia kesadaran manusia. Sebagai alat, tugasnya adalah apropriasi, perengkuhan, penculikan realitas dari alam (primum factum) ke dalam kesadaran subyek (re-flexing activity). Bahasa dengan perlakuan demikan hanya menuliskan kembali alam, data, fakta , kebenaran untuk kesatuan kesadaran dan dunia obyektif—melaluinya kebudayaan berusaha kembali dengan alam dalam suatu totalitas keberadaan dalam dunia kehidupan.[12] Katakanlah, berkat modalitas artikulatif bahasa terhadap kenyataan ‘empiris/alamiah’ kesadaran pada gilirannya tidak lagi berkubang nostalgia akan yang orisinal, yang pertama, kejadian konkrit—bahasa tulisan berkewajiban menyingkapkan kebenaran obyektif dengan cara menyingkirkan kesadaran palsu bentukan ideologi tertentu. Modalitas artikulatif tersebut sebagaimana dibongkar Derrida berkerabat erat dengan teleologi logosentris yang memusatkan usahanya pada mengembalikan makna-hasil interpretasi (Bedeutung) kepada rasa—pengalaman inderawi langsung (Sinn).[13]

Sikap fenomenologis semacam ini membawa akibat serius pada konsep tentang penulisan sebagai kegiatan interpretasi, atau yang disebutnya Archewriting, penulisan jejak, atau menulis sebagai kegiatan menjejaki kembali apa yang dianggap hilang, kejadian pertama. Yang konkrit adalah percakapan langsung di mana bunyi atau tuturan menjelmakan suatu kehadiran langsung, tanpa perantara tanda atau simbol. Di sini jelas apa yang sifatnya fonetik lebih otentik dibandingkan yang ideografik, yang sensibel lebih prioritas dibandingkan yang inteligibel. Peran bahasa penulisan adalah menerjemahkan yang hadir tanpa representasi, memberi jiwa (essence) kepada tampilan grafik atau gram (form, idea, eidos). Oposisi-biner ini harus dipertegas oleh kerja bahasa agar selalu terdapat ruang dan momen apropriasi, atau interpretasi, dengan apa subyek transenden diniscayakan memperoleh otoritas semantiknya.

Di berbagai kesempatan dalam tulisan-tulisanya, dekonstruksi Derrida tidak kehabisan tenaga membongkar cara kerja Semiologi Saussure dan Fenomenologi Husserl.[14] Kedua disiplin penting ini ikut bertanggung jawab atas penyebarluasan dan praktik hegemoni doktrin logosentrisme. Untuk pengertian yang persis sama, di dalam semiologi dikenal sistem signifikasi melalui permainan penanda-penanda (play of signifiers) yang merujuk kepada petanda (signified as referent), sementara di dalam fenomenologi bahasa ditandai representasi melalui relasi yang sifatnya ekspresif dari bentuk (form, eidos, morphe) terhadap esensi. Penandaan maupun representasi sama-sama menjalankan praksis penyingkapan apa yang tidak tersingkap ke luar, penghadiran dari apa yang tak hadir (presenting of the absent). Cara kerja makna seperti ini, menurut Derrida, menyebabkan modernitas sebagai proyek penyingkapan-emansipasi yang tak berkesudahan. Sebagaimana akan dibahas secara terperinci di bawah ini, praktik sistem penandaan dan logik representasi justru menjadi jaminan genealogis bagi ketakbersudahan modernitas (infinite modernity).[15]

Bisa ditangkap sejak awal bahwa Derrida, melalui kritik terhadap semiologi dan fenomenologi, tetap menempatkan ilmu sosial-humaniora di dalam horizon dekonstruksinya. Ini tidak hanya cukup dengan alasan dekonstruksi membawa implikasi tak langsung, melainkan sebaliknya, secara langsung menyinggung praktik kebahasaan dan kesadaran ilmiah—tentu sepanjang tetap berlaku kesepakatan bahwa pemahaman ilmu sosial tentang manusia dan masyarakat senantiasa membutuhkan representasi kebahasaan dan modalitas refleksi kesadaran. Dalam pemahaman umum yang keliru, semiologi sekilas tampak berurusan dengan teks semata, begitu pula fenomenologi direduksi menjadi hikayat kesadaran murni. Keduanya—teks dan kesadaran—menurut dekonstruksi telah berubah menjadi paradigma, yang pertama telah memperlakukan bahasa sebagai instrumen (non-esensial, tapi fungsional), sementara berikutnya menajamkan kesadaran sebagai medium refleksi (kesadaran sebagai cerminan realitas, sebagai persatuan yang absolut dengan yang partikular dalam idealisme Hegelian).

Dalam Of Grammatology—sesi khusus tentang ilmu bahasa (Linguistics)—Derrida mengamati lahirnya gagasan tentang ilmu atau keberilmuan dari pengetahuan sebagai konsekuensi perkembangan sejarah pemikiran metafisika kehadiran.[16] Renaisans merupakan era pemuncakan karir logosentrisme Barat sejak masa Socrates menjaga keilahian Apollo dari keliaran Dionysus. Ilmu kemudian berkaitan dengan kerja akal murni, mengatasi tanda-tanda alam yang rumit, memecahkan perkara-perkara kegilaan Abad Pertengahan, dan sanggup memikirkan suatu masa depan modernitas yang sifatnya universal alias mencakup segala dimensi ruang dan waktu kebudayaan manusia. kemunculan ilmu—cara pikir sistematis, rasional dan berdasarkan fakta—secara genealogis tidak lagi previlese renaisans semata, melainkan sudah jauh-jauh hari menjadi pola pikir para filsuf yang merayakan otonomi akal murni. Untuk pembacaan seperti ini, Nietcszhe dengan briliannya membongkar fakta genealogis berakhirnya presentasi-diri dan dimulainya era panjang representasi-diri dalam drama tragedi Yunani Kuno,[17] menjalar berabad-abad melewati lorong teologi kekristenan sampai pada momen performativitasnya yang paling akbar dalam nalar saintifik modern—yang dianggap sebagai cikal-bakal nostalgia modernitas terhadap kebenaran, obyektivitas dan Parousia.

Salah satu puncak prestasi dari perkembangan paradigma representasi adalah penemuan dan pembakuan ilmu tentang tanda, yang disebut Semiologi (Science of Sign). Semiologi, menurut Derrida, sebenarnya berhasil menjelaskan cara kerja logosentrime Barat dalam praktik kebahasaan dengan menemukan secara ilmiah relasi penandaan di dalam bahasa tulisan. Yang disayangkan Derrida adalah bahwa seluruh isi buku Course in General Linguistics tidak bergerak lebih jauh dari sekadar merumuskan logika dan aturan formal relasi penandaan tersebut. Malah dengan cara demikan, Saussure ikut melanggengkan dominasi makna (signified) atas tanda (signifier), sebagaimana realitas dipisahkan dari representasi. Semiologi menunjukkan sifatnya yang metafisis dengan prosedur yang dianggap ‘ilmiah’ alias bebas nilai.

Sebenarnya terdapat banyak cara menjelaskan dominasi metafisika dalam semiologi. Salah satu cara yang sangat meyakinkan adalah dengan menegaskan status dan peran semiologi sebagai ilmu-model pengawetan konsep oposisi-biner metafisika, atau yang disebut science of protection of writing the truth-objectivity. Ilmu bahasa, termasuk yang populer di Indonesia, hanya menemukan fungsi bahasa melalui konsep difference, yang menekankan bahwa fungsi tanda dalam relasi penandaan semata-mata untuk memisahkan apa yang nyata dan tak nyata. Tugas utama penandaan linguistik adalah konsolidasi makna dengan strategi koherensi, ekuivalensi dan simetri—prinsip korespondensi—antara realitas dan interpretasi supaya suatu obyektivitas. Yang terakhir merupakan asas yang harus selalu diperjuangkan karena tersirat anggapan bahwa realitas memiliki sifat keterbahasaan atau kapasitas artikulatifnya. Karena itu perlakuan semiologi terhadap tanda, bahasa tulis, teks tidak jauh beda dari cara teologi Abad Pertengahan memperlakukan Kitab Suci dengan eksegese dan filologi, dan termasuk di dalam etos ini cara Gadamer membaca tradisi dengan hermeneutika romantisnya.[18]

Dalam sistem signifikasi terdapat relasi yang mutlak antara oposisi-biner dan penghakikatan realitas. Dengan difference realitas tampak memiliki nilai, suatu arti atau identitas tertentu. Mengatakan bahwa masyarakat tertentu adalah dunia ketiga, perkembangan demokrasinya belum setara masyarakat Eropa Barat, misalnya, tidak dengan sendirinya berarti masyarakat tersebut pada dirinya tersirat indikasi yang disebutkan itu, juga tidak berarti masyarakat-ideal Barat pun demikian. Hakikat realitas adalah interpretasi, dan di dalam kegiatan interpretasi terdapat kerja inskripsi, dalam mana logika identitas dipergunakan. Logika identitas tidak bisa beroperasi tanpa penempatan oposisi-nilai untuk menghasilkan pengertian atau identitas kenyataan. Metafisika kehadiran menyediakan nilai-nilai atau konsep-konsep oposisi dalam suatu tabel nilai, yang oleh difference dianggap berada dalam kintal petanda, makna—primum signatum.

Edmud Husserl dan salah satu maha karyanya, Logical Investigation

Gramatalogi sebagai Radikalisasi terhadap Semiologi

Melawan kerja konservasi metafisika ini, Derrida menawarkan gramatologi, atau disebutnya Science of Writing. Titik tolaknya adalah meradikalisasi pembacaan terhadap permainan tanda, play of signifiers, dalam domain metafisika bahasa. Diperlukan cara baru memahami permainan tanda dalam kaitannya dengan apa yang disebutnya konsep penulisan (writing). Menurutnya, dalam permainan tanda suatu keadaan yang selalu berlaku tetap adalah difference, bahwa tanda-tanda tidak hanya mendiferensiasi makna dalam pengertian spasial-distansi seperti luar-dalam, jauh-dekat dan seterusnya, melainkan juga dalam pengertian temporal, menunda apropriasi semantik terhadap ‘realitas’, menyebabkan realitas yang hendak diacu (ideal, obyektif) sebagai suatu kemungkinan yang tak tuntas, menjadi sumber obsesi akan partisipasi dan emansipasi. Dengan kata lain, permainan penanda-penanda dalam relasi signifikasi pada gilirannya mengubah makna menjadi tanda kembali, mengembalikan sejarah ke dalam teleologi yang terbenam ke dalam traces, dalam permainan tanda itu sendiri, ke dalam modernitas yang tidak pernah keluar dari kategorinya sebagai proyek, cita-cita.

Dengan kritik terhadap ontologi makna, tidaklah berarti Derrida memberi hakikat kepada tanda-tanda. Bagi gramatologi, dengan konsep penundaan peristiwa penebusan-reapropriasi makna kepada ‘realitas’ tersebut, kata-kata, penanda, gramme, simbol literal haruslah dibaca ulang sekritis mungkin. Pengertian kritis yang diperoleh gramatologi adalah bahwa sebagai suatu strategi berpikir ia memperlihatkan kerentanan makna dalam permainan arbitrer penanda-penanda. Kata-kata yang kita pergunakan bukanlah sekumpulan tabula rasa, kosong atau huruf-huruf mati (dead letters). Jika kata itu sebagai penanda merujuk kepada suatu benda maka tentu bukan karena benda tersebut sudah memiliki arti tersebut, melainkan bahwa penanda tersebutlah yang memberi arti kepada benda tersebut. Menurut Derrida, ‘the thing itself is a sign under erasure’. Penanda bukanlah gramata mati yang tidak melayani kebutuhan representasi benda-benda, melainkan karena sudah tertekstualisasi dalam dan melalui dualisme konsep-nilai oposisional metafisika maka dualisme antara materi dan idea tidak bisa lagi dipertahankan. Dengan lain perkataan, relasi fenomenologis tanda yang menekankan pentingnya penjarakan, distansi melalui interioritas dan eksterioritas hanya berlaku untuk kenyataan tanda sebagai makna itu sendiri dan tidak ada hubungannya yang fungsional untuk fakta di luar dirinya.

Cara lain untuk memahami aksentuasinya terhadap pembalikan (reversal) semiologi adalah melalui konsepnya tentang penulisan. Dengan konsep ini hendak mengutarakan maksudnya yang mendasar, yakni bahwa kata-kata, sebagai unit sintagmatik yang paling kecil, atau penanda, sebagai elemen signifikasi yang fundamental, sebelum ‘menuliskan’ kenyataan yang dirujuk, mereka sendiri sudah ditulisi sesuatu arti atau makna tertentu. Kalau kita tak mau dikibuli metafisika, maka penulisan sebagai permainan tanda-tanda mestilah dipahami sebagai permainan makna-makna yang sudah melekat pada tanda. Tanda itu sendiri adalah jejak makna, sesuatu yang tertunda kemunculannya, terputus dari relasi fungsional makna berparadigma tanda sebagai instrumen. Tanda tidak hanya membiaskan arti, tetapi juga pada saat bersamaan menyimpannya, karena ia tak menemukan apapun di luar dirinya selain rangkaian tanda-tanda lain dalam kerja sintagmatik. Sampai di sini, Derrida sekali lagi menegaskan bahwa signifiers=signified under erasure. Pengertian under erasure sangat penting karena menunjuk pada tindakan konstitutif-genealogis dari kegiatan penulisan sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Konsep penulisan yang digembar-gemborkan semiologi semata-mata bertumpu pada difference, yang hanya menemukan suatu aspek dasar dari tanda, yakni menghantarkan pengertian benda-benda atau realitas ke dalam kesadaran. Derrida menerima penjelasan semiologis ini sekadar sebagai tahap transisi menuju pemahaman gramatologis tentang apa itu penulisan. Penulisan berarti menyematkan pengertian-arti kepada sesuatu hal. Dalam permainan tanda-tanda tekstual, misalnya, kata-kata atau simbol literal terus menerus mengekalkan diri sebagai makna yang terperangkap dalam jejaringan makna lain yang masing-masing sudah memiliki petanda. Itu berarti sejarah metafisika kehadiran adalah sejarah perubahan tanda semiologis menjadi tanda gramatologis. Akan sia-sia apabila petanda dan penanda diberi demarkasi esensial, karena keduanya hanyalah terminologi teknis untuk menyembunyikan akhir riwayat Metafisika Kehadiran—atau mengutip istilah Derrida, Closure of Metaphysics.[19]

Demarkasi esensial merupakan ekonomi-politik makna untuk tetap memelihara relasi eksploitasi makna terhadap tanda, suatu Resctricted Economy,[20] yang tujuan utamanya adalah pelanggengan dominasi makna etnosentris Eropa terhadap pluralisme semantik tanda-tanda non-metafisika kehadiran. Karakter totalitarian logosentrisme ini, dalam pengertian paradigma penulisan, tidak hanya mengambil fokus pada rezim penulisan sebagai kegiatan literer atau langue. Berangkat dari sejarah metafisika yang melewati abad-abad imperialisme makna, kegiatan penulisan juga berlangsung dalam kegiatan percakapan (parole). Dalam percakapan pun terjadi secara rutin peristiwa gramatologis, suatu perawatan intensif terhadap kegentingan ontologis metafisika. Baik bahasa percakapan maupun bahasa tulisan sama-sama memainkan peranan penting dalam politik difference, di mana makna kehilangan otoritas semantik dan tanda berubah menjadi simulakrum otonom dalam jejaring teks modernitas yang tidak bisa hidup tanpa nostalgia.

Ironi Metafisika Kehadiran dalam semiologi tersurat dengan jelas justru karena dalam dua model kebahasaan tersebut, penulisan tidak sekalipun melayani aktualitas Logos. Malah sebaliknya, mengikuti Derrida, ‘..what opens meaning and language is writing as disappearance of natural presence’. Implikasinya adalah bahwa realitas bukan lagi sesuatu yang mandiri dan eksak di luar representasi bahasa, malah menanti untuk dibangkitkan terus-menerus di dalam permainan tanda-tanda metafisis. Begitu pula kesadaran tidak bisa lagi disederhanakan sebagai kesadaran akan sesuatu di luar kesadaran karena ia sendiri adalah sebuah tekstualitas, jejaring tanda yang kompleks, penuh sesak dengan alternatif-kemungkina, dugaan-perkiraan, ditandai ketegangan erotik antara monogami dan poligami makna-ideal. Kenyataan mental itu sendiri bukan lagi sesuatu yang dengan sendirinya menempati ruang ‘kesadaran’ vis-a-vis ‘ketidaksadaran’, melainkan suatu keberlangsungan-keterputusan daya-daya hidup melalui pelepasan dan penundaan, melalui differance.

Dengan konsep Differance, dimaksudkan bahwa relasi antara subyek tutur/tulisan dan bahasa menjadi cair, tumpang-tindih, bertukar tempat dengan seluruh kemungkinan determinasi yang sifatnya temporal. Di dalam bahasa, sekali lagi dikatakan, relasi antara tanda dan makna bersifat metaforik dalam mana subyek hilang-muncul di atas pentas gramatologi. Keadaan asasi ini pun lalu membuka kegiatan pembacaan sebagai kegiatan penulisan yang melampaui riwayat suatu generasi pemeluk Metafisika Kehadiran itu sendiri. Mengatakan dengan kalimat lain, subyektivitas semiologis—dan seluruh konsep manusia alias antropologi teoretis yang diturunkan darinya—dituntut untuk memikirkan kembali riwayat dan hakikat genealogisnya, bukan lagi sebagai sesuatu yang sudah terberi begitu saja sejak kesadaran ditemukan Plato, Kant, Hegel, Marx dan Habermas melalui rehabilitasi kesadaran komunikatif Teori Kritis.[21]

Melalui konsep Trace, Derrida berusaha mengatasi determinasi realitas absolut atas realitas-realitas particular. Jejak itu sendiri tidak sama artinya dengan esensi yang melekat pada tanda literal atau figuratif semiologis. Malah sebaliknya, meski terlupakan sepanjang sejarah metafisika sejak Plato sampai Saussure, penanda tersebut malah memungkinkan artikulasi makna/maksud/intensi di dalam sistem percakapan dan penulisan konvensional. Berkat kapasitasnya mendistribusikan sekaligus mengkonservasi makna, maka filsafat dan ilmu sosial-humaniora dibangun di atas landasan oposisi konseptual metafisika kehadiran—sensible/inteligible, Physis/Nomos, abstract/real, expression/intention, empirical/non-empirical, dan seterusnya. Karena permainan penanda-petanda gramatologis yang tidak habisnya dengan seluruh seluruh sistem predikatif nilai di dalamnya, maka persoalan-persoalan yang dianggap filosofis dan teoretis kembali berpulang kepada problematik semiologi. Ragam persoalan tersebut tidak lebih dari tumpukan pertanyaan dan pernyataan yang sifatnya turunan-derivatif , dari nasib fatal alias ada-bersama penanda-petanda. Dalam semiologi, relasi keduanya dianggap sebagai relasi-suplementasi, yakni bahasa ditempatkan di antara kesadaran dan kenyataan untuk menghadirkan, menyingkapkan kenyataan yang asli atau maksud yang bebas distorsi dengan maksim the Outside AND the Inside. [22] Sebaliknya, gramatologi melalui pembacaan kritisnya terhadap tanda memergoki hubungan intim penanda-petanda, persenggamaan yang terluput dari pengamatan metafisika , yakni kombinasi difference-differance, orgasme dan kastrasi—dan relasi pemberian-penerimaan, penyedotan dan pelampiasan ini, mengubah fungsi perantaraan-represenasi bahasa (AND) menjadi fungsi penciptaan-genealogis, kemenjadian, atau dengan maksimnya yang baru, the Outside (IS) the Inside.[23]

Alangkah baiknya disimak pula implikasi pemikiran gramatologis terhadap hubungan yang tidak lagi harmonis antara disiplin linguistik dan semantik. Dua disiplin ini merupakan cabang pemikiran bahasa yang tercakup dalam semiologi. Derrida dalam banyak tempat dalam bukunya mempersoalkan pemisahan esensial di antara kedua cabang ini. Menurutnya pemisahan antara studi aturan struktur bahasa dan studi struktur makna tidak pada tempatnya dipertahankan lagi. Dalam sejarah metafisika kehadiran, keduanya diistimewakan seakan-seakan tanda-gramatikal dan makna-semantik dari sebuah teks dapat berdiri secara terpisah untuk menghasilkan suatu horizon pemahaman. Seperti kebiasaan di Abad Pertengahan, studi tata bahasa mengacu pada logika dan aturan gramatikal sementara semantik menjadi keistimewaan pujangga gereja dengan tafsir kanonik. Barangkali gejala ini menular dalam cara pandang ilmu sosial-humaniora, bahwa sosiologi, misalnya, membereskan pekerjaan praktis yang tidak bisa dilakukan kritik filsafat. Sementara yang terakhir tugasnya merefleksikan jenis-jenis kenyataan yang tinggal dipakai oleh sosiologi partisipatoris. Dalam sangkutannya dengan previlese itu, Derrida di akhir sesi ‘Writing before the Letter’ mengajukan sebuah tantangan yang bagaimana pun juga harus disikapi ilmu sosial –humaniora:

“…One is necessarily led to this from the moment that the trace affects the totality of the sign in both its faces. That the signified is originally trace, that it is always already in the position of the signifier, is apparently innocent proposition within which metaphysics of the logos, of presence and consciousness must reflect upon writing as its death and its resource.”[24]

Dengan demikian, konsekuensi pemikiran gramatologis tentang bahasa, pengetahuan (khususnya ilmu sosial-humaniora) dan kesadaran, haruslah diakui amatlah fundamental sekaligus radikal. Gramatologi secara langsung menyinggung cara kita berpikir tentang ketiganya. Filsafat yang berkiblat kepada Metafisika Kehadiran dan ilmu sosial-humaniora yang berbiak di atasnya berhutang banyak kepada apa yang disebutnya factum of phonetic writing. Karena berurat-berakarnya sikap penulisan yang instrumental, keduanya tidak lagi bersikap kritis terhadap hegemoni total tanda gramatologis atas kesadaran semiologis. Semakin dibenarkan anggapan bahwa sejarah metafisika adalah sejarah pencapaian kesadaran rasional, maka semakin lama pula kita terperangkap dalam jejaringan permainan tanda-tanda yang dikira representatif sifatnya. Bahkan, menurut pemikir yang sering disalah-mengerti ini, gejala hegemoni tanda tidak hanya menyerang ilmu bahasa, tetapi lebih dari itu,..’it commands our entire culture (Western) and our entire science, and it is certainly not just one fact among others’.[25] Terlepas dari keberatan yang mungkin diajukan kepada luasnya medan penerapan dari pernyataan tersebut, ada suatu hal yang sudah pasti, bahwa dalam domain filsafat dan ilmu sosial-humaniora, hegemoni itu berlangsung secara efektif dengan sikap dan pemahaman kolektif terhadap bahasa dan penulisan, yang bagaimana pun juga harus dianggap eksterior terhadap kesadaran jika keduanya tetap ingin mendapatkan previlese Metafisika kehadiran.

Untuk mengatasi ketegangan epistemologis antara otonomi tanda-makna gramatologis dan nostalgia kesadaran transenden, gramatologi sebagai kritik metafisika sebenarnya menuntut dari kita suatu pembacaan ganda terhadap bahasa. Di situ arti penting konsep baru bahasa—gramatologi—sebagai penulisan rutin Metafisika Kehadiran bisa dipahami dengan dua jalur singkat berikut. Pertama, bahwa dalam pemikiran konvensional penulisan dianggap tugas hakiki bahasa untuk menghadirkan kenyataan obyektif Kantian—yang ternyata tak lain adalah postulat-postulat kategorial terhadap kenyataan dengan pemutlakan konsep oposisi-biner sebagai hakikat kenyataan tersebut. Kedua, dalam pandangan bahasa yang baru—gramatologi—penulisan tidak semata-mata bertanggung jawab terhadap ketakbersudahan ilusi representasi, malah lebih dari itu, dan sejalan dengan perkembangan metafisika dalam filsafat dan ilmu, telah mendorong tanda-trace ke puncak otoritas semantik dan dengan demikian menyingkirkan subyektivitas dari kenyataan kesadaran sebagai teks plural. Kalau pun subyektivitas itu masih tersisa, maka tampilannya tidak utuh lagi sebagai subyek singular, sebagai pengamat, penulis, dan seterusnya, melainkan ragam-bentuk, berserakan begitu saja di sekitar pusat Logos yang sudah kehilangan daya tariknya. Pengorganisasian pengetahuan dan dunia makna tidak lagi dikendalikan oleh filologi atau eksegese atas realitas adi-duniawi, tidak juga oleh nalar instrumental terhadap komunikasi berbasis intersubyektivitas, melainkan secara relatif berlangsung dalam tiap-tiap permainan-bahasa yang mengacu pada komunitas-komunitas makna yang sudah menjadi tradisi.[26] Dari pengertian kedua, diperoleh pemahaman bahwa penulisan tidak akan lengkap jika hanya dibaca secara arkeologis—sebagai kegiatan penangkapan arti-arti yang tersembunyi—melainkan disempurnakan dengan pembacaan genealogis, yakni sebagai penciptaan arti-arti baru/berbeda berdasarkan komposisi gramatik dan sintagmatik yang kaya variasi. Hal ini ditunjukkan oleh ragam tafsir realitas dalam berbagai kebudayaan bahasa manusia.

Penulisan merupakan kegiatan difference dan differance sekaligus, yang tidak ada akhirnya. Tidak dapat dibatasi pertanyaan kapan dan di mana—pertanyaan tentang asal usul waktu dan tempat. Sebaliknya, berkat kerja penulisan yang demikian itu, akal sehat diseret secara membabi-buta ke dalam kesadaran waktu dan ruang metafisis tersebut. Resikonya adalah bahwa sebuah percakapan, buku, teks, pemikiran konvensional, selalu saja dipatok ke dalam konsep penulisan tempat dan waktu linear—suatu garis lurus yang membujur ke akhir perjalanan kesadaran dan suatu rentang waktu dalam mana kesadaran dituntut untuk memberi arti kehadirannya. Demikianlah bisa dipahami sentralnya kritik Derrida terhadap konsep modernitas Hegelian (yang kemudian diteruskan Habermas) bahwa dalam hubungannya dengan waktu dan ruang metafisis, dialektika malah memperpanjang nostalgia penebusan sembari memberi kesadaran manusia suatu ilusi tentang perubahan dan perjalanan panjang menuju tanah terjanji. Hegel dan para pengikutnya, terlanjur memahami sejarah filsafat sebagai tolok ukur pencapaian kesadaran yang terus meningkat dengan prinsip sintesis terhadap pluralitas makna.

Akutnya obsesi akan kesempurnaan, akan yang absolut, yang akhir, yang tertinggi, membuat para pemeluk Metafisika kehadiran melupakan sifat adjective-moral dari interpretasi atas kenyataan dan memulai seluruh konsep modernitas dengan konsep otonomi kesadaran, Noun, subyek atau kata benda. Bagi Derrida, di situlah letak ketergantungan mutlak kesadaran metafisis terhadap penulisan, sebagai sumber keberlangsungan wiracarita modernitas dan sekaligus akhir kedaulatan Metafisika Kehadiran. Norma realitas representasi yang sekian lama coba dipaksakan dan dipertahankan kesadaran metafisis atas fungsi ‘instrumental’ tanda menjadi ironi proyek pencerahan, tidak pernah tuntas menjadi absolut, tidak pernah berhasil menciptakan satu-satunya dunia yang dicita-citakan, dipentalkan lagi ke dalam refleksi, dan seterusnya. Tentang pembatasan-pembatasan terhadap penulisan semata-mata sebagai kerja representasi, Derrida mempertegas ironi tersebut dengan kata-katanya berikut ini:

‘…These limits came into being at the same time as the possibility of what they limited, they opened what they limited, they opened what they finished and we have already named them: discrete, difference, spacing.’[27]

Gramatologi Sebagai Kritik Epistemelogi Pencerahan

Apabila konsep penulisan gramatologis diperluas ke dalam wilayah kritik epistemologi pencerahan, maka segera diperoleh suatu kesimpulan bahwa modernitas sebagai proyek pencerahan sejak awal dihukum untuk tetap berlaku sebagai norma—cita-cita dari dari suatu sejarah metafisika tertentu, etnosentrisme nilai, Metafisika Kehadiran. Setelah melacak suatu rentang panjang sejarah Metafisika Barat, Derrida pada akhirnya menemukan modernitas sebagai sebuah teks yang tertutup, atau berusaha ditutupi, atau dalam bahasanya disebutnya sebagai produk unggulan, mahakarya kesadaran yang rasis. Apa yang bisa dihasilkan kesadaran semacam ini adalah klaim-klaim nilai, di mana totalitas menjadi target yang hendak diraih. Universalisme menjadi panglima, dialektika sebagai metodologi, dan kategori imperatif sebagai norma bagi cara kerja oposisi konseptual metafisis. Alhasil, kesadaran metafisis, melalui filsafat dan ilmu sosial-humaniora, mendapat peran utama menulisi alam sebagai sesuatu yang harus diapropriasi, diatasi. Termasuk di dalamnya perlakuan semiologis terhadap ragam kebudayaan lain sebagai tanda-tanda yang diperlukan untuk memberi kekonkretan bagi salah satu predikat oposisi-biner, the negative. Kegiatan penulisan semiologis terhadap alam dan budaya lain berlangsung dengan cara represi, penimbunan, persis dengan maksud memunculkan-menghadirkan yang ideal.

Edward Said, salah satu proponen intelektual-aktivis yang mengembangkan pendekatan gramatologi dalam studi geopolitik pengetahuan melalui maha karyanya, Orientalism

Seperti dikemukakan sebelumnya, konsep penulisan gramatologis memperlihatkan bagaimana modernitas dibangun dan dirawat melalui penulisan semiologis. Modernitas sebagai bangunan konseptual diperiksa sampai ke dasar-dasar metafisisnya. Untuk mengakhiri penulisan yang sifatnya linear dan represif, gramatologi mengandalkan kritik total terhadap epistemologi berbasis kesadaran yang rasis. Seperti ditulis Derrida, ‘the end of linear writing is the end of the book’—itu berarti berhenti menulis kenyataan dengan maksim metafisika kehadiran dengan sendirinya berarti ikut meruntuhkan keabsahan dogma kesadaran transenden. Dari arah pemahaman seperti ini, kita diajak membaca sambil menulis, begitu sebaliknya, menulis sambil membaca dengan sikap waspada yang tinggi. Ini semacam ketegangan hermeneutis yang diperlukan untuk menghasilkan kreativitas tafsir, di mana penjiplakan dunia makna digantikan dengan pemahaman tanda. Dengan demikian bukan bahasa yang hendak diselamatkan melainkan kesadaran sebagai juru bicara Metafisika Kehadiran mendesak untuk direhabilitasi.

Dengan berakhirnya penulisan semiologis dan dimulainya penulisan gramatologis, terapi hermeneutis terhadap kesadaran konvensional memperoleh keniscayaannya dalam bahasa tuturan dan tulisan. Perubahan mendasar dalam asumsi-asumsi tentang bahasa—sistem dan seluruh properti di dalamnya—membawa pengaruh yang sifatnya kritis terhadap dirumuskannya metode pemahaman tanda di dalam suatu komunikasi lintas-budaya, lintas disiplin, dan juga lintas-gender. Bourdieu dan Baudrillard dari disiplin sosiologi, Nietzsche dan Heidegger dari jurusan fenomenologi eksistensialisme, Rorty dan Feyerabend yang bergelut dalam filsafat ilmu—adalah sebagian dari para pemikir yang menerapkan penulisan gramatologis dengan resiko disalah-pahami, pengucilan dan perdebatan panjang.[28] Meski jumlah mereka tidak sebanyak juru bicara metafisika kehadiran, karya-karya yang terhasilkan merupakan contoh cara kerja gramatologi sebagai hermeneutika radikal terhadap bahasa semiologis dan kesadaran yang rasis.

Itu sebabnya, kata Derrida, memulai penulisan tanpa norma linearitas waktu metafisis memuat arti yang persis sama dengan mulai membaca ulang penulisan masa lalu menurut suatu pengorganisasian ruang yang berbeda. Jika kita hendak menulis secara berbeda sebagai kritik terhadap hegemoni metafisika, maka harus berbeda pula cara kita membaca kenyataan sebagai teks yang berisikan tanda-tanda gramatologis tersebut. Konsekuensi seperti ini tidak ditarik dari semacam norma penulisan gramatologis sebagaimana semiologi meminta arahan naratologi metafisika, melainkan akibat penghadiran diri semiologi yang lengkap dengan seluruh carut-marut paradoksnya ke dalam horizon kritik gramatologis. Naratologi yang dimeriahkan kisah kepahlawanan, penebusan, pembebasan, dan emansipasi hanya memuncakkan kejenuhan dari suatu penantian berabad-abad, karena yang ideal adalah penyamaran dari yang terbenam dalam trace-tanda. Demikianlah Derrida, sebagaimana Nietszche, tidak sedang menanamkan keyakinan baru tentang ketiadaan (misalnya, nihilisme sebagai norma eksistensialisme baru), tetapi keluar dari kemurungan metafisika untuk menyampaikan paradoks yang melatarbelakangi semuanya itu. Mengambil model Kritik-Ideologi, Derrida memadatkan kenyataan tersebut dalam rangkaian kalimat berikut:

‘…The night begins to lighten a little at the moment when linearity—which is not loss or absence but the repression of pluri-dimentional symbolic thought—relaxes its oppresion because it begins to sterilize the technical and scientific economy that it has long favored. In fact, for a long time its possibility has been structurally bound up with that of economy, of technic, and of ideology. This solidarity appears in the process of thessaurization, capitalization, sedentarization, hierarchization, of the formation of ideology by the class that writes or rather commands the scribes’.[29]

Pada halaman berikutnya, Derrida menegaskan kembali:

‘…For over a century, this uneasiness has been evident in philosophy, in science, in literature. All revolutions in these fields can be interpreted as shocks that are gradually destroying the linear model..(..)’.

Sebagaimana keseluruhan isi buku Of Grammatology, dua kutipan di atas memperlihatkan bahwa pembacaan gramatologis sangat dipengaruhi pembacaan genealogis Nietszche terhadap moralitas, pengetahuan, dan kesadaran Barat. Nihilisme yang keliru ditafsir dari kemelut filosofis dan teoretis tidaklah tepat dihubungkan dengan penolakan terhadap supremasi kesadaran atau proyek anti-nalar. Pengertian nilai menjadi problematis karena terlampau sarat dengan suatu sikap moral yang tidak menyenangkan. Sementara apa yang dilakukan kedua model pembacaan tersebut sebenarnya sangat sistematis dari sudut pandang teori interpretasi dan logis dari sudut pandang filsafat analitis. Yang menimbulkan persoalan bagi kalangan modernis adalah keterlibatan keduanya yang tidak lagi bersifat mendukung penulisan semiologis, melainkan memperkenalkan pembacaan dan penulisan gramatologis yang berorientasi pada revaluasi total terhadap kesadaran renaisans, epistemologi pengetahuan, dan metodologi ilmu sosial-humaniora. Seluruh entitas konseptual dengan jaminan ontologis, empiris dan transenden dipertanyakan kembali melalui model kritik nilai dan kritik tanda.

Kritik nilai mengacu pada tidak adanya lagi kenyataan empiris yang bebas penilaian kesadaran metafisis. Cara kita mengakses kenyataan sosial dan kenyataan mental (sebagai obyek riset dan analisis) tidak terpisah dari cara kerja sistem oposisi konseptual dalam tatanan simbolik kesadaran itu sendiri. Pemahaman akan sesuatu yang ‘eksterior’ persis terbentuk di dalam kesadaran semiologis, yang tanpa itu tak ada lagi konsep, proposisi, dan teori. Barangkali dengan ini pernyataan FB Hardiman, yang dikutip sebelumnya, perlu dikoreksi karena justru empirisme yang diklaimnya sebagai pemisah filsafat dan ilmu sosial-humaniora, terbentuk di dalam sistem predikat dari cara kerja fenomenologi metafisis.[30] Mengikuti Derrida, apa yang kita sebut realisme, sensualisme dan semua turunan kategori oposisi lainnya, adalah modifikasi logosentrisme yang selalu mungkin terbentuk di dalam sistem representasi kenyataan.

Demikian pula kritik tanda memuat arti yang sama dengan kritik nilai. Lewat hubungan penandaan, fakta dan fiksi pada puncak oposisi mereka yang ekstrim membelah domain pengetahuan manusia ke dalam pertikaian tiada akhir untuk memperebutkan akses yang dianggap paling benar dan layak untuk mencapai kebenaran, obyektivitas, dan kebahagiaan—semua makna yang menyamarkan logosentrisme. Dalam domain simbolik yang terpusat itu tidak terselenggara suatu komunikasi di antara jenis-jenis pengetahuan manusia. Penulisan semiologis berubah menjadi cara produksi ideologi, dalam mana Logos harus menang atas Mythos, mengucilkannya dalam ruang sejarah universal dan mencegah kemunculannnya dalam waktu sejarah berdimensi teleologis. Dengan kata lain, kritik tanda dan kritik nilai merupakan dekonstruksi gramatologis terhadap suatu orde simbolik yang mengklaim previlese transendetal, bangunan konseptual yang berwajah humanis, materialisme historis metafisis, empirisisme metafisis, kritik-ideologi dengan motif metafisika dan seluruh keturunannnya yang tidak sulit kita temukan dalam diskursus ilmu sosial-humaniora.[31]

Sampai di sini, cukup kiranya pemahaman dasar tentang dekonstruksi bisa dipetik untuk diselidiki lebih lanjut. Pembacaan yang sifatnya tematis terhadap teks-teks Derrida dengan sengaja dilakukan dengan maksud memperjelas isu sentral antropologi teorretis, baik yang telah diuraikan secara umum pada Bab I maupun yang akan dibahas pada Bab III. Di lain pihak, sebagaimana ditegaskan pada bagian awal bab ini, intepretasi terhadap teks literer tertentu perlu selalu dijaga suatu pembacaan gramatologis agar tidak mudah terjebak ke dalam kebiasaan penulisan semiologis. Gramatologi membongkar logos, tetapi bersamaan dengan itu menawarka suatu penulisan dengan etos, suatu sikap under erasure, semacam pemeriksaan kritis terhadap konsep yang sedang dipersoalkan. Karena di dalam kenyataan sehari-hari sikap gramatologis sudah sejak sekolah dasar diajarkan: akrabi terlebih dahulu lawan-bicara anda sebelum menarik kesimpulan yang lebih banyak keliru daripada benar tentangnya. Mengatakan dengan kalimat lain, barangkali ini juga penting agar teori komunikasi bebas-distorsi menjadi lebih bersifat praktis dan inklusif terhadap model interpretasi lain.

Referensi

Jacques Derrida, Of Grammatology (Baltimore: the John Hopkins University Press, 1976)

Jacques Derrida, Positions (Chicago: the University of Chicago Press, 1978)

Jacques Derrida, Speech and Phenomena (Evanston: Northwestern University Press, 1973)

Jacques Derrida, Writing and Difference (Chicago: The University of Chicago Press, 1976)

Jacques Derrida, Dissemination (London: the Athlone Press, 1981)

Jacques Derrida, Margins of Philosophy (Chicago: the University of Chicago Press, 1982)

Edmund Husserl, Logical Investigation (Indiana University Press, 2001)

Ferdinand de Saussure, Course in General Linguistics (Illinois: Open Court Publishing Company, 1989)

Paul Ricoeur, Interpretation Theory (Texas: the Texas Christian University Press, 1976)

Paul Ricoeur, Hermeneutics and the Human Sciences (Cambridge: Cambridge University Press, 1981)

Jurgen Habermas, The Philosophical Discourse of Modernity (Cambridge: The MIT Press, 1990)

Jurgen Habermas, ‘Modernity: an Unfinished Project’, dalam M Passerin D’Entreves dan Seyla Benhabib (ed), Habermas and the Unfinished Project of Modernity (Cambridge: Polity Press, 1996)

Nietzsche, The Birth of Tragedy and Genealogy of Morals (New York: Anchor Books, 1956).

Richard Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature (New Jersey: Princenton University Press, 1980)

Pierre Bourdieu, Pascalian Meditation (Cambridge: Politiy Press, 2000)

Raymond Geuss, The Idea of a Critical Theory (Cambridge: Cambridge University Press, 1981)

Knorr-Cetina, Advances in Social Theory and Methodology: Toward an Integration of Micro and Macro Sociologies (London: Routledge, 1981

Frans Budi Hardiman, Menuju Masyarakat Komunikatif (Yokyakarta: Penerbit Kanisius, 1995)

Frans Budi Hardiman, Melampaui Positivisme dan Modernitas (Yokyakarta: Penerbit Kanisius, 2003)

[1] Lihat Derrida, Uraian terperinci dalam ‘Of Grammatology as a Positive Science’ dalam Of Grammatology (Baltimore: the John Hopkins University Press, 1976), hal 74-93

[2] Bandingkan Paul Ricoeur, Interpretation Theory, Bab 2 ‘Speaking and Writing’ (Texas: the Texas Christian University Press, 1976), hal 25-43

[3] Model semacam ini dapat disimak dalam upaya integrasi antara teori sosial mikro dan makro yang tidak sedikitpun menyentuh persoalan representasi di dalam rekonstruksi teori dan metodologi. Sebagai contoh usaha konstruksi teoritis, lihat buku kompilasi teori-teori sosial yang disunting oleh Knorr-Cetina, Advances in Social Theory and Methodology: Toward an Integration of Micro and Macro Sociologies (London: Routledge, 1981). Dalam buku ini, sebagaimana ditunjukkan kata pengantarnya, lebih melayani apa yang disebut pragmatisme konseptual, yakni sikap teoritis yang menyederhanakan problematika representasi ke dalam derajat kesahihan metodologi penelitian sosial. Lihat bagian pendahuluan, ‘The Micro-sociological Challenge of Macro-Sociology: toward a Reconstruction of Social Science Theory and Methodology’, hal 1-47

[4] Lihat Pierre Bourdieu, Pascalian Meditation (Cambridge: Politiy Press, 2000), hal. 51

[5] Diseminasi adalah konsep penting Derrida yang menjelaskan kenyataan bahwa penulisan merupakan kerja penyebaran ide-ide/nilai-nilai metafisika dalam artian khusus. Penulisan tidak sekedar menyimpan dan menyampaikan dalam pengertian representasi, melainkan sebagai suatu afirmasi atau sebagai momen semantik bagi produktivitas nilai-nilai tersebut di dalam permainan substitusi antara penanda literal yang tidak habis-habisnya. Dengan perkataan lain, penulisan adalah peristiwa diseminasi makna transendental dengan ketergantungan mutlak kepada permainan saling mengacu di antara penanda, dan bukan seperti anggapan konvensional bahwa permainan penanda-penanda tunduk kepada otoritas makna yang diacu. Lihat uraian detilnya dalam Positions (Chicago: the University of Chicago Press, 1978), hal. 86-87.

[6] Untuk deliberasi dan validasi atas pernyataan tersebut, penjelasan Raymond Geuss tentang struktur kognitif, konfirmasi dan epistemologi Teori Kritis akan sangat membantu. Lihat Bab 3, ‘Critical Theory’, dalam The Idea of a Critical Theory (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), hal 55-95.

[7] Karyanya ini dapat dikatakan sebagai karya yang lengkap dan terperinci mengenai pemikiran filosofis dan teoritis dari Teori Kritis Jurgen Habermas. Lihat F Budi Hardiman, Menuju Masyarakat Komunikatif (Yokyakarta: Penerbit Kanisius, 1995)

[8] Lihat FB Hardiman, Melampaui Positivisme dan Modernitas (Yokyakarta: Penerbit Kanisius, 2003), hal 165. Untuk keperluan pemahaman terhadap efek Habermasian dalam interpretasinya terhadap pemikiran postrukturalisme, lihat khusus uraian bagian ketiga Postmodernisme sebagai Kritik, hal. 149-200.

[9] Derrida, op.cit., hal. 90

[10] Untuk penjelasan lengkapnya, lihat bagian satu ‘Writing before the Letter’, dalam Of Grammatology, hal 1-93.

[11] Lihat Ferdinand de Saussure, khusus Chapter 5 ‘Representation of a Language by Writing’, dalam Course in General Linguistics (Illinois: Open Court Publishing Company, 1989), hal 24-29.

[12] Ciri khas utama dari kesadaran semiologis adalah refleksivitas sejarah linear makna melalui tanda-tanda atau simbol-simbol kebudayaan lain. Jika simbol-simbol budaya lain tersebut tidak terumuskan dalam representasi tulisan literal maka kebudayaan tersebut dianggap kosmik alias belum-tidak bersejarah, dianggap tidak rasional karena belum ada pemisahan antara pikiran dan perasaan, tubuh dan jiwa, alam dan budaya,dan seterusnya. Lihat Derrida, op.cit., hal. 82.

[13] Lihat Derrida, Speech and Phenomena (Evanston: Northwestern University Press, 1973), hal. 122

[14] Derrida dengan tegas menolak kemiripan antara cara berpikir Husserl yang mengutamakan indikasi ketimbang ekspresi dan pemikiran Saussure yang memprioritaskan bahasa percakapan dibanding bahasa tulisan. Menurut Derrida, seorang subyek penutur adalah juga subyek yang tidak bebas dari representasi karena di dalam percakapan ia senantiasa mengutarakan maksudnya dengan artikulasi sistem kebahasaan, yakni sistem penandaan. Sang penutur tersebut tidak bisa menyingkirkan permaianan penandaan linguistik atau semiologis. Lebih lanjut, percakapan langsung tetap bergantung kepada artikulasi representatif dari makna atau maksud sang penutur. Apa yang hendak dikatakan Derrida adalah bahwa tidak ada kesadaran intuitif. Kesadaran adalah kesadaran akan makna. Sepanjang kesadaran diberi previlese sebagai sesuatu yang otonom alias terbebas dari tekstualitas atau penandaan arti, maka selama itu pula kesadaran semiologi itu bertolak dari asumsi-asumsi Metafisika Kehadiran. Dalam rangkaian kalimantnya sendiri Derrida mengajukan argumentasi berikut: ‘…to be sure, the subject becomes the speaking subject only by dealing with the system of linguistic difference; or again, he bocemes a signifying subject (generally by speech or other signs) only by entering into the system of differences. In this sense, the speaking or signifying subject would not be self-present, insofar as he speaks or signifies, except for the play of linguistic or semiological difference.’ Lihat Derrida, ibid., hal. 146

[15] Lihat Derrida, Of Grammatology, hal. 295-96.

[16] Dengan gramatologi sebagai strategi penulisan yang radikal dalam arti kritik metafisika dan pelacakan terhadap efek dan produksi nilai metafisika di dalam cara kerja representasi keilmuan, maka dapatlah ditelusuri perkembangan dan hegemoni Metafisika Kehadiran terhadap konsep bahasa dan tentu saja konsep realitas. Lihat Derrida, ibid., khusus bagian 2 ‘Linguistics and Grammatology’, hal. 27-73

[17] Dengan diperkenalkannya representasi di dalam seni pertunjukan Yunani Kuno, maka terputuslah totalitas relasi antar pelaku-aktor dalam suatu pertunjukan sebagai kehidupan nyata. Di sana aktor-pelaku dipisahkan dari audiens-spektator-penonton dengan akibat pertunjukkan tidak lagi melayani pemenuhan totalitas atau kebersatuan kepentingan hidup, melainkan berubah menjadi ekonomi-makna, antara kepentingan pertunjukan sebagai instrumen bagi pencapaian makna yang tinggi, kebijaksanaan, untuk tatanan sosial, integrasi; singkatnya, pertunjukan sebagai pemenuhan kebutuhan representasi kebijaksanaan Apolonian dan bukannya suatu pagelaran kreativitas hidup yang jenaka dari semangat Dionysian. Inilah pergeseran fundamental yang belakanang bertanggung jawab terhadap akhir sejarah makna linear, konsep kontrak sosial yang tiranis, dan fundasionalisme di dalam filsafat dan ilmu pada khususnya. Mengutip kata-kata Nietszche sendiri: ‘…it is to eliminate from tragedy the primitive and the pervasive Dionysiac elements, and to rebuild the drama on a foundation of non-Dionysiac art, custom and philosophy’, (hal. 76). Dengan lahirnya fundasionalisme Apolonian, maka kultur sokratisme-filosofis meloloskan metafisika kehadiran ke dalam seni, ke dalam sifat asasi dari kehidupan itu sendiri. Kesenian direduksi sebagai perkakas bagi pengetahuan dan kebijaksanaan dengan dominasi filsafat dan ilmu melalui teori dan teknologi. Melanjutkan kritik Nietszche, ‘..it opposes Dionysiac wisdom and art; tries to disolve the power of myth; puts it in place of a metaphysical comfort a terrestrial consonance and a special deux ex machina—the god engine and crucibles: forces of nature in the service of a higher form of egotism. It is believed that the world can be corrected through knowledge and the life should be guided by science’ (hal. 108). Lihat Nietzsche, The Birth of Tragedy and Genealogy of Morals (New York: Anchor Books, 1956).

[18] Lihat Paul Ricoeur, Hermeneutics and the Human Sciences (Cambridge: Cambridge University Press, 1981) hal. 59-62.

[19] Lihat Derrida, op.cit., hal. 27-30.

[20] Resctricted Economy adalah mekanisme atau sistem penciptaan makna dalam cara pikir dialektika Hegel. Sistem ini bergantung pada sublasi atau proses sintesis jejak-jejak dengan maksud diperoleh suatu makna atau pengertian baru yang lebih obyektif. Menurut Derrida, konsep penandaan dengan prosedur dialektis ini harus dilawan dengan suatu General Economy, yakni produktivitas atau penciptaan makna yang tidak habis-habisnya melalui dialektika tanpa kontrol suatu teleologi dominan. Hanya dengan itu dialektika Hegelian dapat diselamatkan, baik dari hipostasi materialisme-historis maupun dari idealisme-historis yang sama-sama mengambil inspirasi dari konsep-konsep Metafisika Kehadiran. Sejauh ini berlaku maka besar kemungkinan dialektika segera menjadi diskursus penandaan (significative discourse) yang tidak lagi menciptakan atau bergerak dari oposisi mentalitas tuan dan budak, atau dengan kata lain, dialektika tidak berlaku sebagai kendaraan kedaulatan sejarah tertentu, kesadaran dan rasionalitas tertentu. Dialektika menjelmakan suatu medan operasional bagi pertemuan dan permainan substitusi penanda-penanda, jejak-jejak perbedaan yang tak terdamaikan, atau tidak membutuhkan resolusi teleologis sama sekali. Lihat uraian lengkapnya, Chapter 9, ‘From Restricted to General Economy: A Hegelianism without Reserve’, dalam Writing and Difference (Chicago: The University of Chicago Press, 1976), hal. 251-77

[21] Dari penjelasan tersebut bisa diketahui bahwa pemahaman dan kritik FB Hardiman yang terburu-buru mengeksekusi pemrioritasan Derrida terhadap tulisan daripada percakapan lebih banyak bersumber dari distorsi awal yang diteruskannya dari Habermas. Pemikir yang disebut terakhir, sebagaimana sudah banyak dikritik, tidak utuh membaca karya-karya Derrida yang tersebar dalam empat karya fundamentalnya tersebut. Lihat uraian Habermas tentang gramatologi, ‘Beyond a Temporalized Philosophy of Origins: Jacquez Derrida’s Critique of Phonocentrism’, dalam The Philosophical Discourse of Modernity (Cambridge: The MIT Press, 1990), hal. 161-84.

[22] Lihat Derrida, Of Grammatology, hal. 159

[23] Lihat Derrida, ibid., hal. 44. Bdk Positions, hal. 67

[24] Lihat Derrida, Of Grammatology., hal 73

[25] Lihat Derrida, ibid., hal. 30

[26] Bandingkan kritik hermeneutik Richard Rorty terhadap skematisme konsep oposisional pengetahuan dan naturalisme penalaran ilmiah berbasis epistemologi, Bab 8 ‘Philosophy without Mirrors’, dalam Philosophy and the Mirror of Nature (New Jersey: Princenton University Press, 1980), hal. 378-89

[27] Lihat Derrida, op.cit., hal. 86

[28] Bagi gramatologi, penyebutan dan penjelasan mengenai pemikiran tokoh-tokoh tafsir radikal tersebut merupakan upaya membangun konsolidasi kritik yang komprehensif dan bercakupan luas terhadap dominasi Metafisika Kehadiran, baik fundasionalisme dalam filsafat maupun representasionalisme dalam teori-teori sosial-humaniora. Penjelasan terperinci tentang model konsolidasi kritik gramatologi dapat dilihat dalam bab 4 skripsi ini

[29] Lihat Derrida, ibid., hal 86

[30] Penafsiran semacam itu sangat kentara dalam pemikiran Habermas ketika ia membahas Nietzsche dalam Philosophical Discourse of Modernity. Bahkan dengan mengambil bentuk pernyataan sikap, Habermas menggiring interpretasinya ke dalam pembentukan jargon-jargon politis, yang menandai klaimnya yang represif terhadap model interpretasi laing menyangkut modernitas dan seluruh presuposisi, konsep, dan aksioma di dalamnya. Untuk keterangan lebih lanjut lihat esainya, berjudul ‘Modernity: an Unfinished Project’, dalam M Passerin D’Entreves dan Seyla Benhabib (ed), Habermas and the Unfinished Project of Modernity (Cambridge: Polity Press, 1996), hal 38-55

[31] Lihat Derrida, Positions, hal. 64-5