Kajian Sosiologi Politik menaruh perhatian besar pada analisis kekuasaan yang berlangsung dalam masyarakat politik. Karena itu menjadi sangat penting untuk mencermati teorisasi tentang kekuasaan dan konsekuensinya memahami apa itu masyarakat politik dan bagaimana masyarakat itu terbentuk dan berubah. Paradigma atau teori utama dalam sosiologi sudah tentu berbicara tentang kekuasaan dan dari sana sosiologi politik dikembangkan secara khusus untuk mempelajari cara kerja kekuasaan baik berupa dominasi atau hegemoni, maupun tidak kalah penting, resistensi terhadap keduanya. Dengan cara itu pula studi kekuasaan dalam Sosiologi Politik bergerak lebih jauh dari sekadar menjawab pertanyaan apa itu kekuasaan menuju pemeriksaan saksama terhadap bagaimana kekuasaan itu beroperasi sebagai relasi-sosial, eksperimentasi kekuatan-kepentingan dan (de)konstruksi makna-identitas. Karena kekuasaan tidak pernah stabil, selalu dinamis dan sarat konflik, maka dengan sendirinya masyarakat politik sebagai obyek kajian dan unit analisis juga diperdebatkan, tidak paripurna dan rentan terhadap krisis dan perubahan.

Tulisan ini membahas teorisasi kekuasaan dan implikasinya dalam memahami masyarakat politik khususnya dalam diskusi tentang negara, pemerintahan, masyarakat sipil, organisasi politik dan gerakan sosial berdimensi politik. Setiap paradigma atau teori utama dalam khasanah sosiologi melakukan teorisasi kekuasaan, baik secara langsung maupun tak langsung, yang kemudian dirumuskan dalam Sosiologi Politik sebagai epistemologi kekuasaan (Drake, 2010; Outwhite & Turner, 2018). Setidaknya terdapat dua epistemologi yang tidak sejalan, bahkan bertolak belakang. Pertama, epistemologi positivisme yang selalu mencari akar masalah, aktor utama yang berdaulat dan adanya kebenaran atau kebaikan yang menjadi tujuan. Kedua, epistemologi postpositivisme, yang memandang konstruksi sosial sebagai proyek politik yang tak pernah tuntas, tak harus selesai, dan relasi antarpihak bersifat ambigu ditandai konfrontasi dan negosiasi berkelanjutan.

Dalam Sosiologi Politik kontemporer, peta kajian tentang kekuasaan memberi informasi mengenai tradisi analisis politik yang disepakati sebagai rujukan utama atau kanon epistemologi. Teorisasi Durkheim, Weber dan Marx, misalnya, dimasukkan ke dalam rumpun epistemologi pertama, sementara Foucault, Derrida, Baudrillard dan bahkan Bourdieu digolongkan ke dalam rumpun kedua. Pembagian ini penting sebagai pengantar mengenali peta pemikiran sosiologi dan fundamen filosofis. Namun patut dicatat, pemetaan ini tentu tidak banyak membantu menjawab kebutuhan Sosiologi Politik untuk memperkaya dan mempertajam perkakas analisis terhadap cara kerja kekuasaan dalam masyarakat dan dunia yang makin kompleks dan terintegrasi. Sebagaimana akan diuraikan secara singkat, terdapat kebutuhan yang lebih penting dari sekadar pemetaan dan perdebatan teoritis, yaitu upaya terus menerus untuk mengambil manfaat konseptual dari seluruh tradisi berpikir sosiologi politik dalam melakukan kritik permanen terhadap cara kerja kekuasaan.

Karena itu pembahasan ini dimulai dengan pentingnya agenda melampaui peta perkubuan antara positivisme dan postpositivisme. Lalu bagian berikutnya Perdebatan Kontemporer mengajak pembaca untuk memahami cara pandang beragam tentang kekuasaan dan terpenting implikasi praktis dari masing-masing perspektif terutama ketika dihubungkan dengan agenda berpolitik melalui produksi dan diseminasi pengetahuan. Dalam konteks tersebut problematika modernitas dan perdebatan globalisasi menjadi keharusan untuk didiskusikan mengingat keduanya telah dijadikan dua topik kunci dalam khasanah kajian sosiologi umumnya dan secara khusus dalam kajian sosiologi politik. Pada bagian terakhir dibahas mengenai Dimensi Kekuasaan dalam Sosiologi Politik. Di dalamnya diuraikan aspek-aspek penting yang menjadi karakteristik kekuasaan. Secara keseluruhan pembahasan dalam bab ini dilakukan dengan mengemukakan perdebatan perspektif sebagai metode pemaparan kajian sekaligus menunjukkan interkoneksi antar perspektif dalam rumpun Sosiologi Politik.

Melampaui Positivisme dan Postposivisme

Melampaui dikotomi positivisme dan postpositivisme, sosiologi politik terpanggil untuk merespon dua tantangan terkini. Pertama, tantangan dekolonisasi epistemologi, dalam arti diperlukan kritik permanen terhadap bias ideologis, bias kelas, bias rasial dan bias gender. Hal ini mengingat teorisasi kekuasaan tidak terlepas dari genealogi teori itu sendiri yang tersituasikan dalam konteks, wacana dan lokasi di mana teori tersebut digagas dan disebarluaskan untuk membahas isu-isu strategis atau yang dianggap penting dan mendesak. Pentingnya kritik ideologi pertama-tama berlaku sebagai kritik teori kendati upaya ini tidak berarti teori sosial bisa terbebas dari kepentingan. Karena itu Kritik ideologi yang dikemukan Marx-Bourdieu, Marcuse-Habermas dan Foucault-Derrida tetap memiliki relevansi, tidak semata agar teorisasi kekuasaan semakin cermat dan tajam dalam analisis tetapi terpenting menjadi selalu terbuka terhadap evaluasi etis berkenaan dengan klaim kesahihan teknis-ilmiah dan kebergunaan praktis-sosial yang seringkali tanpa disadari dipergunakan dan diabsahkan oleh kekuatan-kekuatan dominan, baik di tingkat lokal, nasional maupun global.

Tantangan kedua, berupa panggilan etis dari setiap teorisasi kekuasaan. Keberpihakan menggantikan netralitas, kedekatan atau kesatupaduan dengan persoalan yang diteliti menjadi panduan etis sepanjang berteori adalah berpolitik melalui produksi dan kontestasi pengetahuan atas kenyataan sosial yang tak adil dan tak setara. Dalam Sosiologi Politik, studi poskolonial-dekolonial, dari tradisi postrukturalis, menunjukkan secara terbuka tindakan teoritis yang membongkar lapisan-lapisan dominasi dalam masyarakat pascakolonial, baik warisan struktur dominasi ekonomi-politik kolonial maupun transformasinya dalamnya struktur ekonomi-politik neokolonial dalam kendali wacana global neoliberalisme. Keniscayaan etis ini semakin menegaskan bahwa imajinasi sosiologis lebih dari sekadar keasyikan intelektual dan bergerak lebih dalam lagi menemukan dan membahas dominasi ekonomi-politik yang mereproduksi lingkaran setan kekerasan dan hegemoni neoliberalisme yang menormalisasi kesadaran palsu dan melihara ketertundukan melalui produksi isu global, saintifikasi ancaman dan sekuritisasi kebebasan.

Implikasi etis di atas sangat besar pengaruhnya terhadap teorisasi kekuasaan. yaitu bahwa sosiologi politik bersumber dari teori-teori utama sosiologi dengan matriks kunci seperti tradisionalitas-modernitas dan kapitalisme-pascakapitalisme. Dalam dua matriks tersebut, karakter politis dari teorisasi kekuasaan diletakkan dalam proyek pencerahan yang tidak pernah tuntas (unfinished project of modernity) yang dibayangkan Jurgen Habermas (1985), atau dipulihkan kembali dengan dekonstruksi modernitas melalui kritik logosentrisme (critique of logocentrism) yang digencarkan Derrida (1976), sampai pada konstruksi ragam-modernitas yang dikemukan penstudi dekolonial seperti Walter Mignolo dan Arturo Escobar (2010). Studi tentang kekuasaan dalam sosiologi selalu diartikan sebagai kritik permanen terhadap modernitas dan kapitalisme, sekaligus mencermati kontestasi kepentingan dan ideologi yang mencerminkan resistensi dan negosiasi dalam relasi-kekuasaan. karena itu pula klaim kedaulatan (sovereignty) sebagaimana disematkan pada negara atau komunitas politik tertentu atau otonomi (autonomy) individu dari epistemologi positivisme tidak seluruhnya ditolak mengingat klaim esensialis ini bisa digunakan dalam epistemologi postpositivisme sebagai strategi perlawanan subyek tertindas sembari tetap memastikan adanya ambiguitas atau kedaruratan-ketakterpenuhan (contingency) dari subyek berkuasa dan yang dikuasai (lihat Gayatri Spivak, 1999).

Perdebatan Kontemporer: Modernitas dan Ideologi

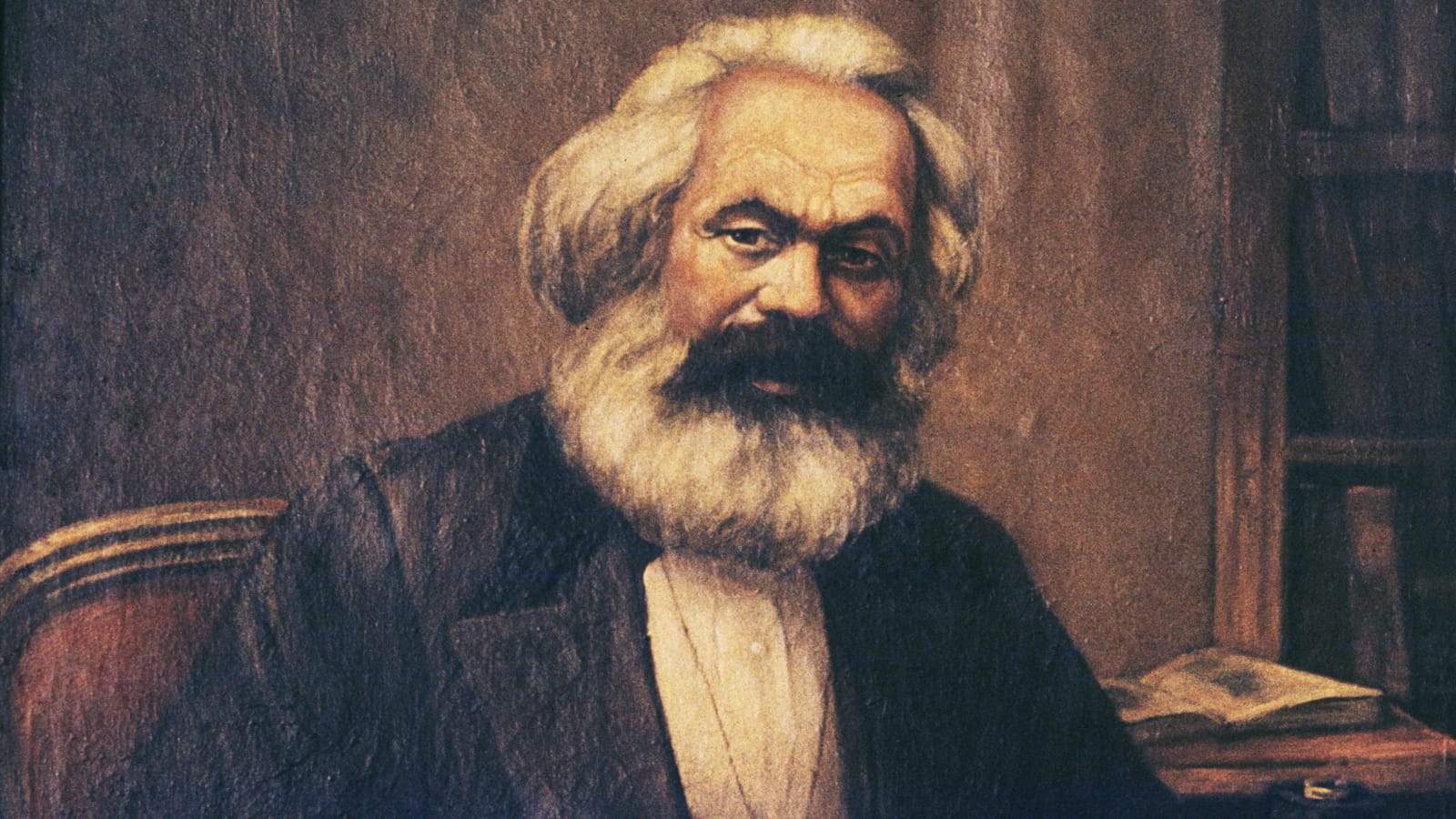

Kekuasaan (Power) berlaku sebagai tema terpenting dalam Sosiologi Politik, sekaligus intisari dari percakapan dan kajian tentang politik. Tesis utamanya adalah bahwa di dalam setiap relasi sosial berlangsung kerja kekuasaan dalam arti tindakan atau peristiwa selalu bercerita tentang relasi kuasa. Dalam Sosiologi Politik, analisis tentang apa itu kekuasaan dan bagaimana kekuasaan itu bekerja dikembalikan kepada teorema dan hipotesis dari masing-masing paradigma utama. Bagi Max Weber (1978), misalnya, kekuasaan sebagai fenomena sosial selalu dikaitkan dengan otoritas dan legitimasi di mana keduanya beroperasi dalam jenis masyarakat tertentu, atau sebaliknya, keberlangsungan struktur dan sistem sosial-ekonomi suatu masyarakat sangat ditentukan oleh cara kerja kekuasaan tertentu—norma, institusi, strategi, taktik dan mekanisme. Di lain pihak, Sosiologi Politik Karl Marx (1973, 2008), atau pendekatan ekonomi-politik strukturalis, memandang kekuasaan sebagai cara kerja kapitalisme di mana relasi-produksi ekonomi yang dikendalikan kelas pemilik modal selalu berarti relasi-produksi sosial, budaya dan politik.

Sejalan dengan perubahan dalam kapitalisme industrial membentuk masyarakat pasca-industri, paradigma Postrukturalis meragukan teorisasi kekuasaan dari dua tradisi sosiologi klasik Weber dan Marx. Bagi Foucault (2008, 1991), kekuasaan tidak sepenuhnya ditemukan dalam otoritas legal-legitimasi Weber atau ditentukan oleh monopoli atas sumber daya produksi Marx, tetapi beroperasi dalam wacana kuasa yang memproduksi ideologi, agensi, identitas dan institusi. Berbeda dari sosiologi Marx yang memperlihatkan sifat represif dan manipulatif dari cara kerja kuasa, sosiologi Michel Foucault menyingkap sifat produktif, saling membentuk atau saling menegaskan, dari cara kerja kekuasaan yang dapat dipelajari dalam setiap tindakan dan peristiwa sosial. Kendati demikian, ketiga tradisi penting dalam sosiologi politik ini saling melengkapi dengan memperlihatkan dimensi-dimensi penting kekuaaan sebagai fenomena sosiologis dan dalam perkembangan kajian, ketiga tradisi tersebut ditinjau kembali, tidak hanya ditegaskan perbedaan sudut pandang, tetapi terpenting dicarikan titik temu teoretis untuk semakin memperkaya dan mempertajam analisis tentang cara kerja kekuasaan.

Selanjutnya, masyarakat politik merupakan bagian integral dari kajian tentang kekuasaan. Dalam percakapan umum, masyarakat politik memiliki pengertian yang sangat luas, serba mencakup, mulai dari topik atau isu utama, tingkatan-arena pelibatan, jenis partisipan sampai pada institusi serta mekanisme, yang semuanya membentuk pengertian masyarakat politik. Dalam Sosiologi Politik, masyarakat politik (polity) dipahami sebagai suatu keagensian sosial dalam merumuskan kepentingan bersama, menjalankan keputusan bersama dan merebut atau mengendalikan pembuatan keputusan termasuk terpenting kontrol atas sumber daya ekonomi-politik. Berbeda dari ilmu politik (Political Science), Sosiologi Politik memberi perhatian khusus pada basis material, (re)produksi makna dan konsumsi identitas yang berlangsung dalam konstruksi sosial terhadap masyarakat sebagai masyarakat politik (Giddens, 1995). Dengan mendasarkan analisis sosial pada pentingnya keagensian—kapasitas dan kapabilitas—kajian ini membahas masyarakat yang tersituasikan dalam struktur dan sistem ekonomi-politik tertentu. Dalam arti, melalui terma masyarakat politik diperoleh gambaran hubungan aktor dan struktur-sistem, termasuk terpenting hubungan saling mempengaruhi di antara keduanya. Keagensian, dalam sosiologi politik, menjadi konsep kunci, ditemukan dalam seluruh tradisi sosiologi, dari tradisi klasik sampai sosiologi postrukturalis.

Teori-teori utama dalam sosiologi menyediakan penjelasan tersendiri untuk memahami kekuasaan dan masyarakat politik. Melalui konsep keagensian, Anthony Giddens (1984), misalnya, merumuskan Teori Strukturasi yang dikembangkan dari sejumlah teorisasi klasik seperti Emile Durkheim, Weber dan Marx. Bagi Giddens, kekuasaan tidak saja membentuk masyarakat-kelas yang diatur dalam relasi produksi ekonomi dan pembenaran ideologis tetapi terpenting menghasilkan masyarakat modern yang bersifat refleksif. Masyarakat modern, atau masyarakat pasca-tradisi, ditandai oleh tarik-menarik antara rasionalitas instrumental dan rasionalitas bertujuan, tekanan struktural dan terpenting tersituasikan dalam ruang- geografi dan waktu-histori dunia pelibatan khususnya negara modern. Kekuasaan yang bersifat refleksif kemudian menjadi titik berangkat bagi teorisasi masyarakat risiko (Risk Society) yang dikembangkan Ulrich Beck. Tujuan dari teorisasi tersebut adalah untuk memahami masyarakat kontemporer dalam kontek globalisasi serba cepat dan serba mencakup sekaligus masyarakat politik baru, dengan artikulasi gerakan dari bawah sebagai konsekuensi globalisasi kerentanan, yang melampaui dikotomi kelas atau politik kiri dan kanan (Beck, 1997, 2006). Konsepsi tentang modernitas refleksif dan masyarakat risiko saling terkait dan saling menjelaskan, sebagai suatu upaya sistematis memahami masyarakat pasca-industri yang karakteristiknya semakin ditentukan oleh interkoneksi sekaligus globalisasi risiko. Dalam konsepsi ini masyarakat semakin terpapar konsekuensi tak terduga dengan jenis ancaman baru yang tidak sepenuhnya berada dalam ruang produksi dan kontrol negara-bangsa.

Pierre Bourdieu, Sosiolog Perancis terkemuka, karya-karyanya menjadi penuntun peralihan dari positivisme menuju postpositivisme dalam sejumlah maha karyanya seperti Outline of A Theory of Practice, Language and Symbolic Power, Distiction dan Homo Academicus (sumber foto: Revista CULT)

Dalam cara serupa, Pierre Bourdie, dari tradisi fenomenologi pasca-strukturalisme, berusaha mendamaikan subyektivisme dari tradisi fenomenologi dan strukturalisme dalam tradisi ekonomi-politik. Dalam karya-karya utamanya, Bourdie (1997, 1991) memahami masyarakat politik sebagai agregasi dari tindakan kolektif yang bersifat rutin, di dalam arena pelibatan tertentu, terwariskan dari masa lalu yang terus dipelihara dan digarap dalam kekinian. Masyarakat politik tidak tunggal tetapi beragam sesuai dengan keagensian manusia dan kelompok di dalamnya, yang ditunjukkan oleh bekerjanya modal ekonomi, budaya dan politik, menghasilkan kekuasaan simbolik (symbolic power). Masyarakat politik bagi Bourdieu adalah masyarakat kelas Marx yang semakin terkulturasi, tidak lagi mengeras ke dalam politik kelas tetapi melumer ke dalam permainan tanda budaya. Dalam perlakuan teoretis ini, masyarakat budaya adalah masyarakat politik sepanjang sifat politis dari artikulasi kebudayaan menegaskan antagonisme sosial, bersifat membedakan dan terbedakan, menggarap dan merawat keterbedaan kelas (distinction) melalui (re)produksi sikap dan tindakan sosial yang bersifat selektif dan asosiatif. Selektif dalam arti sikap dan tindakan tersebut dilakukan secara sadar, dirutinkan sebagai sesuatu yang harus dilakukan, untuk menegaskan kedirian yang berhakikat-bermakna sementara asosiatif mengandung pengertian sikap dan tindakan tersebut segera menempatkan seseorang atau sekelompok orang ke dalam kelas tertentu yang terbedakan dari kelompok lain dari kelas sosial-ekonomi lainnya.

Wacana sebagai Praksis Ideologi

Berbeda dari teorisasi Giddens dan Beck yang bergerak dari dikotomi masyarakat tradisional dan masyarakat modern, tradisi sosiologi politik postrukturalis memandang arti penting wacana (Discourse) sebagai matriks utama dalam membahas keagensian dan masyarakat politik. Bagi Foucault (2008), setiap subyek—individu, kelompok, organisasi, negara—berada dalam hegemoni wacana tertentu, khususnya neoliberalisme. Keagensian tidak bisa berdiri sendiri tetapi terberikan melalui keterlibatan aktif dalam wacana. Sama halnya dengan aksentuasi Derrida (1976) tidak ada makna di luar relasi-penandaan dalam teks, identitas subyek dan tindakannya terkondisikan dalam struktur-sistem wacana, yang di dalamnya kebebasan selalu berarti berada di perbatasan, proyeksi diri-kelompok, organisasi-gerakan atau bahkan proyeksi negara tidak bisa sepenuhnya dilakukan di luar wacana. Sepenuhnya berbeda dengan tradisi fungsionalisme struktural Parson (1991, 1978) yang menekankan adaptasi dan integrasi subyek ke dalam sistem-nilai sebagai ideal-type, tradisi postrukturalis mempelajari keagensian yang tampak aktif tetapi sesungguhnya sedang ditundukkan melalui teknologi wacana seperti tipologisasi organisasi-gerakan, klasifikasi, spasialisasi tindakan, spesialisasi keahlian dan diferensiasi masalah-isu. Singkatnya, dalam kuasa wacana, subyek ter-governmentalisasi sedemikian rupa sampai ke tingkat ketidaksadaran yang menerbitkan ilusi tentang otonomi subyek, kedaulatan negara dan hilangnya nalar kritis serta agenda emansipasi diri, komunitas dan negara dalam tata-dunia yang timpang.

Anthony Giddens, penasiha Tony Blair, memdorong transformasi kebijakan Partai Buruh berkompromi dengan neoliberisme Thatcher dan Ronald Reagan, melalui salah satu buku utamanya The Third Way (Sumber Foto: Time Higher Education)

Terhadap pertanyaan bagaimana dan dalam kondisi apa saja subyek dapat melakukan konfrontasi dan negosiasi, Sosiologi Politik Giddens-Beck dan Foucault-Derrida memberikan penjelasan dan jalan keluar berbeda. Sebelumnya patut dicatat bahwa dua tradisi sosiologi kontemporer ini mengambil pendasaran teoritis dari tradisi ekonomi-politik Marx dan fenomenologi-hermeneutika. Yang membedakan keduanya adalah pengembangan teori tentang kekuasaan dalam masyarakat kontemporer. Giddens-Beck bertolak dari diskusi berkelanjutan mengenai modernitas sebagai proyek politik yang harus terus digarap, kontradiksinya tidak diperiksa dalam masyarakat-kapitalisme industrial tetapi perhatian teoritis diarahkan pada kontradiksi masyarakat-pasca kapitalisme industrial di mana relasi-kelas menjadi cair dan politik kiri-kanan dianggap tidak lagi memadai. Agenda politik Jalan Ketiga, Third Way (1988), yang dirumuskan Giddens harus diletakkan dalam upaya teoritisnya menempatkan peranan negara dalam transisi masyarakat modern, masyarakat refleksif menuju masyarakat pasca-modern.

Berbeda dari Giddens-Beck yang tersituasikan dalam ‘globalisasi 1.0’ dari dinamika ekonomi-politik Inggris-Amerika Serikat (Thatcherism-Reaganomics) sejak awal tahun 1980an, Foucault-Derrida, sebagai fundamen postrukturalisme bersama Jean Baudrillard dan juga Jacques Lacan dari disiplin psikoanalisis, menempatkan ekonomi-politik kapitalisme dalam lensa transformasi wacana di dalam mana ideologi kolonialisme Eropa terus bermutasi menjadi wacana kekuasaan global-pascakolonial. Dibesarkan dalam gejolak Perang Dingin, dekoloniasi ‘dunia ketiga’ dan ‘bangkrutnya politik kelas ’ di Eropa sejak 1960-an, tradisi postrukturalis mencermati transformasi kapitalisme melalui perilaku superpower (geopolititcs), produksi pengetahuan tentang kehidupan-kematian (biopolitics) dan monopoli instrumen ekonomi (financial capitalism) dan arsitektur keamanan global (international security architecture).

Poin terpenting adalah bahwa produksi wacana hegemonik, dalam hal ini neoliberalisme, untuk keberlanjutan kapitalisme, tidak terpisahkan dari transformasi global dari kolonialisme menuju pemantapan neokolonialisme. Berbeda dari aplikasi teoritis Giddens-Beck yang lebih dianggap relevan untuk transformasi masyarakat modern Eropa dan Amerika Serikat, aplikasi analisis wacana dipergunakan tanpa mengenal batas teritorial negara atau kawasan, misalnya Global South dan Global North. Dengan menggunakan wacana sebagai praksis ideologi sosiologi politik tidak mengistimewakan Eropa/Amerika Serikat atau collective west sebagai pusat pemeriksaan termasuk tidak memperlakukan kawasan ini sebagai epistentrum pengetahuan. Justru sebaliknya yang hendak disasar, bahwasanya neoliberalisasi telah beroperasi dan dialami oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai masyarakat-negara. Pada titik ini menjadi jelas bahwa tradisi postrukturalis selalu identik dengan tradisi postmarxis yang menjadikan kapitalisme sebagai sistem-dunia, world system, dengan konsekuensi penelitian yaitu kedua tradisi ini menolak nasionalisme metodologis yang cenderung mencari keunikan pengalaman negara atau masyarakat tertentu.

Globalisasi: Matriks Perdebatan Terkini

Dalam sosiologi Politik kontemporer, dua tradisi di atas menghadirkan dua orientasi berbeda dalam studi mengenai globalisasi. Studi masyarakat risiko mengandaikan bahwa globalisasi adalah totalisasi sistem kapitalisme yang tak terbantahkan dan kontradiksinya hanya bisa diatasi melalui politik-arus bawah, mikropolitik, yang dilakukan oleh subyek-subyek terdampak sesuai dengan isu-isu yang langsung dialami dan dihadapi sebagai masalah pribadi dan komunitas. Alih-alih melakukan perlawanan terhadap struktur-sistem kapitalisme yang mengendalikan globalisasi, masyarakat risiko mengarahkan perhatian sosiologi politik pada dampak negatif globalisasi ekonomi yang berserakan dan mendorong perlawanan akar rumput atau negosiasi komunitas terdampak dalam lokalitas mereka sendiri.

Dengan cara ini masyarakat politik tidak lagi terbentuk dalam konflik kelas tetapi terkondisikan dalam tata-kelola risiko yakni individu atau komunitas terdampak berhadapan dengan teknokrasi atau sistem keahlian-kepakaran yang menggerakkan globalisasi. Dampak buruk globalisasi membuka ruang politis baru bagi individu membentuk komunitas politik berbasis isu dan dari sana terbentuk gerakan sosial dengan panduan kosmopolitanisme yang mengikat berbagai gerakan sosial lintas-batas negara. Bagi Giddens-Beck (1991, 2006), Kosmopolitanisme, sebagai norma baru tentang kesetaraan dan keadilan masyarakat pasca-industri, dianggap jauh lebih meyakinkan karena sebaran risiko berdimensi global, melampaui batas kedaulatan negara, yang akhirnya memerlukan gerakan sosial transnasional.

Sangat berbeda dari arah kajian dan implikasi politik dari tradisi Giddens-Beck, tradisi kajian politik postrukturalis, khususnya penstudi postkolonial-dekolonial, mendorong sosiologi politik memusatkan perhatian pada dua kecenderungan utama dari globalisasi. Pertama, kecenderungan totalisasi dari sistem ekonomi kapitalisme industrial dan kapitalisme finansial di berbagai kawasan dunia. Kolonialisme tidak berakhir dengan kemerdekaan negara-bangsa pada periode 1940an dan 1950an, karena neokolonialisme ekonomi pasca Bretton woods 1945 terus berlangsung, mengalami transformasi sejak tahun 1973 menjadi ekonomi petro-dolar dan krisis finansial 2008 menandai akselerasi kapitalisme finansial global secara sistematis.

Sembari tetap bertolak dari analisis ekonomi-politik Marx, para penstudi postrukturalis, kerap dilabelkan postmarxis, berargumen bahwa tranformasi kapitalisme global ini tidak mungkin berjalan tanpa panduan neoliberalisme sebagai wacana hegemonik. Neoliberalisme tidak menghilangkan konflik tetapi mengalihkannya melalui diferensiasi tata-kelola risiko berbasis isu, konfigurasi aliansi geopolitik untuk pengamanan monopoli ekonomi dan sumber daya, dan produksi ancaman-kerentanan melalui perang atas nama promosi demokrasi (democracy promotion), hak asasi manusia (human rights) dan promosi ekonomi hijau-perubahan iklim (green economy-climate change). Dengan kata lain, bagi penstudi postrukturalis, totalisasi kapitalisme global, melalui cerita besar globalisasi, bukanlah hal yang tak terelakkan sebagaimana dibayangkan penstudi masyarakat risiko, tetapi dibuat seakan-akan tak terbantahkan, sembari terus menciptakan krisis multi-dimensi, baik melalui aksi-aksi unilateralis Amerika Serikat bersama Uni Eropa dan NATO di Amerika Latin, Timur Tengah dan Afrika, maupun terpenting melalui produksi biopolitik tentang ancaman ideologis terhadap demokrasi liberal seperti terorisme (global war on terror, 2001-2020) dan ancaman eksistensial karbon terhadap daya tahan bumi (global war on carbon).

Kecenderungan totalisasi tersebut menegaskan bahwa alih-alih mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan global, neoliberalisme sesungguhnya adalah akar masalah utama yang beroperasi dengan teknologi kuasa yang spesifik, dikoseptualisasi Foucault sebagai govermentalitas neoliberal. Dengan teknologi kekuasaan ini kelas pekerja atau kekuatan produktif mengalami komplikasi, menghidupi kerentanan berlapis, dan mengubah mereka dari proletar menjadi kelas prekariat sebagaimana dibahas Guy Standing (2011). Hal serupa ditemukan dalam pemikiran proponen sosiologi politik marxist dan postmarxist lainnya seperti Michel Hudson (2003) dengan konsep kuncinya Rent Economy dan Neo-Feudalism serta David Harvey (2003) dengan konsep kuncinya Accumulation by Dispossesion. Diargumentasikan bahwa kelas dan konflik kelas tidak berakhir tetapi yang dihilangkan atau dilemahkan adalah artikulasi politik berbasis kelas.

Dalam hal ini tawaran jalan ketiga politik, Third Way, yang dikemukakan Giddens, dianggap bukanlah jalan keluar terbaik bahkan bermasalah, terutama karena secara langsung maupun tak langsung mendukung neoliberalisasi dunia-kehidupan sebagaimana digencarkan Margareth Thacther—‘there is no such thing as society’. Totalisasi tentu membuat individu semakin terpapar atau menjadi target tata-kelola kekuasaan namun bagi tradisi postrukturalis, sebagaimana dibahas Antoni Negri dan Michael Hard dalam Multitude (2004) hal tersebut tidak membuat sosiologi politik menutup mata terhadap cara kerja sistem kapitalisme yang sarat kontradiksi di dalam dirinya sendiri. Bagi kedua proponen postmarxist ini, risiko globalisasi yang semakin terpersonalisasi harus dijadikan titik berangkat untuk melakukan kritik terhadap monopoli ekonomi-politik global yang bekerja di tingkat nasional dan lokal, dan tidak boleh dijadikan alasan untuk berhenti pada pembahasan risiko semata sebagai isu sektoral dan isu lokal. Dalam hal ini, risiko berbasis isu harus dipolitisasi sebagai masalah ekonomi-politik kapitalisme global.

Kecendurangan kedua dari kapitalisme global adalah partikularisasi, yaitu manifestasi cara kerja kekuasaan dan produksi risiko yang ditimbulkan tidak selalu sama di antara kawasan, negara, masyarakat dan komunitas atau kelompok ekonomi-sosial. Bagi penstudi poskolonial-dekolonial, pengalaman ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat pasca-kolonial tidak persis serupa dengan pengalaman masyarakat kolonialis seperti Eropa dan Amerika Utara. Demikian halnya pengalaman di antara masyarakat pasca-kolonial juga berbeda satu dari yang lainnya, khususnya berkaitan dengan warisan struktur ekploitasi ekonomi dan eksklusi politik di dalam setiap negara-bangsa di kawasan Afrika, Asia dan Amerika Tengah-Selatan. Berbeda dari kajian masyarakat risiko yang dianggap berorientasi pengalaman masyarakat transatlantik (collective west), studi poskolonial memusatkan perhatian pada eksploitasi-ekslusi berlapis yang dialami kelas produktif dan segmen sosial tertentu dalam masyarakat pasca-kolonial.

Secara umum, kajian ini bisa diperiksa mulai dari kritik terhadap konstruksi Eropa kolonialis terhadap ‘Timur’ khususnya Muslim Timur Tengah sebagaimana dibahas Edward Said dalam Orientalism, kritik terhadap konstruksi politik pribumi-pendatang yang terus direproduksi dalam negara-bangsa poskolonial khususnya pengalaman Afrika poskolonial sebagaimana dirumuskan Mahmood Mamdani dan Gurminder Bhambra, sampai pada kritik radikal terhadap konstruksi feminis globalis atas perempuan Asia dan masyarakat subaltern yang dibahas Gayatri Spivak dan Vandana Shiva. Untuk pengalaman Amerika Latin pasca-kolonial, kajian sosiologi politik postrukturalis dikembangkan dalam terma studi dekolonial dengan fokus pemeriksaan diarahkan pada analisis kritis terhadap pembangunan ekonomi (developmentalism) sebagai kelanjutan dari proyek imperial global melalui IMF-World Bank sebagaimana digencarkan Arturo Escobar dan Gustavo Ribeiro yang juga merupakan kelanjutan terkini dari kritik Teori Ketergantungan selama periode Perang Dingin di kawasan ini.

Dalam tradisi postrukturalis, ekspoitasi dan ekslusi berlapis tidak lain dikondisikan oleh teknologi kuasa kapitalisme global—governmentalitas neoliberal. Kapitalisme jenis ini, khusus perwujudannya dalam kapitalisme finansial, mengelola dan mengontrol sikap, pikiran dan tindakan sekaligus. Teknologi kuasa ini beroperasi sangat sistematis yang menghasilkan variasi manifestasinya. Antara lain kekuasaan yang terkapitalisasi (capitalized power), kekuasaan yang terasialisasi (racialized power), kekuasaan yang tergenderisasi (gendered power), kekuasaan yang terseksualisasi (sexualized power), kekuasaan yang terspasialisasi (spacialized power) dan kekuasaan yang tervisualisasi (visualized power) sebagaimana dibahas Sallie Westwood dalam Power and the Social (2002). Konsekuensi politiknya sangat jelas yakni terjadi penundukan berlapis terutama yang dialami kaum perempuan kelas pekerja, masyarakat adat, kaum miskin kota dan buruh migran. Bersamaan dengan itu berlangsung depolitisasi yang diakibatkan oleh terbatasnya akses kepada perwakilan politik, kelangkaan asosiasi dan terpenting defisit kesadaran kelas lintas-generasi dan lintas-sektoral. Partikularisasi sebagai fenomena kapitalisme global ini menjadi perhatian utama sosiologi politik postrukturalis kendati di dalam rumpun kajian ini terdapat perdebatan lanjut khususnya dalam studi poskolonial-dekolonial. Intisari perdebatan terpusat pada diskusi mengenai bagaimana sebaiknya agenda politik pengetahuan postrukturalis dapat dirumuskan sebagai proyek counter-hegemoni dalam kondisi kelas produktif dan masyarakat yang terdepolitisasi-terlokalisasi.

Chantal Mouffe, mengoreksi dalil-dalil modernitas dan demokrasi yang dikembangkan Giddens dan Lash, melalui karya-karya utama seperti Democratic Paradox dan On the Political (Sumber foto: arte y pensamiento contemporaneo)

Wacana, Hegemoni dan Counter-Hegemoni

Relatif berbeda dari aktivasi politik yang dikembangkan dalam tradisi masyarakat risiko dalam panduan kosmopolitanisme, politisasi subyek terhadap krisis kapitalisme dalam pandangan postrukturalis adalah imperatif gerakan untuk mencegah monopoli total atas sumber daya dan menghentikan konflik serta perang yang berlarut-larut. Jika dalam tradisi sosiologi politik Giddens-Beck krisis yang terpersonalisasi dan kekerasan dianggap kegagalan tata-kelola ekonomi dan keamanan maka sebaliknya dalam tradisi sosiologi politik postrukturalis teknologi kuasa neoliberal adalah produsen utama pemiskinan dan ketidakamanan.

Implikasi politik menjadi sangat jelas bahwa gerakan perubahan tidak akan efektif selama masih terkunci dalam cara berpikir risiko sebagai konsekuensi yang tak dikehendaki (unintended consequence). Alih-alih mengubah cara kerja kekuasaan, paradigma risiko berpotensi menjadi bahasa kekuasaan neokolonial, divide and rule, dalam arti risiko ekonomi dan keamanan dikelola secara teknis dan parsial tanpa membuka ruang konsolidasi antargerakan berbasis isu dari tingkat nasional, kawasan sampai tingkat global. Kendati kedua tradisi ini tampak mendorong mikro-politik sebagai respon terhadap partikularisasi risiko, orientasi kritik sosial keduanya sangat berbeda karena adanya perbedaan mendasar dalam pemahaman tentang kapitalisme global dan cara kerja neoliberalisme. Dengan demikian pula dasar pembentukan subyek politik yang tak sama berujung pada perbedaan konstruksi gerakan resistensi. Perbedaan proyek politik subyek dari dua tradisi ini dapat terlihat dari banyak karya pemikiran kontemporer, berupa penerbitan berbagai buku dan jurnal dari masing-masing tradisi, yang memperkaya perdebatan dalam sosiologi politik.

Perdebatan dua tradisi penting ini terbaca dengan jelas dalam diskusi sosiologi politik mengenai demokrasi dua dekade terakhir. Tradisi kajian Masyarakat Risiko berusaha memulihkan demokrasi bottom-up sebagai artikulasi subyek yang terdampak berhadapan dengan demokrasi elektoral top-down yang dibajak kepentingan elit ekonomi-politik dominan. Menurut Ulrich Beck, dalam World at Risk (2007), mengingat ketidaksetaraan global menghasilkan kerentanan lokal maka demokrasi arus bawah menjadi momen kosmopolitan, suatu kesempatan tak terduga bagi gerakan masyarakat risiko seluruh kawasan mengatasi dialektika-negatif dari modernitas yang sebelumnya dikemukakan Adorno dan Hokheimer dalam Dialectics of Enlightment (2002). Di lain pihak, demokrasi kosmopolitan ini tidak sejalan dengan proyek demokrasi radikal yang diusulkan tradisi Postruktrulis.

Bagi Chantal Mouffe, dalam On the Political (2005), gerakan mikro-politik harus membangun koalisi lintas-sektoral dengan tetap merumuskan musuh bersama yang lebih besar agar demokrasi arus bawah berpotensi mengubah struktur eksploitasi ekonomi dan ekslusi politik. Demokrasi sebagai momen radikal berarti pemulihan kembali politik kelas yang diperbaharui dengan cara melampaui dikotomi kiri-kanan yang terbukti gagal menghadang arus neoliberalisasi sejak tahun 1990-an khususnya di kawasan Eropa dan berlanjut di negara-negara ‘dunia ketiga’ pasca Perang Dingin sampai saat ini. Demokrasi radikal mengajak gerakan sosial merebut arena negara melalui kerja politik counter-hegemoni dan bukannya mengesampingkan negara sebagaimana proyeksi global dari demokrasi kosmopolitan yang digencarkan Beck dan juga David Held (1995, 1999).

Dikembalikan pada perdebatan tentang subyek politik, khususnya individu dan kelompok, dua tradisi penting ini memandang peluang liberasi dan emansipasi dalam dua skenario berbeda. Mengingat individu dan kelompok adalah unit operasi terkecil dan terdekat dari teknologi kekuasaan, dua tradisi ini memusatkan perhatian pada bagaimana subyek terbentuk, berpikir, merasakan dan bertindak dalam struktur yang bersifat menekan dan membatasi. Subyek politik dalam demokrasi kosmopolitan terbentuk dalam kesadaran akan risiko dan antisipasi risiko, dalam mana kompetensi teknis know-how dan kapasitas prediksi menjadi prasyarat aksi politik. Literasi pengetahuan kemudian dijadikan metode negosiasi terhadap determinasi kepakaran atau klaim saintifik yang mengendalikan tata-kelola ekonomi-politik dan keamanan. Prasyarat subyek politik ini tidak ditemukan dalam demokrasi radikal yang justru membebaskan individu dan kelompoknya dari matriks kompetensi sebagai prasyarat berpolitik.

Yang dibutuhkan adalah menggugat dan menyiasati kondisi-kondisi struktural dengan pertama-tama menyadarkan diri dari rutininasi dan normalisasi kuasa yang sekian lama beroperasi melalui subyetivitas dan aktualisasi dirinya, atau kritik terhadap subyek sebagai kebertubuhan kuasa. Foucault dalam The Subject and Power (1982), misalnya, mengingatkan dalam kuasa wacana neoliberal individu terbentuk dan dibentuk sebagai subyek (subject), obyek (object) dan diri (self) dalam sistem klasifikasi sumber daya produksi ‘kehidupan’ dan ‘kematian’. Berbeda dari Giddens dalam Politics of Climate Change (2009) yang memandang risiko terbesar adalah perubahan iklim, sebagai ancaman eksistensial bumi-kosmos, Foucault dan para penstudi governmentalitas neoliberal, mengembalikan perhatian sosiologi politik pada manusia, sebagai individu dan masyarakat, yang sangat terancam dari dalam dirinya sendiri. Dalam kuasa wacana, manusia modern tersituasikan dalam relasi-kuasa yang menjadikannya instrumen kekuasaaan sekaligus membuat kapitalisme global terus memproduksi krisis dan ancaman di dalam diri manusia dan masyarakat yang tergovernmentalisasi tersebut.

Judith Butler, mengembangkan dalil Derrida, Foucault dan Lacan ke dalam teorisasinya performativitas atau teori tentang tindakan dan resistensi melalui sejumlah karyanya seperti Gender Trouble dan Frames of War (Sumber foto: The New Yorker)

Tentang subyek politik yang terbaharui, ilustrasi penting lainnya dari sosiologi politik postrukturalis bisa ditemukan dalam teorisasi gender radikal Judith Butler dan teorisasi subyek skisofrenik Gilles Deleuze dan Felix Gauttari. Judith Butler dalam Performative Agency (2010) berargumen bahwa potensi liberasi dan emansipasi subyek terletak dalam kemampuannya menggugat, bahkan mengguncang, neoliberalisme dengan aksi jenaka menertawai diri sendiri atau kelompoknya yang terjebak dalam rutinisasi penubuhan norma preskriptif—kompetisi, adaptasi, integrasi. Subyek disarankan menolak dengan cerdik keseriusan menjadi bagian dari praktek yang tampak inklusif tetapi sesungguhnya ekslusif sebagiamana dibayangkan Bourdie dalam habitus kelas dengan prasyarat modalitas kuasa. Aksi subyek performatif yang digarap Butler dapat disejajarkan dengan subyek skisofrenik yang dirumuskan Deleuze dan Gautarri dalam Anti-Oedipus: Capitalism & Schizoprenia (2000). Dalam cara pandang ini, kapitalisme global tidak bisa beroperasi tanpa kepatuhan subyek dan karena itu proyek liberasi-emansipasi membutuhkan manusia dan komunitasnya yang terus menerus melakukan de-teritorialisasi, seperti akar rhizomatik yang terus menyebar dan berpindah-pindah, menyiasati teritorialisasi atau upaya pengendalian dari teknologi kuasa neoliberal. Demikian pula ekplorasi lanjut dari subyek anti-oedipus ini dikerjakan Rosi Braidotti dalam Posthuman (2013) dan Nomadic Theory (2011) dalam mana subyek pasca-manusia menggugat dan menolak konstruksi manusia modern yang berusaha dinaturalisasi melalui rasionalitas, institusi dan mekanisme neoliberal.

Dapat disimpulkan bahwa dalam sosiologi politik debat kontemporer tentang kekuasaan tidak semata berhenti pada analisis cara kerja kekuasaan tetapi telah membuka percakapan mengenai tentang menemukan momen politis, membentuk subyek politik dan proyeksinya dalam transformasi kapitalisme, globalisasi kerentanan dan paradoks modernitas. Proyek politik pengetahuan yang terus berkembang ini mengingatkan kembali sosiologi politik pada anjuran Karl Marx dalam Theses on Feurbach 1845, yaitu tugas terpenting tidak hanya mempelajari kenyataan tetapi mengubah kenyataan tersebut. Merumuskan subyek politik ini pun dilakukan tradisi Teori Kritis di Jerman, tradisi Masyarakat Risiko di Inggris dan tradisi postrukturalis di Perancis. Ketiga tradisi ini pun terus berkembang merumuskan subyek politik dengan kapasitas disrupsi terhadap modernitas yang mengeras ke dalam nalar instrumental dan distorsi komunikasi, disrupsi terhadap kapitalisme global yang berbiak di atas krisis dan bencana, dan disrupsi terhadap neoliberalisme yang berusaha menubuh dalam subyektivitas, sensibilitas dan aktualitas diri dan masyarakat.

Dimensi-Dimensi Kekuasaan

Sosiologi politik memuat empat tradisi utama dengan teorisasi yang kaya dan beragam: tradisi Durkheim, Tradisi Weber, Tradisi Marx dan Tradisi Foucault. Karena itu tentu tidak memadai dibuatkan suatu kebakuan mengenai dimensi kekuasaan. Kendati demikian, dalam rangka mempertegas karakter keilmuan yang emansipotaris sebagaimana dibahas dalam perdebatan sebelumnya, dapatlah dirumuskan empat dimensi penting kekuasaan yang menjadi perhatian sosiologi politik kontemporer. Keempat dimensi itu mencakup Problematika Representasi-Artikulasi, Konflik dan Krisis, Unit-Obyek Analisis dan Interseksi Arena Kekuasaan. Keempat dimensi ini memberi batasan mengenai keluasan dan kedalaman kekuasaan yang di dalamnya teorisasi kekuasaan dan perdebatannya dimungkinkan selalu terbuka sambil menghasilkan kesamaan dan perbedaan di antara empat tradisi utama sosiologi politik. Penetapan keempat dimensi ini tentu berbeda misalnya dengan rumusan tiga dimensi kekuasaan yang dikembangkan Steven Lukes dalam Power: A Radical Viev (2005) mengingat tiga dimensinya terkunci dalam kriteria umum ilmu politik seperti perilaku, kepentingan, konflik manifes-laten dan pembuatan kebijakan. Sebaliknya diskusi dimensi kekuasaan yang dirumuskan di sini bertolak dari pembahasan dalam buku panduan sosiologi politik sebagaimana dibahas dalam The Wiley-Blackwell Companion to Political Sociology (2012), buku bunga rampai yang diedit bersama Edwin Kawenta, Kate Nash dan Alan Scott dan khususnya karya Kate Nash sendiri, Contemporary Political Sociology: Globalization, Politics and Power (2010).

Patut disimak kembali bahwa keempat tradisi sosiologi politik memiliki kesamaan dan perbedaan dalam fokus kajian-isu politik utama, asumsi kekuasaan atau epistemologi, dan strategi analisis atau metodologi. Dalam tradisi Durkheim, integrasi sosial menjadi pusat perhatian dan krisis integrasi sosial atau disintegrasi selalu diartikan sebagai disrupsi dalam kesatuan simbolik yang memproduksi solidaritas sosial baik dalam masyarakat tradisional (mechanical solidarity) maupun masyarakat modern (organic solidarity). Dalam masyarakat modern, pembagian kerja yan semakin kompleks berjalan bersama terbangunnya representasi simbolik melalui ritual dan selebrasi untuk memastikan keutuhan tatanan politik sekaligus menjadi struktur-makna yang memampukan dan membatasi individu. Durkheim dalam Division of Labor in Society (1992; lihat juga Profesional Ethics & Civic Moral, 2003)) tidak membahas negara secara khusus terutama karena dalam pandangannya negara sebagai orde politik terbangun dalam semiotika sosial-kultural. Karena itu krisis politik atau disintegrasi sosial dipahami sebagai anomali sosial sekaligus patologi kesadaran dalam pengalaman individu.

Dua tradisi sosiologi politik modern, Weber dan Marx, membahas kekuasaan dengan menyingkapkan hubungan saling pengaruh antara individu, masyarakat dan negara. Bagi Marx, dalam Das Kapital Vol. I (1976) kekuasaan bersumber dalam relasi-produksi ekonomi kapitalisme yang menciptakan konsentrasi otoritas politik-budaya pada kelas kapitalis sebagai pengendali pemerintahan di satu sisi dan proletarisasi kelas pekerja yang dilanggengkan dengan manipulasi ideologis menciptakan kesadaran palsu di sisi lain. Konflik kelas selalu niscaya, negara menjadi arena konflik kepentingan antara kekuatan monopoli rente dan kekuatan produktif. Monopoli kekuasaan, seperti kontrol partai politik, kendali kebijakan ekonomi dan kelola konflik-kekerasan, tidak terpisahkan dari monopoli sistem dan struktur ekonomi, dari tingkat global, nasional sampai lokal. Sementara Weber, dalam Class, Status & Party (1948), memandang negara memiliki otonomi-relatif terutama karena pengorganisasian masyarakat modern yang semakin kompleks menghasilkan negara birokratis, teknokratis dan elitis.

Berbeda dari Marx yang fokus pada konflik kelas dan perjuangan kelas, Weber lebih menaruh perhatian pada konflik elit dalam kelola negara dengan otoritas berbasis legal dan legitimasi karismatik termasuk kompetensi teknis mengelola birokrasi. Perbedaan keduanya dapat dipahami terutama karena Marx memandang konflik kelas sebagai fenomena integral dalam kapitalisme pasca-masyarakat feodal khususnya dari rumpun ekonomi klasik menolak feodalisme rente bersama Adam Smith dan David Richardo. Sementara Weber mencermati konflik elit sebagai fenomena integral dalam organisasi politik modern pasca-masyarakat tradisional. Dengan kata lain, teorisasi politik Weber adalah teori elit (elite theory) dengan aplikasi teoritis dilanjutkan oleh misalnya Roberto Michels, Political Parties (1962) dan Robert Dahl, A Preface to Democratic Theory (1956), sedangkan terorisasi Marx sebaliknya, teori anti-elit (anti-elite theory) dengan terapan berikutnya oleh misalnya Louis Althusser, Ideology and Ideological State Apparatuses (1971) dan Ralp Milliband, The State in Capitalist Society (1979).

Berkenaan dengan krisis keagensian politik, Marx dan Weber merumuskan akar masalahnya secara berbeda bahkan diametral dalam kaitannya dengan proyek modernitas warisan Immanuel Kant dan Georg Hegel. Pada Marx dan sosiologi politik Marxis, keagensian berbasis produksi ekonomi dilemahkan kapasitasnya tidak saja melalui eksploitasi kerja-pemiskinan oleh kartel pemilik modal tetapi juga diabsahkan oleh (re)produksi ideologi penundukan melalui konstruksi pengetahuan dan anjuran moral keagamaan. Dengan konsekuensi demokrasi politik akan efektif sejalan dengan demokrasi ekonomi, yang direalisasikan dalam perjuangan kelas. Sementara bagi Weber dan sosiologi politik Weberian, krisis keagensian politik dikondisikan oleh dominasi nalar instrumental dan saintifikasi dunia-kehidupan, dalam arti krisis keagensian tidak terletak dalam kontradiksi kapitalisme tetapi berlangsung dalam paradoks kemakmuran dari dunia teknis-birokratis yang kehilangan pesona—disenchantment of the world. Demikian halnya berbeda dari Marx yang menyamakan agama dengan candu yang menyesatkan—opium of the people, sebalikya Weber, dalam Protestant Ethic & Spirits of Capitalism (1930), memandang agama sebagai penggerak spiritual bagi pencapaian kesejahteraan. Dua posisi yang bertentangan ini, sekaligus secara sosiologis merefleksikan dinamika masyarakat Eropa kapitalis-modern Eropa sebelum Perang Dunia II ini, selanjutnya dijadikan bahan refleksi filosofis atas pencerahan, seperti yang dibahas Adorno & Horkheimer dalam Dialectics of Enlightment (1987) dan Habermas dalam Philosophical Discourse on Modernity (1987).

Sebagaimana telah tersampaikan dalam perdebatannya dengan tradisi Giddens-Beck sebelumnya, tradisi sosiologi politik Foucault memahami kekuasaan dalam terang hegemoni wacana neoliberal melalui teknologi kuasa governmentalitas. Tanpa meninggalkan Marx dan Weber, tradisi ini justru berusaha merespon krisis kapitalisme dan paradoks modernitas dengan mempertanyakan kembali definisi politik dan kekuasaan yang menjadi basis teori elit Weber dan teori anti-elit Marx. Teorisasi kekuasaan dari tradisi postrukturalis berusaha memulihkan kesadaran palsu dan kesadaran instrumental dengan menawarkan konseptualisasi agensi politik yang non-esensialis dan non-identitarian. Sebagaimana dibahas dalam Dimensi Representasi, Artikulasi dan Resistensi, kekuasaan bukanlah relasi-kepemilikan (possesion) atau keaslian (originality) melainkan relasi-duplikasi, saling-meniru, antara yang tampak berkuasa dan tampak dikuasai. Produktivitas kekuasaan justru terletak di wilayah-antara, dalam relasi saling membentuk dan relasi saling meniadakan sekaligus. Karena bagi Foucaul dan proponen postrukturalis kekuasaan adalah ruang kosong yang harus terus menerus diperebutkan, tak lebih penanda kosong (empty signifier) yang membutuhkan politik artikulasi agar terbentuk kekuatan hegemonik (nodal point) yang membuat para pihak terintegrasi dalam relasi ekonomi, relasi sosial-budaya dan relasi politik sebagai fundamen politis dari masyarakat-komunitas politik.

Representasi Politik: Dominasi dan Hegemoni

Khasanah sosiologi politik kontemporer ditandai dengan diskusi mengenai representasi. Bermula dari kritik radikal Derrida (Of Grammatology, 1967) terhadap konstruksi bahasa dalam tradisi semiologi Saussure (Course in General Linguistics, 1959) yang menekan bahasa sebagai sekadar instrumen, dalam mana penanda atau kata bertugas menyampaikan makna agar tercipta suatu pengertian atau pemahaman. Bagi Derrida, pelopor postrukturalis dari filsafat bahasa dan fenomenologi , relasi penandaan dalam bahasa bersifat produktif, selalu terbuka terhadap ragam tafsir dalam arti makna tak pernah stabil dengan konsekuensi yang fundamental terhadap cara pengguna bahasa (pembicara-pendengar, penulis-pembaca) melanggengkan otoritas makna atau sebaliknya menggugat otoritas tafsir, mengguncang struktur pembakuan makna sampai pada menyingkap yang tak terkatakan, baik dalam bahasa percakapan maupun khususnya bahasa tulisan. Dalam diskusi sosiologi politik, paradoks bahasa menjadi ilustrasi paradigmatik mengenai representasi politik terkait keterwakilan-ketakterwakilan, kekerasan melalui peniadaan atau penundukan dengan paksaan, atau keterlibatan melalui pengakuan semata dan perealisasian-kehadiran (politics of presence) yang tidak bisa sepenuhnya diatur dan dikendalikan. Karena bagi dekonstruksi, sebagaimana psikonalisis Lacan (Ecrits, 1966) tidak ada pusat yang stabil dan koheren dalam relasi penandaan, mengingat pusat makna selalu kosong sebagaimana pusat identitas selalu kekurangan, tidak pernah penuh seluruh, yang akhirnya meniscayakan tindakan pemaknaan dan penegasan identitas.

Melalui kritik radikal terhadap bahasa, maka dibuka kembali pertanyaan mengenai seberapa jauh perwujudan kekuasan itu bersifat dominasi atau hegemoni, seberapa jauh cara kerja kekuasaan digerakkan oleh legalitas dan kekerasan semata atau dikelola dengan kerja politik membangun dan menjaga legitimasi berbasis demokrasi perwakilan dan partisipasi para pihak. Dalam terang perbedaan antara dominasi dan hegemoni, Chantal Mouffe dan Jacques Laclau, dalam Hegemony & Socialist Strategy: Toward a Radical Democratic Politics (1985), menawarkan teori hegemoni untuk merumuskan proyek demokrasi radikal untuk mengatasi kebuntuan proyek perjuangan kelas dari tradisi Marx dan memulihkan perilaku elitis-teknoratis negara dari tradisi Weber. Dalam cara pandang demokrasi radikal, teorisasi kekuasaan dari dua tradisi sosiologi politik modern ini tersandera dalam paradigma dominasi terutama karena memandang antagonisme antarkelas sebagai relasi konfrontasi dalam membangun masyarakat politik komunis dan antagonisme antara individu terasing dan negara sangkar-besi sebagai relasi-penundukan yang tidak bisa diperbaharui melalui demokrasi elektoral-resolusi konflik-elit. Bagi Mouffe dalam On the Political (2005), alih-alih berpolitik, paradigma dominasi menolak artikulasi yang merayakan pluralisme politik sebagai kenyataan demokrasi dan mengabaikan momen politis-antagonisme untuk ditransformasi ke dalam relasi adversarial-agonistik menuju terbentuknya pemerintahan atau masyarakata politik yang hegemonik. Politik hegemoni atau counter-hegemoni, bagi Laclau dan Mouffe, tiada lain adalah upaya kekuatan politik tertentu untuk membuka agendanya bagi artikulasi kekuatan-kekuatan politik lainnya, untuk mencapai-menjaga tujuan bersama dengan cara menciptakan ‘musuh’ bersama.

Penutup

Keseluruhan presentasi di atas ini dimaksudkan untuk menegaskan kembali arti penting tema kekuasaan dalam kajian Sosiologi Politik. karena intisari studi politik adalah kekuasaan maka sangat penting untuk meninjau kembali bagaimana keempat tradisi utama membahas dan menganalisis cara kerja kekuasaan dalam masyarakat-negara modern. Di sana ditemukan kenyataan bahwa keempat tradisi tersebut mengerangkai pembahasan dan perdebatan tentang kekuasaan dalam dua matriks utama sejak kemunculan sosiologi sebagai ilmu sosial, yaitu matriks modernitas dan matriks globalisasi. Dari dalam dan terhadap dua matriks ini keempat tradisi tersebut mempelajari individu, masyarakat dan negara.

Demikian halnya dengan diskusi tentang ideologi, wacana dan representasi politik selalu dikaitkan dengan tema besar kapitalisme dan neoliberalisme. Mulai dari Durkheim, Weber, Marx sampai Foucault, sosiologi politik mendapatkan inspirasi dan perkakas analisis terhadap kekuasaan, yang dari sana pula berkembang teori-teori baru yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan isu publik dan isu kebijakan. Percakapan antara tradisi berpikir perlu selalu ditinjau kembali untuk menyegarkan ingatan tentang sosiologi sebagai ilmu tentang perubahan, krisis dan transformasi sosial-ekonomi. Dalam konteks itu pula sosiologi politik bisa dihadirkan dan dipanggil kembali untuk berpolitik melalui produksi dan diseminasi pengetahuan. Kritik ekonomi-politik dan kritik ideologi tetap memiliki arti penting, dan bahkan memiliki relevansi yang semakin meluas sebagai senjata pemikiran menentang struktur-sistem yang tak adil dan menindas.

(Risalah Bahan Ajar Sosiologi Politik)