Politik lebih dari sekadar urusan merebut dan mempertahankan kekuasaan. Sosiologi Politik, sebagai suatu topik kajian, mengajak kita memeriksa politik di dalam relasi sosial, relasi ekonomi, relasi budaya dan dalam hubungan antara ketiganya. Hal itu berarti politik tidak semata berhenti pada tindakan atau perilaku dan realisasi kepentingan tetapi terpenting lagi ditemukan dalam interaksi, komunikasi dan perjumpaan antara faktor atau aspek yang membentuk individu, masyarakat dan negara-bangsa. Dengan cara itu juga kekuasaan, sebagai realisasi politik, beroperasi atau berlangsung dalam interaksi antara apa yang disebut sosial, ekonomi dan budaya.

Politik berdimensi sosial, ekonomi dan budaya dibahas untuk memperlihatkan bagaimana pendekatan dalam sosiologi politik telah berkembang pesat sesuai perkembangan masyarakat dan negara-bangsa. Semakin kompleks hubungan sosial, ekonomi dan budaya dalam suatu masyarakat maka semakin kompleks pula politik sebagai sistem pengorganisasian tindakan dan pikiran maupun sebagai teknologi kekuasaan. Selain itu, tidak kalah penting adalah adanya perubahan dan krisis dalam tiga domain tersebut, menunjukkan adanya proses politik yang tidak semata bersifat menjaga tradisi atau tatanan yang ada tetapi mengubah, menggeser dan mentransformasikan ketiga domain tersebut. Dengan adanya krisis atau dislokasi maka secara sosiologis menunjukkan masyarakat tidak pernah statis tetapi selalu dinamis, sarat konflik dan cara berpolitik sangat menentukan ke arah mana tranformasi kehidupan masyarakat dan negara berlangsung.

Karena itu dalam tulisan ini dibahas khusus hal-hal mendasar terkait hubungan politik dalam relasi sosial, ekonomi dan budaya. Pembahasan pertama difokuskan pada krisis sebagai suatu kecenderungan permanen dalam masyarakat modern dan bagaimana peran politik dalam produksi krisis tersebut yang ditemukan dalam relasi sosial, ekonomi dan budaya. Tradisi dalam Sosiologi Politik yang membahas krisis antara lain tradisi Weberian, Tradisi Marxian-Postmarxis, dan Tradisi Postrukturalis. Pembahasan Kedua mendiskusikan struktur dan kelembagaan politik serta sistem politik dan integrasi sosial sebagai bagian integral dari kecenderungan krisis dalam masyarakat modern dan negara-bangsa modern termasuk kecenderungan krisis dalam sistem internasional terkait dinamika globalisasi. Bagian ketiga membahas individu dan fondasi sosial untuk memperlihatkan lokasi dan eksperimentasi politik pada individu sebagai subyek politik yang selalu dinamis dan tak pernah utuh yang juga berkontribusi pada kecenderungan krisis dalam masyarakat modern. Tulisan ini diakhiri dengan pembahasan mengenai komunikasi, diskursus dan formasi sosial yang di dalamnya politik memainkan peran konstitutif-pembentukan yang tak terbantahkan.

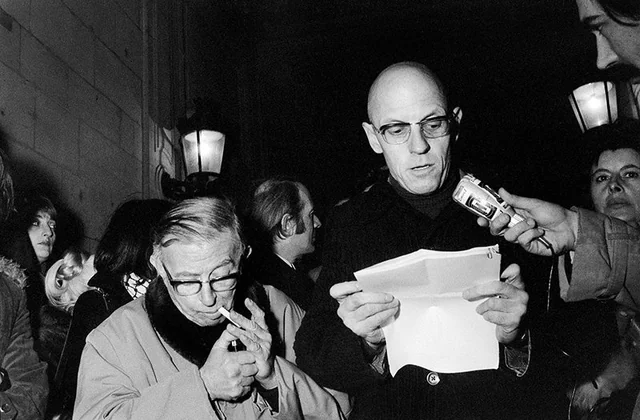

Marx, Weber dan Durkheim, tiga proponen terpenting tentang ekonomi, politik dan krisis yang mengarakterisasi masyarakat dan negara modern

Politik dan Krisis dalam Masyarakat-Negara Modern

Pembahasan ini bisa dimulai dengan pernyataan sederhana mengenai apa hubungan antara politik dan krisis. Dalam pandangan umum, yang terus dibakukan, adalah bahwa politik bertanggung jawab terhadap terjadinya krisis, atau krisis disebabkan oleh perilaku atau kecenderungan berpolitik tertentu. Tentu saja penjelasan semacam ini bersifat konservatif terutama karena memahami krisis sebagai masalah atau dampak semata sekaligus bertolak dari pemikiran bahwa keteraturan dan ketertiban adalah kondisi ideal dan tujuan dari politik. Di lain pihak terdapat penjelasan yang dianggap bersifat progresif, yaitu bahwa krisis bersifat permanen sebagai konsekuensi dari aktivitas politik yang terus berlangsung dalam masyarakat dan negara modern. Kedua pandangan umum tentu memiliki dasar pertimbangan bagi masing-masing kelompok. Pertimbangan itu terkait dengan kelas sosial-ekonomi, peran dan posisi dalam praktek kebudayaan dan kesadaran ideologis yang mengendalikan cara berpikir dan bersikap terhadap politik dan krisis.

Demikian halnya dengan istilah krisis politik (political crisis), yang seringkali digunakan untuk menggambarkan tidak adanya resolusi dari para pihak yang berpolitik dan menimbulkan kegaduhan publik, polarisasi sosial, stagnasi ekonomi dan bahkan negara gagal mengelola keberagaman dan kedaulatan teritorialnya. Pandangan umum ini juga belakangan dilengkapi dengan istilah lainnya yaitu politik krisis (politics of crisis), dalam arti politik yang digunakan bertujuan untuk menimbulkan krisis. Politik yang bertujuan menimbulkan krisis ini disebut juga dengan istilah instrumentalisasi politik, politik dijadikan instrumen atau teknologi menciptakan kekacauan, menyerupai politik teror(isme) di mana teror dilakukan untuk menciptakan krisis kepercayaan publik kepada pemerintah dan menggulingkan kekuatan politik yang sedang berkuasa. Baik krisis politik maupun politik krisis perlu dipahami dan dibedakan secara konseptual karena keduanya membawa implikasi praktis yang berbeda dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam sosiologi politik, hubungan antara politik dan krisis tidak bisa dipisahkan dari karakteristik masyarakat dan negara modern. Krisis tidak terjadi di ruang kosong atau muncul begitu saja di luar struktur ekonomi poliitk dan dinamika kebudayaan, melainkan sebaliknya krisis itu secara sosiologis melekat, terintegrasi sekaligus merupakan manifestasi dari kondisi struktural, dinamika dan perubahannya. Secara umum dalam sosiologi politik krisis, yang berarti adanya dislokasi atau keterputusan, krisis menunjuk pada tidak lagi selaras hubungan antara norma (ideologi, hukum) dan praktek (ekonomi, sosial, budaya). Dislokasi itu tidak serta merta diartikan dengan runtuhnya struktur sosial atau gagalnya sistem politik melainkan sebuah kondisi yang tak terelakkan dari perubahan sosial, pergeseran model ekonomi dan transformasi kebudayaan. Bahwa yang sosial itu bersifat antagonistik, tidak tetap, terus berubah dan terbaharui, sementara peran politik dalam krisis adalah seberapa jauh dapat mengelola krisis untuk pengembangan norma dan restrukrasi sosial, ekonomi dan budaya, ditandai kekerasa kolektif atau kesepakatan bersama, atau pun kombinasi antara keduanya.

Demikian dalam hal ini bisa dipahami penggunaan istilah krisis dalam hubungannya dengan revolusi yang serba eksplosif dan seringkali destruktif, dan krisis dalam hubungannya dengan reformasi yang bersifat gradual atau bertahap dan tidak serempak menyeluruh. Baik revolusi maupun reformasi keduanya menegaskan dimensi struktural dari krisis yang muncul dalam masyarakat dan negara modern. Krisis ekonomi, misalnya, pertama-tama menunjukkan adanya dinamika ekonomi yang tidak terkontrol atau sistem ekonomi yang sedang diterapkan tidak berjalan efektif untuk memproduksi kemakmuran, baik yang disebabkan oleh disrupsi energi, disrupsi pangan atau disebabkan oleh konflik antar kekuatan ekonomi global. Sama halnya dengan krisis kebudayaan, yang selalu diartikan dengan krisis nilai, disebabkan oleh tidak efektifnya pranata norma yang ada dengan perubahan sosial dan ekonomi. Keterasingan individu dan ketegangan sosial bercerita tentang proses subyetivikasi yang terganggu, nilai-nilai yang diinternalisasi ternyata tidak efektif ketika diobyektivikasi ke dalam tindakan. Di dalam revolusi dan reformasi, krisis menjadi prasyarat utama sementara sekali lagi peran politik bisa membuat perubahan itu berlarut-larut seperti reformasi yang jalan di tempat atau mengalami involusi, atau perubahan menjadi pertarungan berdarah-darah sebagaimana dalam revolusi yang serba mendadak dan saling meniadakan di antara kekuatan yang berusaha mengendalikan krisis tersebut.

Sosiologi sendiri dianggap sebagai ilmu tentang krisis. Lahir dan berkembang dalam sejarah perubahan struktural Eropa dari masyarakat feodal menuju masyarakat industrial, sosiologi berurusan dengan sejumlah gejala sosial yang membingungkan individu sebagai subyek yang mencari keseimbangan maupun gejala sosial yang mengancam keutuhan masyarakat sebagai sebagai komunitas nilai sebagaimana diilustrasikan dalam tradisi klasik sosiologi Durkemian. Sebagai ilmu tentang krisis, sosiologi melahirkan ragam pendekatan teoritis dengan tekanan yang berbeda-beda mengenai sebab utama dari krisis tersebut. Ada yang mencari penjelasan akar masalah pada perubahan sistem ekonomi yang menindas dan memiskinkan kelas pekerja seperti dikemukakan Karl Marx dan ada pula yang mencari jawaban pada sistem sosial-politik yang semakin birokratis dan elitis sebagaimana diargumentasikan Max Weber. Kedua tradisi ini patut disebutkan terlebih dahulu terutama karena menjadi dua paradigma utama yang selanjutnya melahirkan teori-teori kontemporer tentang krisis dan peran politik dalam perubahan sosial, ekonomi dan budaya. Dalam perkembangannya teorisasi tentang krisis dan aplikasi metodologisnya tidak terbatas pada perubahan masyarakat dan negara-negara di kawasan Eropa tetapi diterapkan untuk membaca krisis dan perubahan di berbagai masyarakat dan kawasan pasca-kolonial.

Dalam perkembangan terkini, sosiologi politik sangat terbantu, atau bahkan dimungkinkan terus berkembang, dengan konseptualisasi mengenai kapitalisme dan neoliberalisme. Kapitalisme tidak lagi sekadar fenomena masyarakat industrial tertentu tetapi telah menjadi fenomena global sejalan dengan kolonisasi sebelum Perang Dunia Kedua dan globalisasi pada periode Perang Dingin dan Pasca-Perang Dingin. Kapitalisme sebagai sistem ekonomi ditandai dengan siklus krisis ekonomi yang berdampak pada krisis politik, krisis sosial dan krisis kebudayaan. Demikian halnya dengan neoliberalisme, menjelaskan dinamika atau manifestasi terkini dari kapitalisme, tidak hanya sebagai sistem ekonomi rentan krisis tetapi juga sebagai sistem nilai yang menopang kapitalisme ekonomi. Atas dasar itu sebagian besar penstudi sosiologi politik bersepakat bahwa neoliberalisme merupakan pranata nilai raksasa, sebuah metanarasi yang menopang monopoli ekonomi-politik dan mereproduksi krisis yang selalu menguntungkan kelas pemilik modal dengan aliansi kekuatan sosial-politik di tingkat global, kawasan dan nasional, sebagaimana diargumentasikan para pemikir dari tradisi post-marxis dan postrukturalis.

Selain kapitalisme dan neoliberalisme, sosiologi politik juga mempelajari nasionalisme sebagai manifestasi kelola krisis baik dalam konteks perlawanan terhadap kolonialisme maupun resistensi terkini terhadap neokolonialisme. Nasionalisme menentang tata ekonomi global-neoliberal saat ini kembali menguat sebagai respon terhadap monopoli keamanan-ketidakamanan yang dikuasai superpower dengan aliansi ‘collective west’ atau disebut ‘global north’. Kemunculan China-Rusia sebagai poros kekuatan multipolar memicu muncul kembali isu kedaulatan negara sebagai pilar utama dalam diplomasi internasional dan tata dunia yang lebih adil dan setara. Dalam nasionalisme ini terdapat banyak artikulasi politik di dalam negeri berbasis kelas pekerja, masyarakat adat dan segmen terpinggirkan, yang menjelmakan gerakan populisme dengan pelabelan, populisme kiri untuk fenomena Amerika Latin dan populisme kanan untuk fenomena Eropa dan Amerika Serikat. Hal terpenting dari kebangkitan nasionalisme dan gerakan populisme adalah kemunculannya secara serempak di berbagai kawasan sebagai resistensi sekaligus cara bernegosiasi dengan kekuatan neoliberalisme global yang masih mengendalikan sistem moneter internasional dan produksi wacana global. Dengan kata lain, keduanya semakin diandalkan sebagai model gerakan politik Global South untuk merespon krisis neoliberalisme sebagai praksis ekonomi-politik dan geopolitik.

Krisis dan Politik dalam Tradisi Marx dan Weber

Dalam Sosiologi Politik terdapat empat tradisi utama yang menjadi rujukan memahami politik dan krisis sebagai fenomena struktural dan sistemik. Yaitu tradisi Weberian, tradisi Marxian, Tradisi Teori Kritis dan Tradisi Postrukturalis-Postmarxis. Merujuk pada tradisi Weberian, krisis selalu dikaitkan dengan dua fenomena yaitu fenomena keterasingan individu dalam masyarakat modern yang semakin teknis-birokratis dan fenomena krisis kelembagaan dari kontestasi elit atau terkait pengelolaan terhadap pluralisme elit. Keterasingan individu berlangsung dalam birokratisasi dunia-kehidupan dengan dominasi rasionalitas instrumental mendefenisikan tujuan tindakan dan pengupayaan kebahagiaan. Dengan ini krisis yang diinternalisasi tidak terkait dengan marjinalisasi dan prekariasi ekonomi tetapi keterasingan yang disebabkan sistem pengorganisasian sosial-ekonomi semakin kompleks menjadikan manusia tidak lebih dari instrumen atau semata sumber daya teknis. Pencapaian kemakmuran ekonomi dibayar sangat mahal dengan hilangnya intimasi sosial, keakraban interpersonal, dunia kehilangan dimensi puitis, kehilangan pesona makna. Dengan demikian krisis manusia modern adalah krisis kemampuan politik menangkap dan menciptakan makna kehidupan, berjalan bersama reifikasi dan saintifikasi atas makna hidup.

Sejalan dengan itu, krisis politik dalam tradisi Weberian tidak berkaitan dengan paradoks demokrasi atau kegagalan representasi politik. sebaliknya, krisis tersebut lebih disebabkan oleh kegagalan membangun konsensus politik atau konsesi kekuasaan di antara elit politik yang bekerja dengan model saintifikasi kebijakan publik. Demokrasi sebatas warga negara memilih para pemimpin yang dianggap memiliki kemampuan teknis atau kepakaran untuk mengelola birokrasi kehidupan modernyang semakin kompleks. Basis legitimasi politik masyarakat modern bukanlah kerja perwakilan politik atau representasi kepentingan warga negara melainkan kompetensi menjalankan dan mengelola pemerintahan yang responsif terhadap aspirasi kemakmuran warga negara tanpa keterlibatan warga negara dalam pembuatan kebijakan. Pluralisme elit dan kontestasi elit menjadi defini politik yaitu urusan kelola kekuasaan melalui institusi-institusi negara sementara parlemen terintegrasi sebagai bagian dari pemerintahan yang berkuasa. Dengan pemahaman ini, wacana politik yang berpusat pada kekuasaan elite (elite power) menunjukkan kecenderungan masyarakat dan negara modern yang semakin kompleks dan membutuhkan birokrasi pembangunan yang kompeten dan cepat tanggap. Konflik elit pada gilirannya tidak lebih dari pertarungan gagasan dan kecakapan mengelola administrasi publik dan produksi kebijakan yang mengandalkan validasi ilmiah dan kapasitas prediksi dan mitigasi resiko.

Dalam penerapan konseptual terkini pendekatan weberian terhadap krisis dianggap semakin bermanfaat untuk memahami krisis masyarakat dan negara modern dalam kaitannya dengan penetrasi neoliberalisme dalam kebijakan publik dan rusaknya kohesi sosial. Kecenderungan teknokratisasi politik berujung pada perilaku negara yang berorientasi legal-represif atau menjadi negara keamanan. Dalam arti teknokrasi tidak semata menerapkan expertisme dan manajerialisme tetapi semakin memperlihatkan sikap anti-politik dalam merespon protes sosial dan gerakan politik alternatif. Sebagaimana sedang berlangsung di berbagai negara saat ini, makin dominannya penggunaan pendekatan keamanan tidak terlepas dari menguatnya paradigma keamanan dalam tata kelola pembangunan dan tata kelola keragaman identitas. Tidak terkecuali Eropa yang dianggap cerita sukses praktek demokrasi, paradigma keamanan yang digencarkan NATO bersama pendekatan teknokrasi Uni Eropa memicu protes sosial berkelanjutan yang belakangan berubah menjadi gerakan populisme di berbagai negara anggotanya. Kendati demikian kekuatan ekonomi politik yang mengontrol dua institusi supranasional tersebut tetap bersikeras menerapkan kombinasi teknorasi dan sekuritisasi yang membuat kawasan ini berlarut-larut dalam ketegangan antara teknokrasi dan demokrasi. Fenomena weberian ini juga berlangsung di berbagai negara dan masyarakat yang terneoliberalisasi di Asia, Afrika, Amerika Latin dan terutama Amerika Serikat dan Kanada.

Demikian halnya dengan penerapan pendekatan weberian terhadap alineasi yang dialami manusia dan masyarakat modern sebagai akibat dari neoliberalisasi dunia kehidupan. Rasionalitas instrumental rupanya bekerja sebagaimana kesadaran palsu dalam tradisi Marxian, membuat individu dan masyarakat semakin tersegmentasi dalam model kelola resiko yang bersifat teknis-sektoral. Konsekuensinya sangat serius yaitu bahwa alih-alih melakukan kritik terhadap teknokrasi sebagai produsen krisis, manusia dan masyarakat satu dimensi ini malah semakin percaya pada resolusi teknis-manajerial untuk mengatasi dislokasi sosial yang menimpa individu dan masyarakat. Manajemen masyarakat resiko sebagaimana diusulkan pendekatan Risk Society pada gilirannya merupakan bagian integral dari cara neoliberalisme mengelola krisis yang diciptakannya sendiri. Bukannya melakukan kritik terhadap teknokrasi yang selalu menciptakan kerentanan, manusia dan masyarakat kontemporer malah dikerangkeng kembali ke dalam sangkar besi depolitisasi di mana negara terbebaskan dari tanggung jawab mengatasi resiko pembangunan karena dianggap ekses dari pembagian kerja yang makin kompleks dan tanggung jawab itu diserahkan kepada individu dan komunitas karena dipersepsikan sebagai pengalaman yang langsung dialami dan hanya bisa diatasi dengan daya tahan atau resiliensi seperti modal sosial, kearifan lokal dan modalitas pengetahuan dari masyarakat informasi.

Berbeda dari tradisi Weberian, tradisi Marxian membaca krisis sosial sebagai masalah struktural dari kapitalisme ekonomi di satu sisi dan di sisi lain, krisis tersebut sebagai perwujudan dari kesadaran palsu. Kontradiksi kapitalisme, berupa akumulasi keuntungan untuk kelas pemilik modal dan proletarisasi di kalangan kelas pekerja, melahirkan kesadaran kelas dan perjuangan kelas. Dalam perjuangan kelas, kelas pekerja dipulihkan kembali sebagai kelas produktif sementara kelas pemilik modal yang semakin serakah dipersepsikan sebagai kelas parasit yang mencuri nilai lebih dari aktivitas produksi. Hukum, pengetahuan dan agama kemudian diperlakukan sebagai pembenaran terhadap monopoli dan kontrol atas sumber daya ekonomi dan politik. Alih-alih membuat terang sebab utama krisis—kontradiksi kapitalisme, ideologi diproduksi dan diarusutamakan untuk membenarkan sistem dominasi sekaligus mengalihkan perhatian kelas pekerja dari akar-akar pemiskinan dan penundukan sosial. Dengan kata lain, krisis yang dialami individu dan masyarakat modern sejatinya adalah krisis sistem ekonomi-politik kapitalisme dan resolusi ideologis yang ditawarkan kelas berkuasa tak lebih dari manipulasi berlapis-lapis atas nama teologi dan ilmu pengetahuan.

Pada tingkat individu, krisis yang ditunjukkan oleh pemiskinan dan diskriminasi, disebabkan oleh terputusnya hubungan individu sebagai subyek produktif dengan nilai atas hasil kerjanya. Hubungan antara manusia kemudian berubah menjadi hubungan antara benda dan benda lain, membentuk suatu relasi penandaan yang menghasilkan pemaknaan atas diri dan sesama berdasarkan relasi kepemilikan dan kelangkaan. Manusia mengalami dislokasi, keterputusan dan ketercerabutan, dalam relasi-produksi makna karena relasi tersebut mengalami komodifikasi atau pembendaan. Berbeda dari tradisi Weberian yang memandang alienasi subyek sebagai akibat dari instrumentalisasi kesadaran, tradisi Marxian lebih menitikberatkan pada komodifikasi kesadaran di mana parameter relasi sosial dan ukuran kebahagiaan ditakar dari hubungan antara manusia dan nilai komoditas yang ditentukan oleh kelas pemilik modal. Hilangnya dimensi politik manusia diperlihatkan sebagai akibat dari penerimaan dan pengakuan terhadap legitimasi moral, legitimasi sosial dan politik kelas berkuasa. Individu tidak dilihat lagi sebagai subyek produktif tetapi sebagai subyek ekonomi, homo economicus, yang harus terus bergantung pada kelas pemilik modal agar tetap bermakna dalam jejaring kehidupan masyarakat kapitalis.

Dalam tradisi Marxian pemulihan dari kesadaran palsu menjadi kesadaran kelas menandai dimulainya politik emansipasi yaitu tidak hanya memberi otonomi kepada individu dan masyarakat—politik liberasi, tetapi bergerak lebih jauh membebaskan mereka dari struktur ekonomi-politik yang menindas dan berikhtiar mengubah struktur tersebut. Krisis kapitalisme yang bersifat struktural hanya bisa diatasi dengan perjuangan dan perlawanan secara sistematis oleh kekuatan yang menjadi kapitalisme industrial yaitu kelas pekerja sendiri. Diandaikan bahwa jika kelas pekerja mengendalikan kapitalisme melalui kontrol politik atas negara maka kapitalisme akan bertransformasi menjadi sosialisme dan berakhir dengan komunisme. Berbeda dari tradisi Weberian yang tetap mengandalkan resolusi teknokrasi dan kelola pluralisme elit, resolusi bagi krisis kapitalisme dalam tradisi Marxian berangkat dari demokrasi ekonomi sebagai insentif demokrasi politik menuju demokrasi sosial.

Krisis dan Politik dalam Teori Kritis dan Postrukturalisme

Kedua tradisi kanonik tersebut kemudian menjadi titik tolak kajian teori kritis yang menggabungkan kapitalisme dan teknokrasi sebagai basis kritik ideologi terhadap masyarakat dan negara dalam kendali paradigma modernitas. Krisis manusia dan masyarakat modern disingkapkan sebagai krisis modernitas itu sendiri, sebagaimana dibayangkan Adorno dan Horkheimer dalam Negative Dialectics of Modernity. Dalam penerapan terkini, dapat dikemukan bahwa krisis masyarakat dan negara modern tersituasikan dalam ketegangan antara demokrasi dan teknorasi. Di satu sisi, demokrasi yang tak terkendali melahirkan fasisme sebagai totalitarianisme dan di sisi lain, teknokrasi anti-politik yang berujung pada otoritarianisme. Kritik Ideologi dikerahkan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan akan demokrasi dan kebutuhan akan teknorasi dan masyarakat-negara terbukti gagal mengelola ketegangan tersebut sebagaimana dibuktikan dengan seteru dua kecenderungan ideologis tersebut, fasisme dan komunisme, dalam Perang Dunia Kedua di Eropa dan di Asia. Kegagalan mengelola ketegangan itu berakibat fatal terhadap konstruksi manusia sebagai kategori politik, yang bisa didaulatkan sebagai pusat seperti dalam rasisme NAZI dan manusia sebagai homo sacer dalam anti-semitisme Yahudi. Demikianlah, dalam sejarah politik dunia, lahirnya Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Dalam tradisi Teori Kritis khususnya dalam kerangka berpikir Habermas, krisis modernitas mencerminkan sejumlah krisis yang mengarakterisasi masyarakat-negara modern, antara lain, krisis ekonomi, krisis rasionalitas, krisis motivasi dan krisis legitimasi. Mengelola empat krisis ini membutuhkan kapasitas negara sebagai arena penyeimbang dari perjumpaan tak terelakkan antara demokrasi dan teknokrasi. Dibutuhkan literasi publik yang menghasilkan nalar publik dan diskursus demokrasi yang mengelola ketegangan antara prinsip kewarganegaraan yang cenderung ekslusif dan kecenderungan HAM yang bersifat inklusif. Pilihan resolusi mengelola krisis akhirnya jatuh pada keniscayaan hukum yang dihasilkan oleh konsensus publik. Di situ pula distorsi komunikasi harus dibereskan terlebih agar proses perdebatan kebijakan berjalan efektif tanpa terjebak dalam relasi-kuasa yang sarat manipulasi. Bagi Teori Kritis, komunikasi yang bebas dan aktif adalah wujud cara berpolitik yang mencegah negara menjadi totalirian-otoritarian sekaligus mencegah kekuatan mayoritas bertindak semena-mena sebagai pengendali wacana dalam ruang publik.

Dalam konteks globalisasi yang dikendalikan neoliberalisme, tradisi postrukturalis memahami krisis sebagai karakteristik integral dalam neoliberalisasi yang berusaha menjadi diskursus hegemonik. Neoliberalisme, sebagai sistem nilai dan teknologi kuasa yang mengonstruksi sosial, ekonomi dan budaya, bukanlah proyek ideologi yang dihasilkan konsensus global melainkan sistem penundukan terhadap demokrasi dan merayakan perbedaan identitas sembari mengabaikan diskriminasi ekonomi-politik antarnegara, antarkelas sosial dan antara komunitas. Kegagalan menghadirkan kemakmuran, atau dengan sengaja memproduksi kemiskinan, berusaha dikelabui dengan produksi berbagai wacana terkait supremasi teknologi, bahaya perubahan iklim, ancaman populisme kanan, termasuk ancaman intoleransi. Dalam tradisi ini, krisis ekonomi dan krisis sosial-budaya tidak terpisahkan, dikondisikan oleh teknokrasi anti-politik yang terus mengalami normalisasi dan promosi demokrasi liberal yang merayakan perbedaan identitas tanpa mencari titik temu dalam antagonisme sosial tersebut. Alih-alih berlaku inklusif, neoliberalisme, sebagai praksis kebijakan, menciptakan fragmentasi sosial-budaya dan memicu tribalisasi politik sambil mengagungkan teknokrasi dan kelas teknokrat sebagai pencipta, perintis, dan pembaharu.

Salah satu manifestasi dari krisis sosial yang ditimbulkan neoliberalisme adalah konflik horizontal yang merusak kohesi sosial, menciptakan masyarakat yang rentan kekerasan komunal-kolektif. Dengan menggunakan jurus divide and rule, neoliberalisme menerapkan cara kerja kuasa yang dinamakan Foucault dengan istilah governmentalitas, yaitu suatu kesatuan rasionalitas, strategi, taktik, institusi dan mekanisme untuk memproduksi makna, identitas dan pembilahan sosial. Individu dan masyarakat dibuat tidak saling terkoneksi, menghidupi imajinasi identitarian dan dikondisikan memandang negara sebagai kekuatan serba tahu, serba bisa dan tak bisa salah. Alhasil, negara yang efektif adalah pemerintah yang responsif dan baik hati kepada rakyat sebagai obyek atau sasaran kebijakan. Dalam kuasa neoliberalisme, demokrasi berlahan dianggap sebagai masalah bagi efektivitas teknokrasi, bertele-tele dan tidak cepat menawarkan solusi bagi kedaruratan ekonomi. Sebagaimana ditunjukkan melalui konstruksi wacana belakangan ini, gerakan demokrasi menentang cara kerja neoliberalisme dan kritik terhadap krisis yang ditimbulkan segera dilabelkan dengan sebutan populisme kanan, anti-migran dan rasis. Dengan label semacam itu terbitlah kesan yang kuat bahwa krisis masyarakat modern berkaitan dengan perilaku rasial, radikalisme agama dan fasisme.

Dalam sosiologi politik tradisi ini memeriksa hubungan antara krisis hegemoni dan depolitisasi warga negara melalui biopolitik sebagai konsep kunci. Melalui konsep ini berlangsung dua proses dramatis dalam konstruksi masyarakat-negara modern. Pertama, masyarakat-negara dipersepsikan hidup dalam ancaman eksistensial atau krisis permanen baik yang datang dari ideologi anti-liberalisme maupun dari kerentanan kehidupan itu sendiri seperti ancaman epidemik dan daya tahan bumi. Kedua, konstruksi mengenai demokrasi digeser dari isu representasi dan legitimasi politik kekuasaan menjadi isu ketahanan masyarakat dan teknokrasi pembangunan berbasis teknologi dan kepakaran. Dua proses ini saling membentuk, beroperasi melalui promosi kosmopolitanisme dan planetarisme di tingkat nasional-global dan promosi resiliensi masyarakat menghadapi krisis di tingkat lokal. Ancaman tidak lagi berdimensi internasional tetapi lebih luas lagi serba mencakup berdimensi mondial. Tentu saja dalam konstruksi biopolitik seperti ini demokrasi berupa perdebatan ilmiah dan diskusi publik dipersepsikan bagian dari masalah karena tidak tanggap terhadap krisis di depan mata dan mengancam spesies manusia dan biodiversitasnya.

Kendati demikian, Analisis Hegemoni dan Demokrasi Radikal, sebagaimana diarusutamakan Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, memungkinkan kembali Sosiologi Politik untuk memulihkan demokrasi dari jebakan liberalisme sembari mencari peluang reaktivasi kewarganegaraan aktif sebagai demos atau gerakan sosial-politik. pemulihan itu dilakukan dengan memperlihatkan kenyataan bahwa hegemoni neoliberalisme hanya bisa ditantang dan digeser dengan proyek politik counter-hegemoni berupa aliansi blok-blok politik warga negara dalam pertarungan elektoral dan pembuatan kebijakan strategis nasional-global. Hal serupa diperkenalkan oleh Pendekatan Dekolonial, bahwanya pemulihan demokrasi dan reaktivasi kewarganegaraan harus dimulai dengan dekonstruksi terhadap neoliberalisme sebagai epistemologi neokolonial. Berangkat dari pengalaman transformasi politik kelas menjadi populisme kiri di kawasan Amerika Latin, gerakan counter-hegemoni harus keluar dari jebakan politik kelas dan membangun aliansi lintas-segmen produktif dalam merebut kembali basis material kapitalisme yaitu kerja produksi, lahan dan sumber daya sembari menata ekonomi-politik dengan matriks paradigma baru di luar matriks neoliberalisme.

Immanuel Wallerstein, melacak transformasi ekonomi-politik kapitalisme yang berujung pada konstruksi negara-bangsa nda tata dunia timpang dan tak setara melalui sejumlah karyanya seperti World System Analysis dan The Modern World System (Sumber foto: wikipedia)

Sistem Politik dan (Dis)Integrasi Sosial

Dalam Sosiologi Politik, cara berpolitik dan krisis bisa diperiksa melalui dinamika hubungan antara sistem-struktur politik dan (dis)integrasi sosial. Secara umum dipahami bahwa sistem politik yang otoriter bisa membawa masyarakat ke dalam dua kecenderungan yang bertolak belakang. Pertama, otoritarianisme menciptakan masyarakat yang kompak dan harmonis, dalam pengertian pemerintahan tersebut sungguh-sungguh bekerja untuk kemakmuran rakyat dan kedaulatan negara-bangsa. China, misalnya, selama satu dekade terakhir dijadikan ilustrasi paradigmatik tentang pemerintahan satu partai tanpa pemilu tetapi terbukti mengeluarkan hampir satu milyar penduduknya dari kemiskinan. Partai Komunis China mengendalikan pemerintahan sejak kemerdekaan tahun 1949, menempuh jalan pembangunan berliku, akhirnya menghadirkan China hari ini sebagai kekuatan ekonomi terbesar setelah Amerika Serikat. Dengan capaian kemakmuran yang dipastikan berkelanjutan dengan Strategi Sirkulasi Ganda dan Belt & Road Initiative, integrasi nasional dari masyarakat multi-etnik terus menguat bersamaan dengan menguatnya paradigma kedaulatan negara merespon tantangan dan dinamika perseteruan geopolitik dengan Amerika Serikat dan aliansi G7.

Kedua, sistem pemerintahan yang otoriter menjadi kondisi dan pemicu bagi disintegrasi sosial termasuk disintegrasi nasional. Cara pandang ini merupakan pemahaman populer dalam paradigma liberalisme politik bahwa upaya otoritarianisme untuk menertibkan kebebasan berpendapat dan perbedaan orientasi politik tidak bertahan lama terutama karena adanya akumulasi ketidakpuasan dan pengalaman diskriminasi sistematis. Konflik kekerasan antarkomunitas mudah terjadi bersamaan dengan pendekatan represif negara, sementara terpenting akumulasi protes warga negara terhadap pemerintah menanti peristiwa pemicu untuk berubah menjadi gerakan menentang rezim berkuasa atau memisahkan diri sebagai negara-bangsa yang baru. Ilustrasi paradigmatik dari pandangan ini berulang kali terjadi di negara-negara Amerika Latin selama Perang Dingin dan di Afrika selama periode pasca-Perang Dingin sampai saat ini. Afrika adalah cerita tentang tribalisasi politik yang dipicu oleh kudeta militer maupun demokrasi elektoral yang jarang menghasilkan pemerintah sipil yang bertahan lama, ditandai dengan etno-nasionalisme yang terus terpelihara dan eskalasi konflik kekerasan antarkomunitas menjadi perang terbuka antarkekuatan politik di dalam negeri dan perang proksi melibatkan negara-negara tetangga termasuk terpenting kekuatan geopolitik superpower.

Pengalaman Indonesia sendiri selama Orde Baru bisa dicermati sebagai pengalaman otoritarianisme dengan model pemerintahan birokrasi-militeristik dan model kewarganegaraan korporatis. Keberagaman budaya dijaga dengan paradigma negara kekeluargaan sementara pluralisme politik dinetralisasi ke dalam partai politik dan pemilu/pilres yang sarat rekayasa. Konsekuensi sangat dramatis yaitu ketika pemerintahan melemah karena krisis legitimasi dan krisis ekonomi, ketegangan sosial yang sekian lama diredam berubah menjadi konflik kekerasan beroreintasi SARA. Di akhir masa Orde Baru 1990-2004 rangkaian konflik komunal terjadi di Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku dan Maluku Utara. Demikian halnya ancaman disintegrasi nasional menjadi kenyataan dengan pemisahan diri Timor Leste disusul perang terbuka antara gerakan kemerdekaan Aceh dan pemerintah nasional, termasuk gerakan kemerdekaan Papua yang terus berlangsung selama dua dekade Otonomi Khusus. Pengalaman selama Orde Baru dan periode awal periode Reformasi adalah cerita tentang hubungan antara sistem politik otoriter dan disintegrasi nasional serta disintegrasi sosial. Namun patut dicatat bahwa otonomi khusus dan desentralisasi belum memberi informasi meyakinkan seberapa jauh Indonesia telah terbebas secara kualitatif dari sentralisasi pembangunan dan monopoli oligarki atas institusi politik.

(Dis)integrasi sosial serta komplikasinya menuju disintegrasi nasional juga terbaca dalam kaitannya dengan demokrasi dan demokratisasi. Sistem politik yang demokratis lasim dihubungkan dengan integrasi sosial dan integrasi nasional. Hal ini terutama karena demokrasi diterima sebagai model kontestasi dan resolusi konflik politik yang inklusif, dalam arti semua kekuatan politik diberi kesempatan dan ruang yang sama untuk merumuskan kepentingan kelompoknya sebagai bagian dari kepentingan umum. Kata kuncinya adalah representasi, baik representasi substantif maupun representasi simbolis khususnya dalam masyarakat multikultural. Dalam sistem politik demokratis, integrasi sosial dan integrasi nasional dibayangkan dapat terjaga melalui tata kelola pemilu/pilpres yang menekankan dimensi liberasi politik dan emansipasi politik sekaligus. Liberasi politik berkenaan dengan tata kelola pemilu yang menjamin realisasi maksimal hak politik warga negara seperti dipilih dan memilih, sementara emansipasi politik berkaitan dengan demokrasi substantif yaitu artikulasi warga negara sebagai bagian dari kelompok kepentingan atau gerakan politik—sebagai demos. Dengan itu liberasi politik menjadi landasan utama bagi pengorganisasian, mobilisasi dan konsolidasi kekuatan politik yang terealisasi dalam kontestasi elektoral dan proses pembuatan kebijakan selama pembangunan berlangsung.

Kendati demikian, kualitas demokrasi tidak sepenuhnya diukur dari parameter tata kelola elektoral tetapi diukur dari seberapa jauh kerja representasi terus berlangsung melalui parlemen dan seberapa kuat gerakan-gerakan sosial dapat mempengaruhi kerja representasi yang rentan terjebak teknokrasi dan oligarki. Persis pada problematika ini, sosiologi politik menjadi penting untuk menguji demokrasi dengan memeriksa model-model aktual representasi politik seperti patronase, klientelisme dan korporatisme. Bagi sebagian besar penstudi demokrasi, ketiga model aktual di atas dianggap sebagai distorsi demokrasi. Demikian pula kecenderungan pemerintah terpilih secara demokratis untuk memberangus kebebasan berpendapat dan berorganisasi dilabelkan dengan sebutan stagnasi demokrasi dan resesi demokrasi. Kecenderungan anti-demokrasi dari pemerintahan hasil pemilu belakangan terjadi di berbagai kawasan yang mengundang kecurigaan bahwa demokrasi dibajak semata untuk melayani kebutuhan legitimasi elektoral dalam rangka konsolidasi dan konsesi antara elit politik—oligarki. Kritik serupa juga ditujukan kepada agenda global promosi demokrasi yang digencarkan kekuatan unipolar ‘collective west’, dituding ikut campur dalam pemilu negara lain termasuk membiayai faksi politik pro-Barat seperti yang berkali-kali terjadi di Venezuela, Rusia, Ukraina dan negara-negara di Afrika.

Wendy Brown mengembangkan dalil-dalil Foucault untuk membongkar cara kerja kekuasaan terkini yang mendasarkan pada teknokrasi dan ekonometri melalui karyanya seperti Regulating Aversion dan Undoing the Demos (Sumber Foto: autras palavras)

Politik Identitas dan Krisis Neoliberalisme

Tidak kalah penting adalah disintegrasi sosial yang terkondisikan oleh normalisasi politik identitas. Berbeda dari ilmu politik pada umumnya, Sosiologi Politik memahami fenomena politik identitas dengan dua cara yaitu sebagai fenomena dislokasi struktural dan fenomena neoliberalisasi politik. Sebagai fenomena struktural politik identitas merefleksikan kebuntuan perwakilan politik yang dikendalikan oligarki. Kekuatan politik baru muncul sebagai alternatif dengan menggunakan artikulasi agama, ras, etnis, keadatan, dan sejenisnya. Bagi penstudi strukturalis, populisme bukanlah fenomena kulturalisasi politik atau politisasi agama, melainkan artikulasi kewarganegaraan dari kelompok marjinal dan tertindas untuk merebut kembali kedaulatan politik mereka sebagai rakyat dalam representasi politik kebijakan. Gerakan alternatif ini menolak konstruksi ‘rakyat’ yang diperkenalkan kuasa teknokrasi, merekonstruksi identitas kerakyatan itu dari khasanah politik sehari-hari termasuk melalui artikulasi yang dirasa lebih berakar seperti Ummah dalam Islamisme dan komunitas keadatan dalam nasionalisme. Dengan kata lain, populisme sebagai politisasi identitas tidak semata menggunakan dan merayakan identitas budaya tetapi merumuskan dan menghadirkan dimensi emansipatoris dari proyek politik tersebut.

Pemahaman kedua dirumuskan para penstudi Postrukturalis, yaitu politik identitas sebagai fenomena neoliberalisasi politik. Konseptualisasinya bergerak lebih jauh dengan argumen bahwa terjadinya identifikasi budaya dalam praktek dan wacana elektoral tidak terpisahkan dari kecenderungan esensialisasi untuk mengawetkan ntagonisme sosial. Bukannya membuka kontestasi kewarganegaraan sebagai kelompok kepentingan ekonomi-politik yang konkrit, politik identitas mengunci percakapan elektoral ke dalam wacana identitarian, saling membentur dan terbentur sedemikian rupa sampai isu-isu kunci dalam demokrasi substantif tentang keadilan dan kesetaraan menghilang sama sekali dari narasi propaganda para pihak. Pemilu/pilpres sekadar tontonan menguras sentimen komunal, semacam kanibalisme budaya, saling melecehkan dan meniadakan, dengan matriks tentang keaslian-kepribumian, nasionalisme sejati-nasionalisme campuran, bahkan sampai pada rasialisasi keagamaan seperti agama dari luar dan agama yang berakar dalam budaya nasional. Tradisi Postrukturalis dalam Sosiologi Politik kembali berargumen bahwa pengerasan identitas ini merupakan efek diskursif dari neoliberalisasi politik di mana demokrasi dipersepsikan sebatas politik pengakuan, mencari dan menegaskan identitas, sembari melemahkan kerja penggalangan aliansi blok-blok politik membentuk kekitaan. Bagi tradisi ini, politik identitas adalah senjata pengalihan perhatian publik dari kenyataan prekariasi kelas pekerja dan monopoli kelas berkuasa atas sumber daya negara.

Selain sebagai fenomena neoliberalisasi politik di tingkat global, menguatnya politik identitas di Indonesia selama satu dekade terakhir telah menciptakan ketegangan sosial antarkomunitas sampai pada konstruksi wacana tentang Pancasila dan identitas keindonesian. Dalam kegaduhan wacana, Pancasila disederhanakan sebagai ideologi kebudayaan bangsa sambil dihilangkan percakapan tentang Pancasila sebagai ideologi politik dekolonisasi. Baik faksi politik ‘Islamis-radikal’ maupun ‘Nasionalis-moderat’ keduanya terkunci dalam wacana multikulturalisme sebagai wacana kebangsaan yang di dalamnya Islamisme dan nasionalisme dibuat seakan-akan dua hal yang terpisah dalam konstruksi ideologi nasional. Islam kemudian mengalami rasialisasi, antara Islam Nusantara dan Islam Arab, sembari terus dikerangkai rumusan politik wacana liberal yang menyesatkan yaitu apakah Islam selaras atau tidak selaras dengan demokrasi. Pengalaman Indonesia ini tidak jauh beda dengan wacana elektoral di negara lain seperti di India, Turki, negara-negara Eropa pasca-Brexit, Amerika Serikat dengan dikotomi trumpisme versus globalisme. Fenomena global politik identitas ini tidak terlepas dari efek diskursif Global War on Terror selama dua dekade yang bertransformasi dari matrix terorisme sebagai ancaman keamanan internasional menjadi intoleransi dan radikalisme sebagai ancaman kedaulatan negara dan kohesi sosial.

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa sistem politik, baik demokratis maupun otoriter, memiliki karakteristik tersendiri dalam produksi krisis dan manajemen krisis. Karena itu sangat penting bagi Sosiologi Politik untuk memperhitungkan aspek-aspek krusial terkait strukturasi dan pelembagaan politik. Demokrasi adalah model pelembagaan politik, mulai dari tata kelola elektoral sampai pada tata kelola representasi. Namun demikian, kualitas demokrasi tidak hanya ditakar dengan indikator administratif-manajerial tetapi terpenting diukur dari parameter wacana ekonomi-politik. Wacana identitas tanpa debat keadilan ekonomi dan kesetaraan politik mencerminkan demokrasi itu sedang berada di bawah kendali kontestasi elit dan bukannya kontestasi kepentingan publik. Sebaliknya, suatu sistem politik otoritarian tanpa pemilu boleh jadi tidak demokratis secara prosedural tetapi memiliki model representasi dan kapasitas agregasi yang jauh lebih efektif untuk mewujudkan keadilan ekonomi. Dengan itu pula cara pandang Kritik Ideologi dalam Sosiologi Politik membuka pertanyaan-pertanyaan baru tentang praktek politik dalam hegemoni wacana tertentu baik itu neoliberalisme yang hegemonik maupun wacana alternatif sebagai counter-hegemoni. Berbeda dari wacana identitas, wacana ekonomi-politik dalam praksis demokrasi tidak menegasi perbedaan identitas tetapi bergerak lebih jauh dengan menggarap antagonisme sosial-ekonomi untuk mendapatkan titik temu melalui perumusan kebijakan strategis selalu merekatkan kohesi sosial dan terus memastikan kedaulatan negara adalah kedaulatan rakyat.

Diskursus dan Formasi Sosial

Melacak hubungan politik dan krisis dapat juga dilakukan dengan membaca cara kerja wacana dan konsekuensinya terhadap formasi sosial. Dalam sosiologi politik formasi sosial tidak terlepas dari perdebatan mengenai struktur dan agensi dan tentang hal ini sudah menjadi preskripsi konseptual dan metodologis bagi keempat tradisi yang telah tersebutkan sebelumnya. Pada bagian secara ringkas dibahas mengenai artikulasi politik dalam wacana memiliki relasi saling membentuk dengan formasi sosial. Sebagaimana diargumentasikan oleh tradisi Postrukturalis, wacana itu lebih dari sebatas ideologi atau norma, merupakan praksis ideologi, berupa kumpulan ragam artikulasi politik yang dipersatukan oleh proyeksi agenda kolektif dan konstruksi musuh bersama. Politik wacana bersifat dinamis, terbangun melalui kontestasi antara ragam artikulasi dan dengan demikian wacana dapat mencapai tingkat hegemoni tertentu atau sebaliknya terus menerus ditentang, mengalami krisis hegemoni lalu bertransformasi menjadi wacana yang berbeda. Dengan itu krisis, sebagai tampilan konflik antara ragam artikulasi, merupakan prasyarat sosiologis bagi hegemoni dan kapasitasnya membentuk formasi sosial dan transformasinya.

Sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian terdahulu, neoliberalisme adalah ilustrasi terbaik tentang wacana hegemonik yang berkontribusi pada pembentukan formasi sosial. Keempat tradisi dalam sosiologi politik bersepakat bahwa neoliberalisme beroperasi melalui produksi pengetahuan dan produksi identitas yang dengan sendirinya mengubah fungsi negara, cara kerja demokrasi dan kelola krisis. Terbentuknya masyarakat-negara neoliberal berarti ragam artikulasi politik dalam komunitas politik ini sebagian besar telah terneoliberalisasi atau merealisasikan rasionalitas ekonomi dan tujuan politik kebudayaan neoliberal. Yang tidak patuh terhadap preskripsi neoliberal dikonstruksi sebagai artikulasi sosial yang mengancam kedaulatan negara, merusak identitas kebangsaan dan kohesi sosial. Dalam kendali neoliberalisme, formasi sosial tampak beragam, diberi otonomi masing-masing, namun pada kenyataannya terdepolitisasi, dialihkan dari perdebatan ekonomi-politik. Konsekuensi sangat serius bagi kualitas demokrasi, yaitu artikulasi dominan dalam pembentukan formasi sosial berkisar isu tata kelola keberagaman identitas sementara tata kelola pembangunan ekonomi dikendalikan sepenuhnya oleh aliansi teknokrat dan oligarki ekonomi-politik. Dengan formasi sosial seperti ini politik kelas berbasis kewarganegaraan diganti dengan politik identitas berpusat pada kebangsaan multikultural.

Setiap wacana politik, sepanjang telah mencapai tingkat hegemoni tertentu, menentukan dan mengendalikan isu-isu apa saja yang dianggap bersifat publik dan dijadikan prioritas dalam percakapan di ruang publik. Masyarakat-negara yang dikendalikan wacana politik kelas misalnya akan ditandai dengan perdebatan publik terus menerus tentang akses ekonomi dan akses politik dalam pembuatan kebijakan. Politik elektoral juga dengan sendirinya diartikulasikan oleh berbagai kelompok kepentingan, baik berupa pertarungan antara blok politik atau antara aliansi blok politik berdimensi kelas sosial-ekonomi. Hal itu terbaca dengan jelas dalam konfigurasi partai politik seperti partai liberal-konservatif, partai buruh, partai nasionalis atau partai berlabel agama dengan konstituensi elektoral yang jelas dan dinamis. Dalam kuasa wacana politik kelas, pembilahan sosial tampak sangat antagonistik, berhadapan secara diametral dalam ruang produksi ekonomi dan konsumsi komoditas termasuk konsumsi kebudayaan khususnya gaya hidup dan pola hidup. Bahkan sampai ke tingkat ruang hidup, terbentuk masyarakat berpagar yang menandai perbedaan kelas ekonomi, kasta politik dan golongan sosial. Formasi sosial seperti ini kemudian dinormalisasi melalui rangkaian praktek-praktek sosial yang membedakan dan terbedakan, sebagaimana dikemukakan Pierre Bourdie dalam konsep habitus dan kuasa simbolik.

Masyarakat Eropa adalah salah satu ilustrasi terbaik tentang bertahan lamanya wacana politik kelas pasca-Perang Dunia Kedua sebelum akhirnya saat ini mengalami neoliberalisasi berlapis-lapis. Dipicu industrialisasi pasca-perang dan kendali terlembaga atas ekonomi dunia dalam spektrum imperium kapitalisme Amerika Serikat, Eropa Barat sebelum runtuhnya Uni Soviet merefleksikan masyarakat kelas yang antagonistik namun tetap terkendali oleh demokrasi parlementer. Sementara di belahan dunia lain, Amerika Latin (Tengah dan Selatan) menjadi ilustrasi terbaik tentang kerasnya perbenturan politik kelas, membelah masyarakat ke dalam kelas pekerja berorientasi sosialis-komunis dan kelas menengah perkotaan berorientasi liberal dan pro-kapitalisme Amerika Serikat. Selama periode Perang Dingin 1960an-1990an, masyarakat tidak saja berada dalam ketegangan sosial akibat dari pembilahan kelas yang mengeras tetapi terpenting krisis politik kelas yang berlarut-larut dipecahkan dengan kudeta militer dan dikendalikan junta militer pro-Amerika Serikat dan anti-Uni Soviet. Jika pada periode Perang Dingin kapitalisme industrial membentuk politik kelas yang demokratis di Eropa Barat, pada periode yang sama kapitalisme tanpa industrialisasi membentuk masyarakat kelas tanpa resolusi demokrasi dan ruang kosong itu diambil alih rezim kapitalis-militeristik, yang dalam beberapa segi serupa dengan pengalaman Indonesia selama Orde Baru masa Perang Dingin, 1968-1990an.

Cerita berbeda tentang kombinasi wacana nasional berbasis kelas dan identitas ditemukan dalam pengalaman Afrika poskolonial. Selama periode akhir Perang Dingin dan periode awal gelombang demokratisasi, politik Afrika berdarah-darah dengan adanya benturan dua wacana warisan kolonial tersebut. Di satu sisi, negara-negara Afrika dilahirkan oleh nasionalisme anti-kolonial yang bergelora di seluruh kontinen tapi pada saat yang sama warisan formasi sosial kolonial berupa pembilahan segmen sosial-ekonomi berbasis identitas (native, indigeneous, non-african migrant) tetap terpelihara dalam struktur ekonomi-politik pasca-kolonial. Gelombang demokratisasi menawarkan pemilu sebagai kelola konflik politik yang dalam kenyataannya justru memicu perang sipil berlarut-larut dengan identitas etnis-rasial sebagai penanda politik sekaligus ketidakstabilan tatanan politik. Alih-alih menghancurkan warisan segregasi kolonial, demokrasi elektoral mempertajam pembilahan sosial-ekonomi dengan eskalasi kekerasan komunal didukung militer yang sebagai komponen terpenting faksi politik bersama elemen paramiliter yang berserakan di berbagai suku dan wilayah perang sipil. Berbeda dari pandangan ilmu politik liberal, Sosiologi Politik memahami problematika Afrika bukan semata krisis demokrasi atau negara gagal tetapi sebaliknya negara gagal itu adalah konsekuensi politik dari tidak terjadinya transformasi struktural dalam masyarakat Afrika poskolonial.

Tribalisasi politik yang dialami Afrika poskolonial tanpa transformasi struktural tersebut sebetulnya patut dijadikan ilustrasi perbandingan dengan tribalisasi masyarakat-negara modern dalam wacana politik identitas yang diproduksi dan dikendalikan neoliberalisme. Tradisi Marxian dan tradisi Postrukturalis membangun argumen yang saling memperkuat bahwa politik identitas, sebagai teknologi divide & rule, dikerahkan oleh pengendali neoliberalisme dengan tujuan depolitisasi terhadap warga negara sembari mengubanya menjadi subyek kosmpolitanisme berbasis HAM semata, subyek planetarism dan globalisme berorientasi masyarakat resiko, dan subyek kulturalisme berorientasi SARA. Argumen ini tentu berseberangan dengan pendapat penstudi demokrasi dari tradisi liberalisme politik yang tiada henti melakukan promosi liberalisasi politik dalam dikotomi sekularisme versus radikalisme agama. Kritik postrukturalis terutama tercermin dalam pendekatan Demokrasi Agonis Chantal Mouffe ditujukan terhadap paradoks demokrasi liberal di mana liberalisasi politik diarusutamakan dengan berusaha menghilangkan antagonisme sosial-budaya sebagai penggerak demokrasi. Alih-alih merayakan keragaman identitas, liberalisme politik justru memicu ketegangan sosial dan konflik kekerasan antaromunitas yang kemudian membenarkan pendekatan sekuritisasi dalam kelola keragaman budaya.

Konsekuensi struktural yang makin terlembaga adalah terbentuknya dua kecenderungan terpisah dalam percakapan demokrasi yaitu pertama isu demokrasi berkaitan kontestasi elit dan kedua isu demokrasi berkaitan dengan demokrasi multikultural. Perhatian pada kontestasi elit semakin membenarkan keterpisahan antara teknokrasi dan demokrasi, dalam arti demokrasi tidak lebih dari kelola kontestasi elit dalam cara pandang teknokrasi. Sementara di pihak lain, demokrasi multikultural semakin menegaskan bahwa isu kelola identitas jauh lebih mendesak ketimbang representasi kelompok sosial-ekonomi dalam pengaturan dan pengorganisasian ruang publik. Dua konsekuensi struktural di atas pada gilirannya menormalisasi supremasi elit-teknokrasi sebagai penentu kualitas demokrasi sekaligus membenarkan pandangan bahwa pengakuan identitas sebagai penanda masyarakat demokratis dan sumber ancaman bagi liberalisme sekaligus. Pada tingkat elit diskusi demokrasi dibangun di atas anggapan bahwa semakin teknoratis kebijakan pembangunan dengan fokus pada kampanye anti-korupsi dan perbaikan manajemen pelayanan maka semakin efektif dan berguna demokrasi elektoral. Demikian halnya di tingkat masyarakat semakin sekuler suatu masyarakat multikultural maka semakin efektif dan berguna demokrasi liberal.

Bertolak dari hubungan saling membentuk antara wacana dan formasi sosial, sosiologi politik mencari kemungkinan dilakukannya politik counter-hegemoni terhadap neoliberalisme. Tugas konseptual pertama adalah melakukan dekonstruksi terhadap ‘demokrasi’ yang selama ini dikendalikan paradigma liberalisme. Hal itu berarti demokrasi dikembalikan sebagai proyek politik membangun titik temu dalam mengelola antagonisme sosial-ekonomi. Titik temu tersebut tidak harus final dan dituntaskan tetapi menjadi pijakan untuk melancarkan proyek emansipasi dan transformasi struktur ekonomi-politik yang diskriminatif dan menindas. Berikutnya tugas konseptual kedua adalah memberi perhatian terhadap artikulasi-artikulasi politik alternatif sekaligus memperlihatkan peluang dan tantangannya membangun aliansi gerakan sebagai kekuatan counter-hegemoni. Tugas ini tidak mudah karena berpolitik melalui produksi pengetahuan counter-hegemoni mesyaratkan sosiologi politik sendiri mengambil peran intelektual publik dalam aliansi gerakan tersebut. Dengan demikian dekolonisasi terhadap pengetahuan demokrasi tidak bisa efektif dilakukan sebagai intelektual organik tanpa berpartisipasi secara aktif dalam mewujudkan demokrasi substantif.

Penutup

Keseluruhan uraian dalam tulisan ini hendak memastikan bahwa dalam sosiologi politik, hubungan antara politik dan krisis tidak terpisahkan. Krisis, sebagai prasyarat transformasi sosial, bersifat permanen terutama karena terkondisikan dalam dinamika kapitalisme, atau integral dalam kontradiksi sistem ekonomi ini, sebagaimana menjadi argumen kunci tradisi Marxis dan Post-Marxis. Sekaligus pada saat bersamaan setiap artikulasi politik dimungkinkan oleh tidak stabilnya penanda kekuasaan, bahwasanya kekuasan selalu merupakan ruang kosong yang harus diisi, disasar dan diperebutkan sebagai bagian dari proyeksi politik hegemoni dan counter-hegemoni, sebagaimana diteorisasi dalam tradisi Postrukturalis khususnya Demokrasi Agonistik atau Demokrasi Radikal. Demikian juga dengan konseptualisasi krisis dan politik dari tradisi Weberian dan tradisi Teori Kritis, mengajak penstudi Sosiologi Politik untuk mencermati secara saksama dilema atau tarik menarik tiada akhir antara demokrasi dan teknokrasi. Kecenderungan demokrasi tanpa kepastian hukum dan sebaliknya supremasi hukum tanpa kontestasi demokrasi, menjadi karakteristik masyarakat-negara modern sekaligus individu, baik sebagai warga negara maupun subyek kosmopolitan, tersituasikan dalam dilema tersebut.

Demikian halnya neoliberalisme dengan sengaja dijadikan ilustrasi pembahasan mengingat praksis ideologi telah berlaku sebagai obyek kajian sekaligus sasaran kritik ideologi sepanjang sosiologi politik diarahkan sebagai kajian keberpihakan dan perubahan. Krisis dalam masyarakat-negara modern dibuat permanen terutama karena cara kerja kekuasaan neoliberal, melalui monopoli sumber daya dan monopoli produksi makna-kehidupan, menghasilkan prekariasi ekonomi, diskriminasi sosial, dan ketegangan antarkomunitas budaya. Alih-alih mengatasi krisis yang ditimbulkannya, praksis ideologi ini malah menetralisasi krisis sebagai bahaya dan ancaman yang datang dari luar eksperimentasinya sendiri. Dalam perlakuan ini, diarusutamakan masyarakat resiko yang harus berdaya tahan dan mengurus dirinya sendiri dan dengan cara itu neoliberalisme terhindar dari kritik ideologi sebagai akar masalah atau produsen krisis.

(Risalah Bahan Ajar Sosiologi Politik)